Завершая свою статью восторженным призывом к «воздушности» архитектуры, основанной на широком и смелом использовании свойств металла, Гоголь тем самым как бы бросал вызов канонам классицизма — канонам устаревшим, не способным откликнуться на новые явления в области строительной техники.

Интересной иллюстрацией становления новых рационалистических архитектурных воззрений являются заметки о состоянии архитектуры в ряде стран Западной Европы, опубликованные в 1838 году в «Журнале Министерства путей сообщения» инженером М. С. Волковым. Отмечая большие достижения английских строителей в использовании чугуна и железа, Волков писал, что «здания, построенные англичанами, отличаются своею красотою», которая «происходит естественным образом от того, что все части здания имеют измерения, соответствующие действующим в них силам, и всякая из них расположена лучшим образом для удовлетворения условиям цели сооружения». Особенно высоко оценил Волков творчество выдающегося архитектора-новатора К. Шинкеля: «Первенство в практических сведениях строительного искусства в Пруссии принадлежит теперь архитектору г. Шинкелю. Он отлично хорошо изучил свойства материалов. Здания его, как, например, Строительная Академия в Берлине, принимают формы и украшения, сообразные со свойствами употребляемого материала. Это условие, на которое до сих пор обращали мало внимания, поставит искусство на стезю новых успехов»[125].

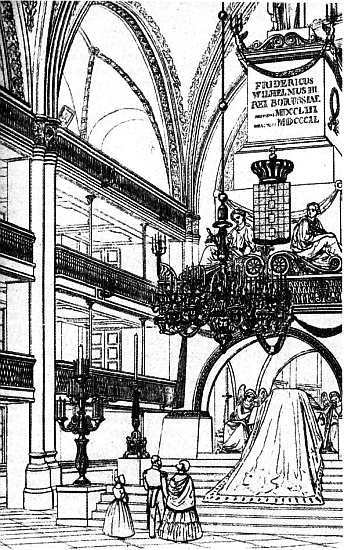

Интерьер лютеранской церкви Святого Петра. Архитектор А. П. Брюллов, 1833–1838 гг. Рисунок начала 1840-х гг.

Московский архитектор Н. В. Дмитриев был в числе первых зодчих-профессионалов, которые стремились по-новому осмыслить значение инженерно-технического аспекта архитектуры. В своей речи, произнесенной на торжественном акте Московского дворцового архитектурного училища 19 сентября 1840 года, он говорил, что красота в архитектуре «основывается на проявлении назначения и конструкции» и что «всякое отступление от этого вредно искусству». Дмитриев утверждал, что «механическая конструкция составляет единственное основание красоты в архитектуре», и считал, что одной из важнейших задач зодчего является умение «проявить простую механическую конструкцию здания, возвышенную искусством человека до создания изящного»[126].

Эти высказывания иллюстрируют начало одного из самых важных и прогрессивных явлений в архитектуре второй трети XIX века — начавшийся процесс формирования новой творческой концепции — концепции «рациональной архитектуры». Она была связана с развитием новых взглядов на функциональную и конструктивнотехническую сторону зодчества и на их соотношение с художественно-образной стороной его.

Идеи «рациональной архитектуры»

Немалый вклад в развитие прогрессивного рационалистического творческого метода внес выдающийся архитектор А. П. Брюллов — и как зодчий-практик, и как архитектор-педагог, профессор Академии художеств.

Один из его учеников в некрологе Брюллова, напечатанном в журнале «Зодчий» в 1877 году, писал: «Покойный никогда не был „классиком“ в тогдашнем смысле этого слова. Проникнувшись античными образцами, свободно владея всеми стилями, он не нагромождал их там, где они были не нужны. Постройка, по его мнению, должна прежде всего удовлетворять своему назначению, быть осмысленно распланирована, а затем облечена в красивую, но непременно рациональную форму. Это теперь — ходячая истина. В 30-х же годах, когда каждое казенное здание неминуемо строилось с колоннадами и фронтонами, когда каждый помещичий дом имел неизбежный бельведер и претензию смахивать на храм — это было нечто смелое, новое. В этом направлении сказалось его влияние на подрастающие поколения молодых русских архитекторов. „Архитектура есть прежде всего искусство распределять и комбинировать пространство“, — говаривал он. Когда ученик, показывая ему свой проект, в котором очень часто, не выработав плана, приискивал симметричный фасад или фантастический силуэт, Брюллов требовал от него плана и разреза, говоря: „В плане мы ходим, в разрезе дышим и живем“»[127].

В своей практической деятельности Брюллов следовал своим творческим принципам — это ярко проявилось в таких его произведениях, как здание Пулковской обсерватории, Александринская больница, дачи в Павловске (см. с. 167–168, 158–159, 238–239), в которых «искусство распределять и комбинировать пространство» проявилось в полной мере и позволило создать постройки, очень совершенные в функциональном отношении и обладающие реалистическими и выразительными архитектурными образами.

Первое систематическое научное изложение новой творческой концепции «рациональной архитектуры» дал видный петербургский архитектор-педагог середины XIX века инженер Аполлинарий Каэтанович Красовский (1816–1875).

А. К. Красовский принадлежал к числу представителей передовой технической школы русских инженеров-путейцев. Сын преподавателя физики Виленского университета К. Н. Красовского, он в 1836 году окончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения (ныне Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени В. Н. Образцова) и был оставлен при институте преподавателем, а имя его, как лучшего студента выпуска, было занесено на мраморную доску. В 1845 году Красовский в возрасте 29 лет был утвержден профессором архитектуры в Путейском институте и одновременно начал преподавать архитектуру в Горном институте. Вся дальнейшая жизнь Красовского была посвящена напряженной педагогической деятельности. С 1850 по 1860 год он занимал должность инспектора Строительного училища (ныне Ленинградский инженерно-строительный институт), проводя большую административную работу по улучшению учебного процесса (в частности, по инициативе Красовского в училище был введен учебный проект по промышленному строительству)[128].

Красовский был одним из видных архитекторов-педагогов середины XIX века. Широта его интересов поразительна: например, в начале 1850-х годов он одновременно преподавал в различных высших учебных заведениях практическую механику, аналитическую геометрию, гражданскую архитектуру и теорию изящных искусств, а также написал ряд статей по самым разнообразным вопросам строительной и транспортной техники.

А. К. Красовский — инженер и теоретик архитектуры. Фотография середины XIX в. Публикуется впервые.

В 1875 году журнал «Зодчий», в некрологе Красовского, отмечая его «честность, недюжинные способности, светлый ум и обширную образованность», писал, что он «между инженерами и архитекторами приобрел громкую известность своим сочинением, которым положил прочное основание преподаванию гражданской архитектуры как науки в наших технических высших учебных заведениях»[129].

Книга А. К. Красовского «Гражданская архитектура», изданная в 1851 году, представляла собой учебник по строительному делу и конструкциям гражданских зданий, предназначенный для студентов высших технических учебных заведений и охватывающий широкий круг вопросов, связанных с конструированием и строительством зданий.

Эта книга сразу же привлекла внимание современников своей научной глубиной, четкостью методики и мастерством изложения разнообразных вопросов архитектуры и строительного искусства. Вскоре ее автор был избран почетным вольным общником Академии художеств (это было большой честью для инженера-путейца) и награжден орденом Святой Анны 2-й степени.

Соединение широкого инженерного кругозора с большой культурой и разносторонней образованностью позволило Красовскому разработать последовательную и стройную концепцию, основанную на новаторских принципах «рациональной архитектуры».