В плане дома нет ни одной оси симметрии: его объемы прихотливо и свободно соединяются друг с другом, образуя сложную, живописную объемно-пространственную композицию, которая раскрывается перед зрителем, когда он входит внутрь здания.

Подвальный этаж был отведен для хозяйственных помещений, для комнат прислуги и т. д. Здесь же находились топки многочисленных печей: нагретый воздух, проходящий по каналам внутри стен, обогревал комнаты бельэтажа.

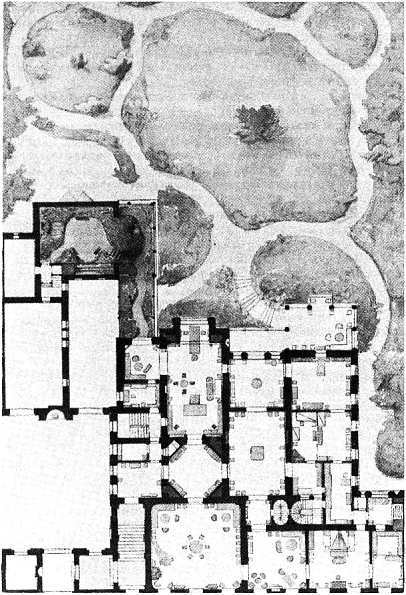

Сохранился детальный план бельэтажа дома Боссе, выполненный, очевидно, самим архитектором. На нем показаны не только очертания стен, но и расстановка мебели во всех комнатах. В этом отношении план дома Боссе является особенно интересным и ценным историческим документом, так как позволяет судить и об общем характере меблировки комнат, и о том, как расстановкой мебели достигалась определенная организация самого пространства комнат.

В доме три лестницы: парадная, начинающаяся под аркой въездных ворот, черная и две внутренние, служащие для сообщения между этажами. Парадная лестница ведет в переднюю; из передней — вход в восьмигранный зал, служащий своего рода «транспортной развязкой». С запада на восток его пересекает ось небольшой анфилады из трех помещений — самого зала и двух гостиных. Одна из них завершается эркером, выступающим в сторону сада. Широкий проем соединяет эту гостиную с уютной угловой комнатой, через которую можно было пройти в оранжерею и далее — в зимний сад. Другая гостиная, выходящая окнами в сторону улицы, — главное парадное помещение дома. У стены стоял рояль, в центре — круглый стол, окруженный стульями; углы были заняты мягкими, покойными диванами, небольшими круглыми столами и креслами — здесь возникали уютные уголки, располагающие к беседе или слушанию музыки. В центре дома — зал, освещенный верхним светом через стеклянный фонарь; судя по небольшому количеству мебели, он использовался для танцев. К нему с востока примыкала комната, соединявшаяся тройным проемом, с лоджией, выходившей в сад. В углу лоджии стояли угловой диван, кресла и круглый стол — здесь было удобно и прохладно пить чай в жаркие летние дни.

Особняк архитектора Г. А. Боссе. Архитектор Г. А. Боссе, 1847–1849 гг. План. НИМАХ.

Особняк архитектора Г. А. Боссе. Фасад со стороны улицы. НИМАХ.

Юго-западная и южная часть дома были заняты спальнями, туалетными комнатами и ванной комнатой. Кабинет архитектора, очевидно, располагался между спальней и большой гостиной: на плане отчетливо виден рабочий стол, удобно поставленный у окна, углом к нему.

Анализ плана дома Боссе показывает, что и в функциональном, и в художественном отношении планировка дома продумана исключительно тщательно. Принцип анфиладности сохраняется в «нанизывании» дверных проемов на одну ось — это позволило избежать неудобных диагональных «переломов» осей. Помещения соединились в пространственные группы по функциональному признаку. Умело размещенные лестницы и тамбуры изолировали парадную группу помещений от личных апартаментов.

Расстановка мебели, примененная Боссе, очень типична для особняков и барских квартир середины XIX века. Мебель образует своего рода микроансамбли, выделяя в пространстве комнат особые зоны для работы, бесед, музицирования и т. д. План с расстановкой мебели — новый вид проектной документации, возникший в архитектуре середины XIX века и отразивший углубляющееся внимание к архитектурно-художественной и функциональной организации пространства интерьера.

В построении плана своего особняка Боссе исходил из принципа функциональной целесообразности, стремясь создать удобную, комфортабельную планировку. В планировке особняка Боссе с редкой для середины XIX века последовательностью воплотился тот рациональный, функционалистический подход к решению архитектурных задач, который позднее, на рубеже XIX–XX веков, получил широкое использование в архитектуре модерна, а затем, в 1920-х годах, стал основополагающим принципом функционализма.

Прямым следствием композиционного принципа, положенного Боссе в основу планировочного решения его дома, является своеобразная многоликость, многогранность созданного им архитектурно-художественного образа. Со стороны улицы дом строг, подтянут, несколько официален, словно «застегнут на все пуговицы». В этом смысле он соответствует и традиционным приемам застройки, сложившимся в столице Российской империи, и теоретическим архитектурным воззрениям того времени: считалось, что «характер городских строений вообще должен быть серьезнее, проще, спокойнее»[223].

Совершенно иное впечатление производит здание со стороны сада: его асимметричный объем, прорезанный окнами самых разнообразных очертаний, дополненный эркером с кариатидами, лоджией и оранжереей, создает живописную игру архитектурных масс. Пространство здания и окружающее пространство сада вступают здесь в иную взаимосвязь: они уже не разделяются жесткой плоскостью фасада, а словно взаимопроникают друг в друга. И это взаимопроникновение пространств придает иную эмоциональную интонацию архитектурному образу здания: городской особняк приобретает черты загородной виллы.

Примененный Г. А. Боссе в собственном особняке на Васильевском острове новаторский прием свободного пространственного размещения объемов получил дальнейшее развитие в композиции загородного дворца великого князя Михаила Николаевича в Михайловке, построенного Боссе в 1858–1861 годах. Дворец стал главным зданием большого ансамбля, возникшего в середине XIX века на Старой Петергофской дороге, между Стрельной и Петергофом, в итоге деятельности архитекторов И. И. Шарлеманя, Г. А. Боссе, А. И. Штакеншнейдера, А. И. Резанова и других.

Дворец в Михайловке. Архитектор Г. А. Боссе, 1858–1861 гг. Гравюра 1860-х гг.

Дворец стоит над бровкой приморского откоса. На верхней террасе простирается великолепный тенистый парк с вековыми деревьями, с целой системой прудов, каналов и мостиков. У откоса рядом с дворцом — искусственная горка, с которой открывался вид на нижнюю террасу парка и на Финский залив. В юго-западной и западной части усадьбы расположены оранжереи, кухонный корпус, конюшни и кавалерский корпус, перестроенный Боссе и Штакеншнейдером из старого дворца конца XVIII века.

Фасады дворца в Михайловке обработаны суховато трактованными мотивами ренессансного и классицистического характера — колоннами, пилястрами, кариатидами и т. д. Этот тип декора Боссе часто применял на фасадах своих построек — например, в собственном доме на Васильевском острове, в особняках Пашковых (см. с. 226–228) и т. д. Фасады дворца в Михайловке — стилизация, довольно типичная для архитектуры середины XIX века. Но его план и его объемно-пространственная композиция — явление совершенно необычное и во многих отношениях новаторское. Принцип свободной, асимметричной компоновки объемов, сгруппированных по функциональному признаку, достиг в нем своего апогея. Дворец в Михайловке — самое крупное здание во всей русской архитектуре середины XIX века, скомпонованное по этому новаторскому принципу.

При обходе вокруг дворца зритель получает целый комплекс разнообразных впечатлений: объемы здания словно поворачиваются перед ним своими гранями, то приближаясь, то отдаляясь; их живописная игра дополняется разнообразием деталей и малых архитектурных форм. Здание и окружающее пространство как бы взаимопроникают, взаимоперетекают друг в друга, что достигается не только игрой объемов, но и многочисленными крыльцами, лестницами, перголами, портиками, лоджиями, балконами, прорывающими, растворяющими границы между внутренним и наружным пространством. И это создает ту тесную связь с природой, которая выдвигалась тогда в качестве одного из важнейших критериев в оценке достоинств загородных домов.