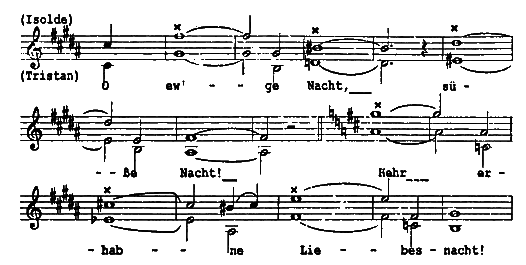

Правда, этот дуэт не слишком радует (если отвлечься от чисто лирической начальной партии): причина в том, что, как уже говорилось, вагнеровское ощущение вокала уступает его чувству оркестрового звучания. От этого нередко происходят довольно забавные вещи. Дуэт Тристана и Изольды достигает точки кипения, и тут возникают нелепо безобразные интервалы. Композитор, пишущий для голосов, знает, что вокальные интервалы не сливаются в один аккорд с оркестровыми инструментами, а, так сказать, звучат голо, и вот, когда у Вагнера между двумя голосами постоянно образуется интервал септимы, не помогает уже и густота гармонии — певцы поют неуверенно, и септимы звучат совсем невразумительно.

Вообще, вагнеровская склонность доводить голоса певцов до пароксизма представляет собой большую опасность: есть ведь такая акустическая точка насыщения, после которой пение перестает быть пением. Это и случается с Тристаном и Изольдой, с Зигфридом и Брунгильдой — в последнем действии «Зигфрида»: герой и полубогиня, любовная пара сверхчеловеческих масштабов, доводят друг друга до эксцесса — вместо величия рождается гротеск. Разве все это действительно необходимо? Наверное, нет. Однако нельзя безнаказанно переносить центр тяжести в оркестр — у певца появляется такое чувство, будто на него обрушивается целый океан звуков, а он должен изо всех сил сопротивляться им, чтобы не стряслась беда. Никто не понимал ситуации лучше Вагнера! Анджело Нейман, который силами своего оперного ансамбля впервые исполнил «Кольцо» в Берлине весной 1881 года, приводит слова Вагнера из его речи, обращенной к оркестрантам: «Господа, прошу вас, не относитесь к fortissimo слишком серьезно; где только возможно, исполняйте fortissimo как mezzoforte, a piano — pianissimo. Подумайте о том, что вас в яме так много, а наверху только одно-единственное человеческое горло». Каждый вагнеровский дирижер должен твердо запомнить эти слова.

Большая беда «оркестровой» оперы состоит также и в том, что в ней искажена перспектива: наше внимание сосредоточено на сценическом действии, а потому фигура человека на сцене должна находиться в центре музыки, иначе она перестанет быть живым, реальным явлением. Вагнер, будучи настоящим оперным композитором, не всегда нарушает это правило и, даже перенося центр тяжести в оркестр, умело придает голосу необходимую плавность и последовательность звучания. Классический пример — сцена смерти Изольды. Голос противостоит симфоническому буйству оркестра, словно парящая в небесах душа, если выразиться специальным термином — как контрапункт или побочный голос. Неприятно признаваться в том, что этот эпизод обычно исполняют как концертную пьесу и человеческий голос, стало быть оказывается в ней чем-то лишним.

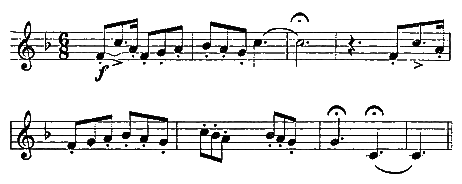

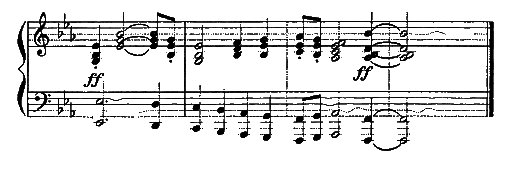

Чтобы понять, в чем истина, не остается ничего иного, как обратиться к классикам оперы. Когда мы думаем об опере Моцарта, нам первым делом приходят на ум живые, характерные персонажи — Фигаро и Сусанна, Дон Жуан и Лепорелло, Тамино, Памина, Зарастро, Папагено, даже маленькая Барбарина из «Фигаро», тоже вполне сложившаяся личность со своим характером. В либретто все эти персонажи лишь жалкие наброски, эскизы, клише. Но музыка вдохнула в них жизнь. Каждый оперный композитор во вторую очередь все равно бывает поэтом: он создает свой шедевр на текст, главная задача которого состоит в том, чтобы пробудить его вдохновение. Это-то и удавалось Да Понте[188] и Шиканедеру[189]. Кроме того, их либретто — это по-настоящему сценичные вещи. Однако текст бетховенского «Фиделио» поначалу не был даже и сценичным, потребовались радикальные переделки, чтобы «Леонора» 1805 года превратилась в «Фиделио» 1814 года. Но настоящим поэтом был композитор: это он создал Леонору, Флорестана, Рокко, Пизарро — живые характеры, принадлежащие к золотому фонду нашей фантазии. Эти характеры и живут лишь в музыке, которая окружает их своим ореолом. Они живут в музыке, которую поют. Думая о Флорестане, Леоноре или о Донне Анне, Царице Ночи, Папагено, мы слышим их пение — их душа заключена в пении. Таков Моцарт, таков и Верди — душа его оперных созданий заключена в мелодии, и задача драматической характеристики возлагается им на мелодию. Именно вокальная мелодия создает прямой контакт между сценой и слушателем — неоценимое преимущество, которым лишь очень редко пользуются вагнеровские персонажи. Они пользуются им в «Мейстерзингерах», но лишь изредка в «Тристане» и «Кольце нибелунга». За Вотана говорит торжественный мотив Валгаллы, за Логе — беспокойные языки пламени; думая о Зигфриде, мы слышим радостный призыв его рога:

Но когда в «Гибели богов» этот призыв рога как-то раздувается, выступает как мотив героя, внезапно ставшего взрослым, то наше чувство противится искажению незамысловатого, беззаботного персонажа, своеобразного человека природы, — и, к сожалению, мы правы в своем недоверии, потому что раздувшийся герой падает жертвой первой же неловкой интриги.

Уравновешивает ли такой мотив-этикетка недостаток спонтанного выражения характера, который придает герою поющая душа? Я склоняюсь к отрицательному ответу на этот вопрос, да и сам Вагнер, кажется, не вполне доверял своему методу, потому что в противном случае ему не пришлось бы прилагать столь отчаянные усилия, дабы придумывать обстоятельную предысторию, без которой преспокойно обошелся бы герой оперы. Когда в первой сцене «Волшебной флейты» появляется Тамино, мы узнаем, что он принц, и это все. О Хосе мы знаем, что он сержант и что у него есть мать; кому интересно что-либо узнать о его весьма любопытном прошлом, тот должен прочитать новеллу Мериме, но оперные зрители редко бывают любознательны. О Радамесе нам известно, что он любит Аиду и что Аида благосклонна к нему, и этого нам достаточно. А в «Тристане» половина действия уходит на предысторию, причем для этого есть свои основания, однако все это весьма утяжеляет произведение. В «Парсифале», прежде чем поднялся занавес, произошло так много всякого, о чем приходится рассказывать, что можно потерять терпение, можно даже позабыть о том, что что-то еще ждет нас впереди. Итак, остается принципиальный вопрос — нужны ли опере те подробности, какие вполне уместны в драме? Впрочем, и в драме нам всегда очень приятно, если Фауст предпочтет ничего не сообщать о себе, а удовольствуется лишь перечислением факультетов, на которых учился, и общим выводом о том, что все было напрасно и ни к чему не привело.

Принципиальное отличие драматического характера от оперного героя в том, что у последнего почти никогда не бывает умственных претензий. Он поступает, как подсказывает ему чувство. А Вагнер-драматург слишком совестлив и не позволяет себе такого; его герои (таков уж оперный инстинкт Вагнера) тоже поступают, как велит им чувство, однако им приходится долго рассуждать об этом и подробно мотивировать каждый поступок. Поэтому у Вагнера очень часто чувствуешь шов — там, где сходятся драма и опера. Его злодеи (об этом уже шла речь) оттого столь омерзительны, что ведут себя как хладнокровные подлецы, нет в них ни крупицы непосредственности. Зато положительные герои очень непосредственны. Таковы Зигмунд и Зиглинда, Тристан и Изольда, Вальтер и Ева. Вотан — иное дело. Смятенный, уступающий темным, неразумным силам персонаж, чистое создание фантазии, Вотан расплачивается за непоследовательность сюжетной конструкции «Кольца». Бесконечные диалоги, в которых он участвует, не могут затушевать это. Когда же он царит на сцене как оперный герой — в третьем действии «Валькирии», — то держится с неподражаемым апломбом.