«И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их — сила…» И в этой пьесе звучит отчаяние — только сострадающего, который бессилен помочь. Когда проповедник возглашает: «И ублажил я мертвых», мы буквально падаем в бездну. Но высшего эмоционального накала музыка достигает, когда возвещается, что лучше всего еще не родившимся на свет, тем, «кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем», и что зло и страдания на земле неистребимы. Отчаяние, звучащее в музыке в этот момент, выше человеческих сил. Слово проповедника — беспощадная истина. Но музыка превращает эту истину в высказывание, исполненное огромной человечности. Все здесь — бесконечная в своем течении мелодия, все — музыкальное выражение в его кристально чистом виде.

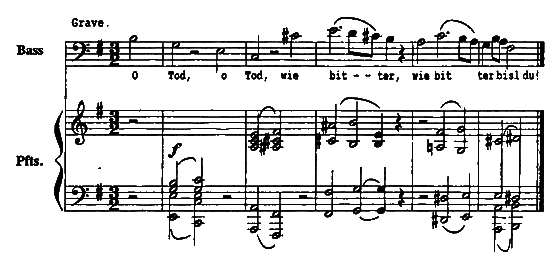

В третьей пьесе, однако, накал чувств становится еще сильнее. Это кульминация всего произведения. Именно здесь возникает то эмоциональное состояние, из которого оно родилось. Фразы, равной по смелости той, что без всякого вступления открывает пьесу, Брамс никогда прежде не создавал:

«О смерть, о смерть, как горька, как горька ты!»[124] Весь долгий жизненный опыт потребовался Брамсу — лирику и симфонисту, — чтобы суметь написать эту музыку. Чтобы почувствовать то, о чем говорит эта пьеса, человек должен уже полностью отрешиться от всего, что его еще связывает с этой жизнью, и найти в себе силы без страха и иллюзий заглянуть в собственную могилу. Единственной в своем роде, отрешенной от всего реального красоты музыка достигает в момент, когда фраза о горечи смерти переворачивается и смерть является уже как избавительница: «О смерть! отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды…» А потом вдруг музыка как бы перебрасывает мостик через многие годы, когда в самом конце «дух воспоминаний» привносит в нее заключительную фразу той «Колыбельной», что когда-то спел совсем еще молодой Брамс и что давно уже стала чуть ли не народной песней.

Трудно представить себе, как от этой пьесы проложить тропинку, ведущую в ином направлении — к позитивному взгляду на бытие. Мы достигли вместе с нею того пункта, где в «Немецком реквиеме» раздается крик отчаяния: «И ныне чего ожидать мне, Господи?» В четвертом напеве ответом служит мудрость, едва ли не самая замечательная из всех когда-либо выраженных в слове: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею…» Любовь, таким образом, — любовь в высшем, всеохватывающем смысле — и есть цель, надежда и единственное оправдание человеческого бытия.

С точки зрения формы из всех пьес эта наиболее грандиозная. По масштабности, величественности мысли, по контрастности выражения она вполне сопоставима с одной из частей симфонического произведения. Вторая тема этой симфонической части — чудесная в своей пластичности мелодия на слова «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло…». Эта же мелодия возникает и в заключении, когда из фразы «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь» вырастает последняя, самая главная из истин: «…но любовь из них больше». Брамс, который в течение всей жизни никому не давал заглянуть в свой внутренний мир, высказывает здесь собственный символ веры. Здесь во весь голос заявляет о себе тоска человека, который никогда не имел возможности выразить свои самые благородные, самые живые чувства иначе как в музыке. И здесь перед нами буквально его последнее слово, та его последняя, сокровеннейшая мысль, которую он должен был выразить как человек и художник.

Четыре времени года художника

Если вспомнить о временной протяженности творческого пути Брамса, примерно равного в этом смысле дистанции, разделяющей вагнеровские «Риенци» и «Парсифаль», то следует признать, что развитие его стиля протекало в довольно тесных хронологических рамках. В первую очередь это обусловлено необычайно ранним созреванием его таланта — в противоположность вагнеровскому. Брамс начинал как уже вполне сложившийся художник. Шуман был совершенно прав, увидев в юном Брамсе того, «кто выкажет нам свое мастерство не в постепенном развитии, но, подобно Минерве, вышедшей из головы Крониона, явится в полном вооружении». В той же мере это относится и к самому Шуману, а равно и к его современникам Мендельсону и Шопену. Уже в ранних произведениях этих художников их стиль оказывается настолько определившимся, что на протяжении всего их дальнейшего творческого пути в нем практически уже не происходит сколько-нибудь существенных перемен. У Брамса, чья жизнь и чья карьера продолжались значительно дольше, стилевое развитие гораздо более заметно. Тем не менее очень многое из того своеобразия, которым отличались уже ранние произведения, навсегда сохранилось в его творчестве, а изменения в манере на протяжении его жизни настолько спокойны и постепенны, что говорить применительно к нему, как это делается в отношении Бетховена, о различных стилевых периодах в творческой эволюции вряд ли целесообразно. Что действительно можно заметить у Брамса, так это изменения в творческой психологии, которые, естественно, оказывали воздействие и на стиль. Знатоку его музыки не составит труда достаточно точно определить, на какое десятилетие жизни приходится создание той или иной его вещи.

Разделение творческого пути на три стилевых периода, верное в отношении Бетховена и многих других художников, неприменимо к Брамсу прежде всего потому, что процесс духовного созревания продолжался у него необычно долго, а полной зрелости он достиг уже в весьма солидном возрасте. Однако такой тип творческого развития у деятелей искусства совсем не редкость. Помимо Брамса, он характерен для Вагнера, Верди, а также, пожалуй, и для Гайдна и Генделя. Для подобных случаев, видимо, гораздо больше подходит периодизация, соответствующая обычному физиологическому развитию живого организма. Наиболее наглядный символ ее — смена времен года в природе. Весна с ее молодыми побегами — как время становления; лето — когда во всей своей мощи развертывается процесс созревания; осень — пора сбора урожая; зима — фаза постепенного упадка, отлива жизненных сил — вот те периоды, на которые проще всего разделить творческий путь Брамса в параллель к его жизненному пути.

Весна жизни Брамса, творческой кульминацией и одновременно завершением которой явилось трио си мажор, — эта весна оканчивается катастрофой с Шуманом, событием, которое перевернуло душу молодого композитора и последствия которого надолго выбили его из колеи. Связанные с ним болезненные переживания в течение многих лет оказывали воздействие и на его жизнь, и на его творчество. Отсюда естественно вытекает и следующая конечная дата: она связана с Первой симфонией, последним произведением, корни которого уходят в то памятное время и которое он заканчивает на сорок четвертом году жизни. Это пора возмужания, лето его жизни: душное, грозовое, с частыми сменами погоды и нередкими бурями — беспокойное время борьбы, странствий, поисков, душевной угнетенности, время сменяющих друг друга успехов и неудач, внутренней и внешней неустроенности. Скорее всего, это был мучительный для него период, хотя сам он почти ничего не говорил об этом. Именно тогда в Брамсе развивается характерный для него стоицизм, воистину героическая способность подавлять свои чувства и держать в узде свой душевный хаос — точно так же как одновременно он учится обуздывать формой хаотичный, взрывчатый от природы мир своей музыки.

Летняя пора жизни и творчества Брамса разделяется на две части одним важным событием: первой поездкой в Вену, решившей его судьбу. Стилевая граница, проложенная 1862 годом, определяется довольно точно. То, что она при этом фиксирует, есть результат импульса, которым стали для Брамса-художника новые, более богатые возможности, новое окружение, в большей мере способное оценить его гений, честолюбие, разбуженное более высоким уровнем творческого соревнования. Все это окрылило Брамса, способствовало росту его творческой продуктивности. Новые отличительные черты его стиля особенно заметны при сопоставлении обоих струнных секстетов: секстета си-бемоль мажор, датированного 1860 годом, и секстета соль мажор, относящегося к 1864 году. Эти же новые черты обнаруживаются и в той возросшей уверенности письма, которая отличает такие произведения, как виолончельная соната ми минор, трио с валторной, фортепианный квинтет, история создания которого (см. с. 124) учит нас, впрочем, что любой прогресс не исключает и неудач. Однако эти произведения уже подводят нас к тому, что непосредственно соседствует с «Немецким реквиемом», типичным произведением того великолепного периода, когда художник все более осознает себя зрелым мастером. Далее следует назвать сочинения, появившиеся в промежутке между реквиемом и последующими крупными хоровыми произведениями: «Венгерские танцы» для фортепиано в четыре руки, сыгравшие весьма заметную роль в стремительном взлете его карьеры в те годы, несколько вокальных квартетов, «Песни любви — вальсы» и более шестидесяти песен, в том числе такие жемчужины, как «О вечной любви», «Кузнец», «О, моя королева», «Майская ночь», «Путь к милой», «Колыбельная». И наконец, завершенные после долгих колебаний струнные квартеты, Вариации на тему Гайдна и фортепианный квартет до минор подводят нас к той фазе, когда мастерство композитора, его умение сочинять и воплощать достигает суверенных, лишь ему доступных высот.