Впрочем, у этого призрака была вполне реальная сторона — фактическое превосходство Вагнера-драматурга над обычными либреттистами. Что же касается музыканта, то ситуация не столь проста, а отсюда и бесконечные попытки Вагнера (в «Опере и драме») доказать несостоятельность всех традиционных форм оперы. Его главный аргумент состоял в том, что драма несовместима с желанием музыканта создавать самостоятельные, отдельные музыкальные номера, прерывающие и останавливающие действие, и тем более с его претензией на главную роль в этой комбинации поэзии и музыки. «В опере поэзия должна быть послушной дочерью музыки», — писал Моцарт. Естественно возразить Вагнеру: а как же строить музыку, если ей запрещено развиваться по своим законам формы? Вагнер находчиво отвечает на этот вопрос: вокальная линия, уже не связанная стандартной формой арии, будет выразительно следовать речевой интонации, а создание формы как таковой, без которой немыслима музыка, будет предоставлено оркестру как самостоятельной величине: свободный от мелочного педантизма былых «номеров», он будет сопровождать действие на сцене в качестве «бесконечной мелодии», строя симфоническую форму. Оркестр что хор в античной трагедии — красноречивый комментатор событий, отражающий их детально и подробно, достигающий полнейшей определенности выражения благодаря тому, что материал симфонического целого, темы и мотивы, обладают поэтическим, то есть драматически-психологическим, значением. Вагнер употребляет выражение «напоминающий мотив» (он никогда не пользовался словом «лейтмотив», введенным комментаторами Вагнера Поргесом и Вольцогеном). Такие мотивы до Вагнера применяли в опере Вебер, в поэтически-программной симфонии Берлиоз; применял их и сам Вагнер в «Летучем голландце», «Тангейзере», «Лоэнгрине», где они играли значительную роль. Но тогда напоминающие мотивы, от которых отнюдь не зависело построение самостоятельных номеров, арий или дуэтов, служили средством связывания целого, ассоциаций идей, они активизировали фантазию слушателя. Когда Тангейзер на состязании певцов переходит к последней строфе своей песни, с которой и начались все его беды, в оркестре звучит характерный мотив Венеры, показывая, в каком направлении движутся его мысли. А когда в оркестре зловеще звучит фраза Лоэнгрина — «Ты никогда не спросишь!..» — мы взволнованы, потому что понимаем, что мучает Эльзу. Мотивы воздействуют непосредственно — таково их значение, они музыкальны, они пластичны. Но все намного усложняется, когда вся музыка состоит из намеков и указаний, когда она превращается в сложный и запутанный лабиринт, когда мотивы контрапунктически соединяются друг с другом или цитируются фрагментарно, как это часто бывает в «Кольце». В начале века, когда культ Вагнера достиг своего апогея, в либретто его опер иногда вкладывали листок с пронумерованными «мотивами», цифры в тексте отсылали к соответствующему мотиву, и интеллигентные слушатели считали своим долгом следовать за музыкальными событиями, сверяясь по бумажке с этими «мотивами». К счастью, такая нелепость вышла из моды. Но она подтверждает то, что и так с самого начала должно было быть ясно для критического ума: если желаемая ассоциация идей не возникает сама собой, если приходится буквально забрасывать слушателя лейтмотивами, то это значит, что исходная предпосылка безнадежно абстрактна. Напоминающий мотив может быть существенным музыкально-драматическим приемом, но, становясь манерой, утрачивает свое воздействие.

В музыке «Кольца нибелунга», «Тристана», «Мейстерзингеров» есть немало прекрасных исключений, однако в общем смысле мозаика напоминающих мотивов не имеет ничего общего с симфонической структурой музыки.

В симфоническом построении появление тем и мотивов обусловлено музыкальными соображениями, их контрастом, их способностью к развитию, всей конструкцией целого, составленной из больших плоскостей. Если же принять принцип лейтмотивов, то мотив появляется не тогда, когда в тексте возникает соответствующее слово. Если же текст не способствует лирическому или драматическому выражению, то мотив остается голой цитатой, лишенной внутренней необходимости, а цепочке подобных цитат недостает самого существенного, что присуще симфонической структуре, — последовательности развития. Универсальное произведение искусства — это химера, и оркестровая симфония, построенная из звуковых символов, столь же химерична.

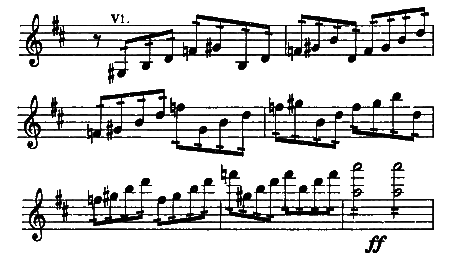

Величие созданного Вагнером объясняется его способностью виртуозно обходить расставленные им же самим ловушки. Лучше всего это удается ему тогда, когда тематическое развитие непосредственно следует вдохновению, как во вступлении к «Мейстерзингерам», а символический характер тематических находок осознается лишь позднее, или же тогда, когда, как во вступлении к третьему действию «Мейстерзингеров», в «Полете валькирий», «Заклинании огня», творческая фантазия композитора до конца овладевает звуковыми символами и, возбужденная яркими образами, органически творит на их основе. Но это лишь предварительное условие симфонической техники, не более того. Даже и там, где Вагнер, по крайней мере для поверхностного взгляда, ближе всего подходит к созданию симфонического целого, он остается оперным композитором. Так и во вступлении к «Мейстерзингерам». Средства Вагнера обширны, техника письма и оркестровки ослепительна, но он, как и в увертюрах к «Летучему голландцу» и к «Тангейзеру», по-прежнему следует веберовскому типу увертюры — составленному из отдельных эпизодов конгломерату, который лишь внешне соответствует строению сонатного allegro. Это видно по переходам — они не сплачивают целое, а склеивают. Увертюра к «Летучему голландцу» — это великолепное, гениальное произведение, но переходы в ней удивительно примитивны. Стоит вспомнить хотя бы переход к коде — заключительному апофеозу в ре мажоре: весь переход заключается в разложенном уменьшенном септаккорде, какой встречается в любом сборнике упражнений для начинающих:

Таких наивностей уже не найти в увертюре к «Тангейзеру». Зато тут бросается в глаза совершенно несимфонический элемент, настоящая оперная мелодия — песня о Венере. Она словно прямо позаимствована из увертюр Вебера. Вагнер нашел наилучшее для себя интуитивное решение в «Лоэнгрине», перейдя от формы увертюры к вступлению, состоящему из одного цельного тематического комплекса. Вступления к «Лоэнгрину» и «Тристану» — это и есть наивысшие достижения Вагнера-симфониста. Когда Вагнер на самом деле работает тематически, он ограничивает себя одной-единственной музыкальной мыслью, с ее возможностями развития и вариантами, — такая мысль воплощает сущность целого произведения. Вот границы Вагнера-симфониста. Во вступлении к «Мейстерзингерам» Вагнер вновь вернулся к веберовскому типу увертюры, только воспользовался ею с бесподобным мастерством. Но от этого вступление не становится подлинно симфоническим.

Несколько десятилетий тому назад внимание музыковедов привлек многотомный труд Альфреда Лоренца, озаглавленный «Тайна формы Рихарда Вагнера». Теперь мы можем сказать, что такой «тайны» не существует. При помощи кривых и диаграмм можно доказать все что угодно. Изыски Лоренца, наверное, рассмешили бы Вагнера. А когда Лоренц переходит к детальному анализу, он находит в музыке Вагнера то самое, что услышит любой неглупый слушатель: каждый из многочисленных эпизодов, из которых состоит действие вагнеровской оперы, написан в соответствии с естественным чувством формы и представляет собой маленькую, органически построенную музыкальную пьесу. Значит, самое существенное — это то, что есть эпизоды, а не охватывающая целое действие единая конструкция формы, что противоречило бы даже и драматическому чувству. Примечательно то, что в одном-единствен-ном случае, когда Лоренц вознамерился найти у Вагнера большую, цельную форму — во вступлении к «Мейстерзингерам», — он совершенно не понял ее. Лоренц не заметил, что ми-мажорная мелодия песни Вальтера представляет собой побочную партию явного сонатного allegro, а ми-бемоль-мажорный эпизод с темой мейстерзингеров в уменьшении открывает разработку.