Первая половина «Сарабанды» — формально завершенный восьмитактовый период — производит впечатление сакрального танца. Во втором разделе это танцевальное звучание орнаментируется выразительными мелизмами, составляющими единственный контрастный оборот во всем произведении; он также заканчивается формально завершающей его исходной фразой. Недостатком пьесы является некая укороченность ее дыхания.

Удивительно, насколько непредсказуема фантазия художника. В 1883 году, спустя двадцать восемь лет, эта, казалось бы, давно забытая «Сарабанда» вдруг вспомнилась композитору и превратилась в одно из его прекраснейших, выразительнейших Adagio. Она звучит в струнном квинтете фа мажор, Ор. 88, трехчастном произведении, средняя часть которого представляет собой комбинацию Adagio и скерцозного интермеццо, то есть одну из тех бетховенских форм, которую Брамс сходным образом использовал в скрипичной сонате ля мажор. Adagio — точнее, grave ed apassionato — возникает здесь трижды, каждый раз в вариационно измененном виде, а в промежутках звучит грациозное, напоминающее сицилиану интермеццо, также возвращающееся в виде новой вариации. Вся часть, таким образом, состоит из пяти разделов.

Нас интересует, однако, не интермеццо, а медленный, очень торжественный главный — начальный — раздел, ибо именно здесь мы обнаруживаем прежнюю «Сарабанду». За исключением тональности — тоникой произведения является теперь до-диез, — материал первых ее семи тактов остался без изменений. Зато восьмой такт приносит новый оборот, который сразу же решительно выводит все сочинение на новый уровень. Стоит специально сопоставить восьмой такт «Сарабанды» с с восьмым тактом квинтетной части. Ибо сделанное здесь композитором принадлежит к тем неподражаемым маленьким хитростям искусства, что отличают гения. Брамс взрывает рамки прежней суховатой концовки, выпуская мелодию на простор, и она, освободившись, течет дальше, становясь все шире, все богаче, доставляя нам истинное наслаждение. Хитрость состоит в том, что в восьмом такте вместо рассудочно обрезающего период каданса композитор вводит продолжающий мелодию триольный мотив, который, словно меткая фраза, брошенная в разговоре, становится зародышем и движущей силой дальнейшего мелодического развития. Анемичный восьмитактовый период, разрастаясь почти вчетверо против прежнего, превращается, таким образом, в предельно выразительный фрагмент.

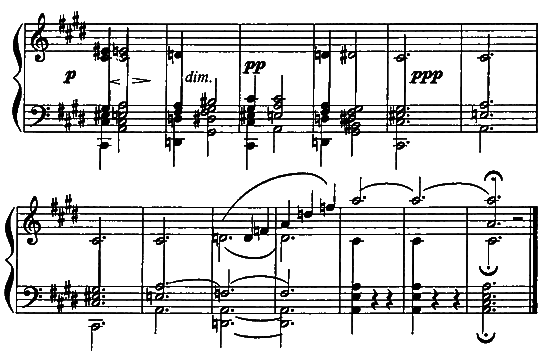

Первое повторение, следующее после грациозного интермеццо, свободно варьирует начальный раздел, точнее, является фантазией на тему этого раздела, продолжающей его гармоническое и мелодическое развитие. А затем, после повторения интермеццо — с изменением тактового размера и в ускоренном до presto темпе, — происходит нечто и вовсе удивительное: «Сарабанда» возвращается к своей изначальной тональности, ля мажору (это, кстати, была и тональность интермеццо, которая теперь утверждается тем самым в качестве основной). И этот тональный сдвиг оказывается чем-то вроде напоминания о прошлом. Ибо внезапно возникает и второй раздел «Сарабанды» с ее орнаментальной мелизматической фигурой из тридцать вторых. И это обращение к еще не использованному материалу дает новый толчок мелодическому развитию, в итоге которого вся часть достигает эффектнейшей кульминации. Этот драматический момент в свою очередь подводит к перелому; мы ждем разрешения — и останавливаемся в сомнении, вынужденные гадать, каким же оно будет, какая из двух тоник возобладает: ля или до-диез. Это остается неясным до последнего момента, пока чаша весов не начинает постепенно склоняться к ля. И тут появляется чудесный оборот, который не оставляет ни малейших сомнений, что иначе, собственно, и быть не могло: «Сарабанда» нашла путь к своим прежним истокам:

Попутно стоит отметить, что ни один такт исходного оригинала не остался неиспользованным. Правда, в данном случае слово «использовать» может ввести в заблуждение. Мотив, из которого вырастает целая часть произведения, — это не кирпичик в стене здания; скорее он подобен ростку, способному в своем развитии одарить нас чем-то непредсказуемо новым, превратиться в листья, цветы и плоды. Вдохновение — это длительное состояние; произведение — живой, дышащий организм.

«Форма есть нечто такое, что создано тысячелетними усилиями замечательнейших мастеров и что никому из новопришельцев не дано освоить второпях. Бредовой мечтой о дурно понятой оригинальности будет, если кому-то вздумается, спотыкаясь и падая, самостоятельно отыскивать то, что уже существует как воплощенное совершенство». Эту доморощенную премудрость (изречение заимствовано из «Сочинений о поэзии» Эккермана[111]) Брамс собственноручно вписал в ту философско-поэтическую антологию, которую он составлял для себя, озаглавив ее «Шкатулка с драгоценностями молодого Крейслера» («Крейслер jun.» — младший, по имени героя романа Э. Т. А. Гофмана о Коте Мурре, — выбранное самим Брамсом прозвище, которым он именовал себя в кругу друзей). Брамс с благоговением относился к музыкальным формам, унаследованным от прошлого, и извлек свои выводы из их изучения. Он стремился овладеть формой, поскольку в произведениях представителей противоположного лагеря находил лишь первозданный хаос. «Музыканты будущего» полагали, что форма исчерпала себя. Однако это возможно лишь в случае, когда композитор не понимает по-настоящему, что такое форма. Если он использует ее как клише, то она действительно ничего не стоит. Если же он сумеет наполнить ее своей живой фантазией, она становится неисчерпаемой. Для Брамса форма у классиков есть естественный принцип музыкального воплощения. Главное, что он находит в их произведениях, — будь то фуга Баха или квартет Гайдна, инструментальный концерт Моцарта или симфония Бетховена — это бесконечная мелодия, непрерывный поток четко очерченных музыкальных событий, к формированию которых в равной мере причастны и соотношение тональностей, и гармонические построения, и техника тематического развития, и приемы контрапункта. Для овладения техникой композиторского письма существуют учебники, у которых могут быть свои недостатки, но которые по меньшей мере точны в изложении хотя бы какой-то части фактического материала. Технику формы как высочайшее искусство, каким она становилась у великих мастеров, можно постичь лишь через их произведения. В отношении столь сложных проблем ни один учебник не идет дальше примитивного скольжения по поверхности.

Брамс со свойственной ему основательностью глубоко задумывался над этими проблемами. В результате в его творческом арсенале без труда можно выделить три основных принципа музыкального воплощения: малую форму, построенную, подобно упоминавшейся выше двухчастной песенной форме, на одной четко сформулированной музыкальной идее; вариационную форму, в которой такая идея преобразуется, видоизменяется с помощью всех доступных композитору средств мелодического, гармонического и ритмического развития; наконец, крупную, всеобъемлющую и самодовлеющую симфоническую форму, к разрешению проблем которой, вне зависимости от того, в какой из своих разновидностей — сонатного аллегро или рондо — она представлена, можно подойти, лишь добившись совершенства в названных малых формах и строжайшей дисциплины в технике письма. Главное, впрочем, состоит в том, что форма остается продуктивной для композитора до тех пор, пока он верит в нее и пока она стимулирует его творческую изобретательность. Вместе с тем, как уже говорилось выше (см. с. 120), разрешение формальных проблем может зайти, что называется, в тупик в силу различных трудностей практического порядка — например, отсутствия должных навыков в использовании исполнительского аппарата в соответствии с характером материала.

Брамс, сознавая свою ответственность, предельно осторожен в данном вопросе, и это резко отличает его от композиторов того типа, что исповедуют беззаботное в своей наивности творчество. Поэтому в камерно-ансамблевой музыке он поначалу обращается в основном к различным комбинациям фортепиано с другими инструментами. Именно в этой области он и создает первые зрелые камерные произведения — оба написанных в Гамбурге фортепианных квартета, соль минор и ля мажор. Жажда исполнительского творчества, естественная для него как для пианиста; своеобразие его фортепианного стиля; техника формы, в которой он достиг уже достаточно высокого мастерства, — все это в совокупности дало здесь тот виртуозный блеск и богатство звучания, какого до той поры еще не знало ни одно произведение этого жанра. Однако даже там, где Брамс стремится именно к виртуозности, он упорно — чтобы не сказать упрямо — остается в рамках возможностей, предоставляемых классикой. Даже финал квартета соль минор, «Rondo alia Zingarese» [ «Цыганское рондо». — Пер.], предрекающий стиль «Венгерских танцев» (они будут написаны вскоре после этого), опирается на классический прецедент — одно из трио Гайдна[112].