Затем отправились в теплый храм монастыря, где погребен патриарх Тихон. К приходу гостей только-только кончилась литургия. Было пять-шесть богомольцев. На ступеньках с трех сторон гробницы стояли живые цветы. На верху гробницы — патриаршая митра, около нее горела лампадка. Облачившись в алтаре, гости вышли в сопровождении сослуживших им двух иеромонахов и двух иеродиаконов. Три послушника — певчие. Панихиду служили в совершенной темноте, с чтением всего канона. Ощущалось благодатное общение с почившим святейшим.

Из Донского Елевферий с епископом Иннокентием поехали в Данилов монастырь. Около монастырских ворот их встретил наместник монастыря иеромонах Сергий, так как настоятель, епископ Феодор (Поздеевский), находился в ссылке. Братия еще жила в своих кельях, но ходили слухи о скором закрытии обители. Прошли в главный храм, где покоились почитаемые мощи великого князя Даниила, не встретив ни одного монаха. Служба закончилась. Монахиня опилками посыпала пол. Завидев иерархов, она открыла часть святых мощей. Несколько минут все молча постояли, помолились.

По возвращении в патриархию Елевферий с сожалением узнал, что его пребывание в Москве сокращено ОГПУ до 1 декабря. Обширные планы рушились, еще так много хотелось обсудить. Вечером он встретился с митрополитом Сергием, разговор зашел о декларации 1927 года.

— Вы не можете представить себе, владыко, как взволновали эмиграцию слова ваши: «Радости и успехи власти — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи»!

— А вы читали мою декларацию? — с едва заметной улыбкой спросил Сергий.

— А как же! Читал.

— Но ведь там нет тех слов, которые мне приписывают. Там сказано: «Радости и успехи нашей родины — наши радости и успехи, неудачи ее — наши неудачи».

— Но, простите, владыко, — смутившись, проговорил Елевферий, — так ли это?

— Прочтите сами, если сомневаетесь. — Сергий достал текст декларации, нашел нужное место, протянул Елевферию. — Читайте.

Действительно, было написано: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи».

Подождав, пока был прочитан отмеченный фрагмент, Сергий продолжил:

— И не только у вас за границей по-своему прочли это место декларации, нашлись такие и здесь, у нас. Ко мне обращались с вопросами: что это значит? И пришлось и им объяснить то же.

— Тогда это меняет дело, и оснований для неприятия нет…

— Да, и я уверен, что в скором времени это поймут все. Правда, кроме тех, кто намеренно не хочет читать то, что написано.

— Имеете в виду заграничный клир, Карловацкий собор?

— Да.

— Я с вами солидарен. Мне кажется, что ваши обращения к ним — суть призывы не вмешивать религию и церковь в политику и тем не давать поводов для репрессий против нее в России. Хотя иные говорили, что вы принуждаете заграничное духовенство и паству признавать себя чуть ли не подданными Советской России со всеми вытекающими для них последствиями.

— Мы своими словами о лояльности хотели исключительно одного: чтобы священнослужители вели себя корректно по отношению к советской власти, не поносили ее в своих публичных выступлениях.

Конечно, в своих воспоминаниях о поездке в СССР, которые митрополит Елевферий опубликовал в Париже в 1933 году, он не мог не коснуться распространявшихся за рубежом инсинуаций о насильственной смерти патриарха Тихона и подложности его Послания к пастве от 7 апреля 1925 года. Первое, со ссылкой на свои встречи и беседы в Москве, митрополит категорически отвергает, а касаясь послания, пишет: «Если вчитаться в послание без предубеждения, то ни по содержанию, ни по стилю, ни тем более по духу оно ни в коем случае не может быть признано произведением безбожного ума. И морально, и психологически не под силу написать его гордому богоборческому уму. И следует ли отрицающим подлинность патриаршего послания, в противоречие своему взгляду на советскую власть, давать ей неподобающую честь, приписывая ей авторство послания?»[126]

Постановление ВЦИКа и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». XIV Всероссийский съезд Советов. Апрель-май 1929 года

Опубликование митрополитом Сергием декларации пришлось не только на период «церковной разрухи» внутри страны и «церковной смуты» в Зарубежной церкви, но и на то сложное время, когда в партийно-государственных кругах СССР обострилась борьба двух тенденций в осуществлении церковной политики.

За относительное смягчение жесткого курса в отношении религиозных организаций выступали, хотя и с разной степенью последовательности, М. И. Калинин, П. Г. Смидович, П. А. Красиков, А. И. Рыков, А. В. Луначарский. Иной была позиция И. В. Сталина, Н. И. Бухарина, Е. М. Ярославского, В. М. Молотова, ратовавших за авторитарное решение религиозных проблем.

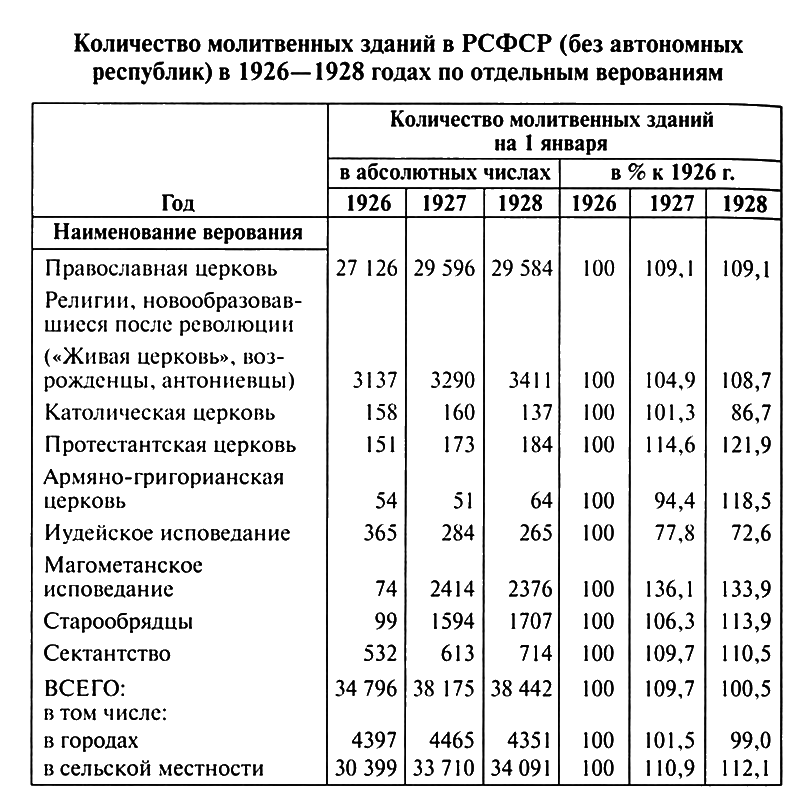

Когда шли переговоры с митрополитом Сергием, существовало примерное равенство сил, непосредственно занимавшихся церковной политикой, — ВЦИК, НКВД РСФСР, ОГПУ. В результате еще было возможным участие религиозных организаций в общественной жизни страны, они могли проявлять свою инициативу в сфере хозяйственной жизни. Даже наблюдался рост количества религиозных организаций. Если на 1 января 1926 года в РСФСР (без автономных республик) было зарегистрировано 34 796 объединений, в том числе 27 126 «тихоновских», то на 1 января 1928 года соответственно — 38 442 и 29 584. О конфессиональной картине в РСФСР дает представление таблица, составленная сотрудниками НКВД:

Но со второй половины 1927 года происходила вначале едва заметная, а затем все более очевидная переориентация на вытеснение религиозных организаций на периферию общественной жизни, сведение их деятельности лишь непосредственно к отправлению культа в стенах молитвенных зданий. Этот курс отчетливо проявился в канун принятия декларации, а затем и при решении вопроса о регистрации «Сергиевских» епархиальных управлений. Позиция ОГПУ вновь оказалась решающей и сводилась к следующему: 1) отказывать в официальной регистрации вновь образующихся управлений и 2) существующие де-факто управления официально не регистрировать, но и не препятствовать их деятельности. Такая позиция была подтверждена секретным циркуляром НКВД РСФСР «О „Сергиевских“ епархиальных управлениях».

Очень скоро выявилась и еще одна особенность линии административных органов в отношении епархиальных управлений «тихоновской» церкви. Для НКВД РСФСР и ОГПУ термин «регистрация» не имел какого-либо юридического смысла. К примеру, центральный аппарат НКВД РСФСР в разъяснении от 6 января 1928 года в адрес Административного отдела Дальневосточного края указывал: «Термин „регистрация“ употреблен в силу того, что как так называемый Патриарший Синод, так и так называемые епархиальные управления в своих заявлениях, представляя по установленной форме списки этих организаций, возбуждают вопрос „о регистрации“ их как официальных учреждений, о чем, конечно, не может быть и речи. Каким-либо образом разъяснять им их заблуждение из чисто политических соображений совершенно нецелесообразно»[127]. Эта установка транслировалась и во всех других «разъяснениях» НКВД РСФСР, направлявшихся в местные органы в связи с их запросами об отношении к деятельности Патриаршего синода.

Иными словами, для НКВД РСФСР и ОГПУ вся линия их поведения в 1925–1927 годах в отношении руководства «тихоновской» церкви была всего лишь тактическим шагом, не менявшим существа отношения этих органов к «религии и церкви». Органы церковного управления, как и вообще религиозные сообщества, были в их понимании «политическими организациями», противостоящими социализму и «нежелательными» в социалистическом обществе. Они не были и не могли быть признаваемы в качестве юридического лица и были лишь терпимы как неизбежное следствие конъюнктуры симпатий и антипатий к «религии и церкви», сложившейся в государственно-партийном аппарате к этому времени. И очень скоро разрушилось и то непрочное «перемирие» между церковью и государством, что достигнуто было на принципах, изложенных в Декларации митрополита Сергия. За точку отсчета этого процесса здесь должно принять 1929 год, когда окончательно рухнули надежды и намерения не только митрополита Сергия, но и тех сил в коммунистической партии и Советском государстве, которые заявляли о необходимости демократизации государственной вероисповедной политики.