Густав Адольф во главе армии, костяк которой составляют шведы, отобранные с помощью рекрутского набора, беспрестанно совершенствует тактику, подтверждая свое прозвище Северный Лев. Его вмешательство, если верить Декларации от 31 июня 1630 года, продиктовано заботой о «защите германских свобод». На самом деле шведский король стремился ликвидировать угрозу балтийскому побережью со стороны Валленштейна; он считает, что императора нужно остановить и что под угрозой дело Реформации. Более того, командуя сильной и дисциплинированной армией, он хотел осуществить на практике давно задуманные или усовершенствованные им планы битв и кампаний. С императорской стороны Тилли, стремящегося остановить шведов, преследуют ошибки и неудачи. При его попустительстве происходит жестокое разграбление Магдебурга (май 1631 г.), следствием которого является сближение Густава Адольфа с курфюрстами Саксонии и Бранденбурга. Наконец, Тилли был разгромлен шведами под Брейтенфельдом (17 февраля). После столь блистательного успеха Северный Лев победно шествует по Южной Германии, чтобы разместить свое войско на зимние квартиры в Майнце на Рейне, обеспокоив этим своего нанимателя и союзника кардинала Ришелье. Решительно, эта война не была похожа ни на одну другую.

Почему Густав Адольф на следующий день после победы при Брейтенфельде не пошел на Вену? Историки дискутируют об этом до наших дней. Была ли это боязнь чрезмерно растянуть свои линии коммуникаций? «Стремление попасть в рейнские епископства, которые он желал вернуть евангелической церкви, забыв свои обязательства по отношению к Франции? Или стремление застраховаться от французских амбиций, получив гарантии со стороны Востока?» (Жорж Ливе). Или совсем просто — как некогда у Ганнибала, а впоследствии у Карла XII и Наполеона — это было опьянение успехом, часто возникающее при слишком быстрой победе?

Весной 1632 года боевые действия возобновляются: Густав Адольф возвращается к своему наступательному плану. 14 апреля он одерживает верх над Тилли, смертельно раненному у Рейна на реке Лех, затем движется на Мюнхен, куда триумфально входит, имея на своей стороне бывшего курфюрста Пфальцского. Фердинанд II, вынужденный отправить в абсурдную отставку своего лучшего кондотьера, вновь передает ему командование войсками, но Валленштейн, «человек болезненно гордый, воспринял свое отстранение как глубочайшее унижение» (Ж.-Л. Вуазен). ОН сперва растерян, но через некоторое время ему удается собрать армию в 100 000 человек, прогнать из Чехии саксонцев и снять осаду Нюрнберга (октябрь). Шведы отступают, чтобы расквартироваться на зиму в Саксонии. Валленштейн останавливает их в пути, и происходит ужасное сражение при Лютцене, «запутанное и кровавое», приводящее к поражению Валленштейна, а также к гибели короля шведов (17 ноября 1632 г.).

Смерть героя приводит в отчаяние весь протестантский лагерь империи: победитель императоров, Северный Лев, мог бы стать «императором единой протестантской Германии» (Ж. Бержен). Разве практически не разрушил он за три года военной кампании гегемонистские происки Вены? Но сама Швеция не поддается панике. Стокгольмский сенат, твердо ведомый канцлером Оксеншерна, решает продолжать войну, отныне возглавляемую лучшими командирами покойного (Торстенсоном, Горном, Банером), в то время как сам канцлер управляет страной за десятилетнюю королеву Кристину Ваза. Эти факты доказывают, пишет Жан Беренжер, «что политика Густава Адольфа была политикой не одного человека, а целой нации».

А пока шведы оставались победителями, Ришелье извлекал выгоду из своей тонкой и эффективной тайной войны.

ПРЕСТИЖ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ

Ибо несть власти не от Бога.

Святой Павел

Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как он него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия.

Святой Петр

Мы все являемся в некотором роде жертвами романтического представления о царствовании Людовика XIII и образе простоватого короля, находящегося под тиранией своего деспотичного кардинала-министра. Однако эти представления ошибочны, а с тех пор, как самой сложной задачей министра стала, по его собственному выражению, победа над рабочим кабинетом монарха, и неправомерны.

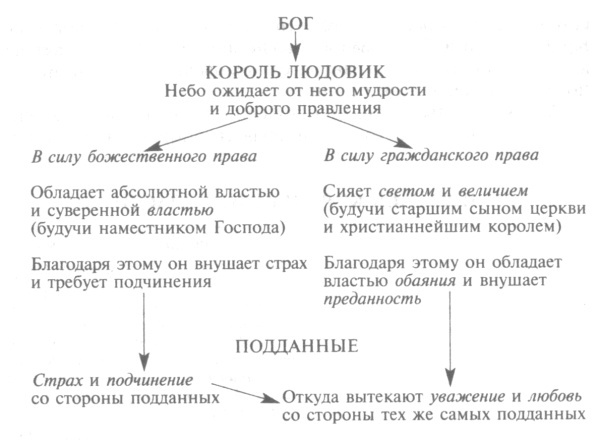

Людовику XIII могло недоставать физического обаяния, он мог противоречить самому себе, колебаться, мямлить, лепетать — он не был от этого менее уважаем народом и духовенством, обожаем солдатами и возвышаем знатью. Любой другой мог быть смешон своей чрезмерной стыдливостью, причудами, упрямством, жестокостью, двусмысленными привязанностями и ханжеством; кто угодно, но только не Людовик XIII. Французы не сказать чтобы знали, но чувствовали, что их король велик; что этот капризный ребенок имел твердый характер; что этот жестокий человек был чувствителен; что, будучи нерешительным, он способен был сделать правильный выбор; что этот лишенный харизмы глава государства являлся преданным слугой общества. Но прежде всего это был Король; король, наместник Господа (как все правители, правящие по божественному праву); король, служивший Франции (ибо он был «старшим сыном церкви»). Приводимая ниже таблица резюмирует французскую королевскую власть, иногда сравниваемую с неким мистическим телом:

Этот религиозный характер французской королевской власти, особенно подчеркивающийся при Людовике XIII, является личной убежденностью и повседневной реальностью той эпохи. За тщедушной, далеко не всегда заметной фигурой короля угадываются небесный свет и величие, которые представляются его уделом, подчеркивая власть и авторитет, вытекающие из божественного права.

Ришелье, изучивший и право и богословие, понимает это политическое воплощение королевского фактора. Его самого сделала кардиналом церковь; согласно христианским канонам, именно Бог сделал Людовика королем — точнее Королем. Служить ему, служить усердно, последовательно, верно, убежденно, посвятить ему жизнь, все свои силы — значит подчиниться Всемогущему и следовать наставлениям святого Петра. Претендовать на разделение с королем власти, коей он единственный является хранителем, было бы святотатством; кроме того, это было бы противоречием королевской традиции, здравому смыслу и самому разуму…

…Ибо не является царствованием, когда царствуют двое… (Корнель) [56]

Людовик XIII, несомненно, был лучше известен и лучше понят в эпоху романтизма. Можно вспомнить, например, о монументальном исследовании Пьера Шевалье «Людовик XIII, корнелевский король»[57]. Но что любопытно: публика, полностью согласная с реабилитацией монарха, продолжает преувеличивать роль и реальную власть кардинала-герцога. Хлесткое суждение Вольтера — «Ему не хватало только короны» — еще находит своих почитателей, даже если эти последние не считают больше Людовика Справедливого «слугой священника». Лучше информированная часть общества, напротив, вынашивает идею или образ двоевластия или некоего дуумвирата. Говорящие термины, но в данном случае трудные для интерпретации и непонятные для теоретиков абсолютной власти. «Верховная власть не более делима, чем точка в геометрии» (Карден Ле Бре, 1632). Вот почему ученый Жозеф Бержен, избегая слов «двоевластие» и «дуумвират», предпочитал называть это «успешным сосуществованием». Это добродушное выражение прекрасно налагается на эксперимент практически уникальный в истории: «разделение власти между Людовиком XIII и его главным министром».

Сен-Симон, великий поклонник монарха, сделавшего герцогом его отца, писал: «Любое из великих деяний, которые свершались тогда, происходило только после того, как было обсуждено королем и Ришелье в самой глубочайшей тайне». И добавил с редкостным для себя здравомыслием: «Кто бы мог сказать, не будучи там третьим, какую часть каждый из них имел в их задумывании, разработке, планировании того, кто будет ими руководить и осуществлять; который из двух присоединялся, приниженный и поправленный?»