Картечницы же нашли себе применение еще во время Русско-японской войны. Русский флот продолжал использовать 4,2-линейные картечницы. Так, например, на исходе неравного боя русского миноносца «Страшный» 31 марта 1904 г. недалеко от Порт-Артура заменивший командира корабля лейтенант Е.А. Малеев отстреливался от окруживших тонущий эсминец японских кораблей из последнего исправного орудия — картечницы Норденфельда, снятой, кстати, с японского брандера и установленной на миноносце перед его последним походом. А японская армия имела на Дальнем Востоке одну роту с американскими «Гатлингами».

«Гатлинги» оставались в крепостях (включая Порт-Артур) — в 1895 году их было там 230, в 1900 году испытывали салазочное приспособление к ним для стрельбы из каземата. 28 мая 1906 г. Артком постановил разослать в крепости «Краткое наставление для службы при 4,2-линейных пулеметах системы Гатлинга», составленное капитаном Чернопятовым. Полсотни 4,2-линейных «пулеметов» в 1899 году числилось в береговой артиллерии.

Испытание трехствольной картечницы Норденфельда в прусском гвардейском гусарском полку (1887–1888 гг.). Примерно в то же время, когда картечницы Норденфельда испытывали в России

Долго служили картечницы на периферии. Так, в 1893 году Памирскому отряду передали для усиления «три 4-линейных пулемета (два 5-ствольных Норденфельда и один 1-ствольный Максима)». В 1905 году к ним добавили «два 6-ствольных пулемета Гатлинга», в 1909-м (!) — еще три «для замены пришедших в негодность». Только в 1910 году подняли вопрос о замене их, наконец, «3-линейными автоматическими пулеметами Максима». Впрочем, в Великобритании картечницы Гарднера продолжали службу до 1926 года, а в американском флоте до 1911 года сохранялись «Гатлинги». А вот итальянцы, выбрав картечницы Монтиньи, применяли их недолго.

Что же оставили за собой картечницы? Во-первых, они побудили к исследованию свойств и возможностей скорострельного оружия. Во-вторых, позволили отработать ряд узлов и систем, использованных потом в автоматическом оружии (хотя для России это имеет меньшее значение — производство автоматического оружия здесь ставили сравнительно поздно). А система Гатлинга, как известно, смогла вернуться на вооружение в виде многоствольных скорострельных авиационных пушек и зенитных автоматов. Причем на флоте последние решают задачу защиты от противокорабельных ракет, равно как их предки — задачу защиты от миноносок.

Пятиствольная картечница Норденфельда, испытывавшаяся в России

«Тело» картечницы Гатлинга — Горлова в экспозиции Тульского государственного музея оружия

«Тело» картечницы Гатлинга — Барановского в экспозиции Тульского государственного музея оружия

В тактическом плане наследие картечниц скорее негативно — благодаря им автоматические пулеметы первое время не вызывали доверия и, даже доказав свое значение в англо-бурской и Русско-японской войнах, вплоть до Первой мировой войны считались все же родом артиллерии. Выдающийся русский оружейник и историк оружия В.Г. Федоров писал: «В общем, необходимо прийти к заключению, что опыт вооружения армии картечницами был неудачен, и вся эта история не могла не оказать некоторого влияния на развитие вопроса о всеобщем введении нового могущественного средства, а именно картечниц, функционирование которых было основано на отдаче при выстреле, т. е. пулеметов».

О ПОЯВЛЕНИИ ПУЛЕМЕТА МАКСИМА

«На каждый вопрос — наш четкий ответ:

У нас есть „Максим“ — а у вас его нет!»

Из песни британских гренадеров.

По общему признанию, пулемет системы Максима не только открыл эпоху развития автоматического оружия, но во многом определил изменение и развитие всей системы вооружения, организации и тактики сухопутных войск в XX веке — по сути, именно с ним связано начало революции в военном деле. Появившись в конце 80-х годов XIX века, эта первая система автоматического пулемета в различных модификациях состояла на вооружении армий более 30 стран, а в некоторых используется и по сей день.

Понятно, что пулемет имел свою предысторию. Не углубляясь в дальние времена, вспомним, что еще в 1854 году талантливый конструктор Генри Бессемер предложил схему автоматической казнозарядной пушки, в которой энергия отдачи затвора использовалась для перезаряжания. Эта схема осталась в патенте, но в поисках материалов для его реализации Бессемер вплотную занялся вопросами металлургии. И внедрение в металлургию бессемеровского (1855 г.), мартеновского (1864 г.), томасовского (1878 г.) способов обеспечило, кроме всего прочего, распространение и внедрение в оружейное производство литых сталей. Появляются легированные стали, совершенствуется станочный парк, постепенно формируется точное машинное производство. В 1860-е годы начинается применение унитарных патронов с металлической гильзой. Все это стало основой повышения скорострельности и — вместе с осознанием значения «огневой составляющей боя» — активизировало работы над автоматическим оружием. Подряд патентуется несколько систем автоматического оружия — Пилона (1863 г.), Куртиса (1866 г.), Миллера (1869 г.), Плесснера (1872 г.), Уиллера и Люце (1874 г.), Фасолда и Сэведжа (1877 г.) и др. В 1876 году Бэйлей впервые использовал в автоматическом оружии патронную ленту. Однако эти системы не выходили за рамки проектов или макетов.

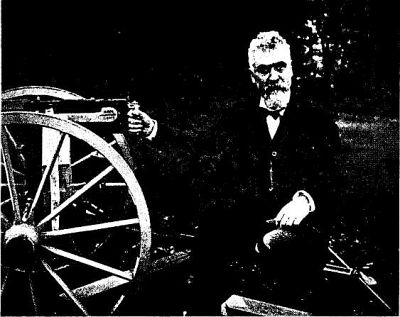

Хайрем Стевенс Максим у своего пулемета

В 1881 году начал свои работы в области оружия американский изобретатель и предприниматель Хайрем Стевенс Максим (1840–1915 гг.). Родившись в фермерской семье (его предками принято считать французских гугенотов, изгнанных из Франции и перебравшихся в Америку) и начав трудовую карьеру в четырнадцать лет, он успел побывать учеником каретного мастера, токарем по дереву, инструментальщиком, маляром — вообще перепробовал немало профессий в разных городах США и Канады. Главной его чертой оказалась изобретательность — тип разносторонних и предприимчивых изобретателей оказался востребован промышленной и технической революцией второй половины XIX века. Человек практичный и деловитый, он всегда делал то, что нужно именно сейчас и именно здесь, опираясь на уже созданное ранее. Среди его изобретений были «автоматическая» мышеловка для зернохранилищ, машины для распиловки камней и производства труб, автоматический огнетушитель, регулятор газовых горелок, усовершенствованные способы получения светильного газа и фосфорного ангидрида, установки питания водой паровых машин, пылесос, автомат устойчивости судна, ингалятор, улучшенная классная доска для школ, аттракцион-карусель. За 40 лет активной деятельности он получил 122 американских и 149 английских патентов, путем самообразования приобрел немалый багаж естественно-научных знаний и стал квалифицированным инженером. Неплохо вел и коммерческие дела — скажем, в Англии его патенты защищали компании «Газовые машины Максима» и «Максим Вестон Компани». Став главным инженером «Компании электрического освещения» Шуйлера, Максим создал собственные конструкции электродвигателя и генератора, электросчетчика и регулятора, коммутатора и аккумуляторов, угольной дуговой электролампы, его способ производства ламп накаливания применялся вплоть до постановки производств ламп Эдисона. Говорили, что американская электропромышленность не может сделать шаг, не наткнувшись на патент Максима. Уже после успеха своих пулеметов и автоматических пушек он занимался взрывчатыми веществами, минами и торпедами, разработал конструкцию пуленепробиваемой кирасы, самозарядного пистолета, технологию производства бездымного пороха, вместе со своим сыном Хайремом Перси запатентовал различные варианты глушителей для ружей и винтовок. Хайрем Стевенс Максим занялся и авиацией. Пионером он не был, прототип его тяжелого аэроплана с двумя паровыми двигателями так и не взлетел, но все же Максим смог оставить свой след — модернизировал паровой двигатель схемы компаунд и трубчатый котел, привнес в новую отрасль методы точного расчета и натурных испытаний отдельных узлов и всей системы, построил аэродинамическую трубу и ряд испытательных стендов, опубликовал работу о механическом полете. Прекратил же работы, судя по всему, опасаясь слишком большого перерасхода средств. Сам Максим считал эти свои работы более интересными, чем создание автоматического оружия (очевидно, ему не слишком нравилась репутация отца «чудовищного зверя»).