ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ПУЛЕМЕТОВ

«Война обнаружила катастрофический провал почти во всех отраслях снабжения войск, начиная от тяжелых осадных и крепостных орудий и кончая простейшими протирками к винтовкам».

В. Г. Федоров. «В поисках оружия».

Итак, видно, как росла потребность в станковых и ручных пулеметах. Ну а как она удовлетворялась в ходе войны? Начнем с отечественного производства. Единственным пулеметным производством оставалось пулеметное отделение Тульского Императора Петра Великого оружейного завода (он же ИТОЗ). В 1914 году завод выпускал в среднем 48 пулеметов «Максим» в месяц. Уже 24 июля 1914 г. начальник артиллерийских технических заведений предписал довести выпуск пулеметов до 80 в месяц, 23 сентября Верховный Главнокомандующий увеличил это требование до 180–200, и ИТОЗ получил предписание увеличить выпуск пулеметов с 1 января 1915 г. до 200 в месяц. Но в первые 5 месяцев войны, т. е. до конца 1914 года, ИТОЗ смог лишь компенсировать предвоенную нехватку пулеметов, выдав 828 штук — уже больше запланированного, но для 5-миллионной армии мало.

С необходимостью резкого увеличения выпуска пулеметов с началом войны столкнулись, конечно, и противники, и союзники России. Имевшаяся производственно-экономическая база всех вступивших в войну стран — даже таких развитых, как Великобритания, Франция или Германия, — не могла удовлетворить текущие потребности вооруженных сил. На такие потребности перед войной никто просто не рассчитывал. И 1915 год во всех воюющих странах прошел под знаком «мобилизации промышленности», проводимой повсюду в очень непростых условиях. Но Россия, не имея ни достаточно развитой промышленности, ни даже достаточных запасов сырья, не могла увеличивать производства вооружений в требуемых войной темпах и объемах.

«Пионеры» производства пулемета Максима — Великобритания и Германия — наращивали производство вооружений за счет всемерного расширения государственного производства и привлечения всех возможных мощностей частной промышленности. В результате, если в 1914 году в Англии выпустили только 287 пулеметов, то за 1915-й — уже 6 064, а кроме того, разместили большие заказы в США. В Германии в мирное время изготавливалось ежемесячно около 200 пулеметов, в течение первого года войны производство выросло вчетверо, к августу 1916 г. достигло 2300, т. е. увеличилось в 12 раз. Согласно программе интенсификации военной промышленности («программе Гинденбурга»), ежемесячную производительность следовало довести до 7000 пулеметов, то есть еще утроить. Как и в производстве винтовок, немцы ввели в производство пулеметов «групповой метод» с распределением заказов на отдельные части и узлы по заводам частной промышленности и окончательной сборкой готовых изделий на специальных оружейных заводах. Но даже Германия с ее развитым машиностроением смогла наладить производство пулеметов на основе такой кооперации лишь к весне 1917 года. Зато ежемесячную производительность смогли довести до 14 400 пулеметов (включая ручные).

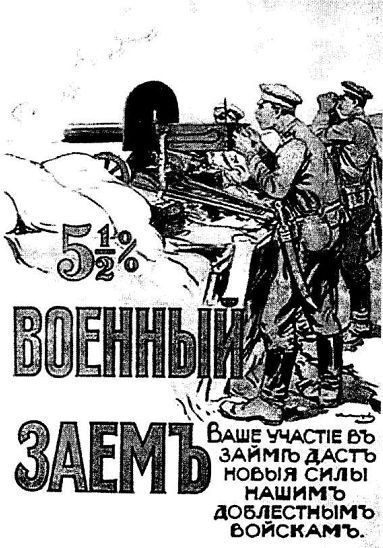

Пулеметы стали популярны в сюжетах агитационных материалов

В России попытки привлечения частной промышленности к выпуску пулеметов натолкнулись на непреодолимые тогда трудности. Центральный военно-промышленный комитет (ЦВПК) и завод Однера просто не взялись за такой заказ. В январе 1916 г. в Военное министерство поступили предложения о постановке производства «Максимов» от киевского промышленника М.И. Терещенко, инженера И.А. Семенова и акционерного общества «Пулемет».

М.И. Терещенко предлагал устроить завод для изготовления 10 000 пулеметов и произвести их поставку за 3 года со дня подписаний контракта. Цена пулемета — 2700 руб., из них 800 руб. — амортизации. Новому предприятию должны быть предоставлены авансы, перевозки, валюта, техническая помощь, стволы и т. д.

Владелец Петроградского машиностроительного завода инженер-технолог И. А. Семенов просил предоставить заказ на 10 000 пулеметов «Максим» по цене 2800 руб., также обязуясь закончить заказ в три года, но прося при этом права получать материалы и полуготовые изделия от казенных заводов. Другим заявлением Семенов предлагал поставку 10 000 пулеметов германской системы «Парабеллум» (модели 1913 г.) на тех же основаниях, но «дешевле» — по 2600 руб.

Итак, если ИТОЗ поставлял пулеметы «Максим» по цене 1370 руб. за пулемет вместе с двумя запасными стволами, частные предприниматели предлагали поставлять пулеметы по цене от 2700 до 2800 руб. за штуку при условии предоставления им частей, полуфабрикатов и ряда льгот. Впрочем, заметное превышение цен на одно и то же изделие у частных и у казенных заводов было обычным делом. А на ИТОЗ стоимость производства одного пулемета «Максим» на март 1916 г. составляла уже 1400 руб., станка Соколова — 700 руб. (тут стоит учитывать и затраты на увеличение производства и зарплат рабочим, и инфляцию русского рубля).

Интересная история произошла с предложением петроградского акционерного общества «Пулемет». Ничем не обеспеченное предложение заключалось в постройке завода при помощи «американских технических сил», для технического руководства приглашался американский знаток пулеметного производства инженер Беккер. Ему дали разрешение на осмотр пулеметного отдела ИТОЗ. Беккер, по словам бывшего начальника ГАУ А.А. Маниковского, «заявил, что и в Америке такая постановка пулеметного производства считалась бы исключительной и что ему „положительно нечему учить русских“, а потому ему остается только вернуться восвояси». Общество же «Пулемет» так ни одного пулемета и не представило, но бралось за другие заказы ГАУ.

Для производства оружия — тем более автоматического — частным заводам потребовалось бы существенное дооснащение или переоснащение, новые станки и инструменты, переподготовка рабочих. По словам генерала Е.З. Барсукова: «Не только простые рабочие, но мастера и даже большая часть инженеров гражданской промышленности… не представляли себе необходимость считаться с какой-то „тысячной дюйма“». А производство пулемета «Максим» требовало точности от 0,5 до 2 тысячных дюйма, пулеметного станка — от 2 до 5 тысячных дюйма. Так, допуск на диаметр канала ствола по полям нарезов составлял 0,0028, по дну нарезов — 0,0031 дюйма. Некоторые же части замка пулемета «Максим» «притирались» друг к другу с точностью лекал, по которым делались. Если для производства 3-линейной винтовки требовалось 106 деталей и 540 лекал, то для производства пулемета «Максим» — 282 отдельные части и 830 лекал, а его станка — 126 частей и 234 лекала. Плюс к тому производство одного пулемета «Максим» требовало 2448 операций, 2422 перехода, 700 рабочих часов и загрузки 40 станков в сутки. Чистое время производства одной винтовки — 35 часов, одного пулемета — 500 часов, пулеметного станка — 170 часов. Для изготовления пулеметных стволов использовали литую сталь с низким содержанием углерода и примесями марганца и вольфрама. Производство требовало специализированного оборудования. Невозможность постановки производства винтовок и пулеметов на частных оружейных заводах подтвердил и такой авторитетный эксперт, как директор Московского Императорского технического училища профессор В.И. Гриневецкий, изучив производство ИТОЗ. При самой большой действующей армии Россия имела наименее развитую промышленность.

Даже государственные оружейные заводы — Ижевский и Сестрорецкий, загруженные программой производства винтовок, не могли приступить к выпуску пулеметов и участвовали только в производстве отдельных частей. Новый пулеметный завод в России все же появился, но об этом — далее.

ИТОЗ с началом войны предпринял для увеличения производства оружия все доступные меры — удвоили число рабочих, перешли на круглосуточную работу, количество нерабочих дней уменьшили до двух в месяц. В 1915 году начали отзывать с фронта квалифицированных рабочих, которых успели призвать сразу после начала войны (приказ об освобождении рабочих оружейных специальностей от воинской повинности появился только 5 ноября 1914 г.). Для расширения производства провели реквизицию станков на ряде других заводов. Собственное точное машиностроение ограничивалось отделением того же Тульского оружейного завода, где в 1908 году начали постановку производства точных станков по английским и германским образцам. В 1910–1912 годах здесь выпускали до 100 станков в год для себя и других заводов, за годы войны выпуск довели до 600, с трудом обеспечивая собственно оружейное производство. С началом войны приобретение станков и приспособлений за границей стало крайне проблематичным, тем не менее в Англии, США, Японии, Франции смогли приобрести около 1000 станков. Под дополнительное оборудование занимались все площади. К концу войны на один станок приходилось около 3/4 саженей вместо двух, положенных по норме.