3. Проведите сравнительный анализ ценовой и неценовой конкуренции.

4. Обоснуйте научные подходы к управлению конкурентоспособностью.

5. Опишите модель «национального ромба» М. Портера.

6. Проанализируйте стадии формирования конкурентных преимуществ.

Рекомендуемая литература

1. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. – МО. 1993.

2. Леонтьев В.Ф. Роль инновационных технологий в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции. // Проблемы прогнозирования. 2001. №. С. 136–147.

3. Чертко Н.Т. Инвестиции – важнейший фактор национальной конкурентоспособности. // Вопросы статистики. 2000. № 7. С. 50–57.

4. Шопотов Б. О современных теориях конкурентных преимуществ и отраслевого лидирования. // Проблемы теории и практики управления. 2001. № 3. С. 50–55.

Глава 2. иерархическая структура конкурентоспособности

2.1. Конкурентоспособность как показатель развития экономической системы

Сопровождаемый глобальными процессами переход к устойчивому развитию предполагает формирование нового уровня регулирования экономических отношений. Поэтому в условиях становления новой модели социально-экономического развития страны вопросы конкурентоспособности и устойчивого развития российской экономики занимают главенствующее место в теории национального хозяйствования.

Результатом проведенных в России институциональных преобразований стало формирование в значительном объеме системы рыночных институтов. Вместе с тем, в отличие от стран с развитой хозяйственной системой в России еще не разработан институциональный механизм. Функционирующие в отечественной хозяйственной системе институциональные аналоги промышленно развитых экономических систем в большинстве своем реализуются в аномальных формах, определяя значительный объем негативных трансакционных издержек.

Мировая практика и исторический опыт самой России наглядно показывают, что максимальная экономическая эффективность, обеспечивающая устойчивый экономический рост и повышение благосостояния нации, достигается при условии поддержания частичной инициативы там, где рыночная конкуренция обеспечивает реализацию частных интересов в интересах общества. Следовательно, одним из главных принципов структурной политики является формирование конкурентной среды через преодоление эклектичной системы рыночных институтов и создание равных условий для всех хозяйствующих субъектов.

Основная цель стратегии устойчивого развития России должна быть сформулирована как сохранение единого экономического пространства и политической целостности страны на основе формирования, развития и управления конкурентными преимуществами. Разработка и реализация стратегии устойчивого развития в зависимости от глубины исследования проблемы может осуществляться на основе системного подхода. Успешная стратегия устойчивого развития хозяйства зависит, прежде всего, от достоверной оценки реальной обстановки и разработки новых методологических подходов к пониманию конкурентоспособности экономической системы и механизма управления ею.

Системный подход, основанный на признании конкурентоспособности как имманентного рыночной среде императива функционирования разноуровневых экономических систем и предполагающий учет влияния всех факторов на устойчивое развитие экономики, позволяет сконструировать целостную систему формирования национальных приоритетов и механизмов их реализации.

Область или сферу, в которой ведётся соревнование, называют конкурентным полем. Большое разнообразие сфер деятельности определяет соответствующее разнообразие конкурентных полей. Концепция так называемой системной конкурентоспособности определяет рамки анализа и набор определяющих факторов конкурентоспособности. Ее исходная посылка состоит в том, что длительная конкурентоспособность осуществляется не столько за счет стабилизации макроэкономических условий и создания, соответствующих этому, стимулирующих структур, сколько за счет формирования такой системы отношений, которая поддерживает и концентрирует целенаправленные коллективные национальные усилия на развитие отдельных фирм или групп предприятий (кластеров) и территорий.

Создание такой результативной системы отношений является задачей, которая должна идти не только от государства. В этом процессе ведущую роль должны играть различные негосударственные субъекты (организации их объединения, некоммерческие организации и технологические сообщества). Причем наиболее эффективной будет такая региональная хозяйственная система, в которой важнейшие субъекты смогут находить общую позицию в проблемных вопросах, а также принимать конструктивные решения по поводу улучшения условий функционирования.

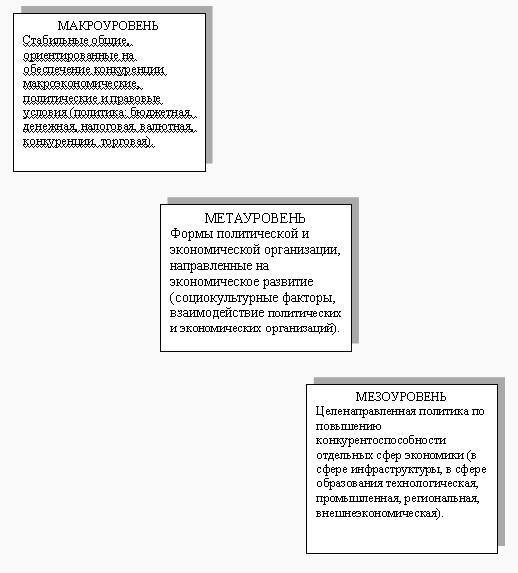

Конкурентоспособность является системной, если ее определяющие факторы могут быть поняты только при взаимосвязанном обмене между элементами, формирующимися на различных уровнях общественной системы. Поэтому недостаточно рассматривать только микро– (предприятия, потребители и рыночные сделки) и макроуровень (торговля и валютный курс, государственная бюджетная и внешнеторговая политика), что, конечно, не означает, что эти уровни имеют меньшее значение. Необходимо исследовать вопросы метауровня, чтобы определить, почему государство создает общие условия, которые являются более или менее благоприятными для устойчивого экономического развития, какую роль при этом играют различные субъекты общества, как взаимодействуют государственные и негосударственные институты и какие цели экономического развития преследуются в процессе этого взаимодействия, и мезоуровня, чтобы проанализировать меры, решающим образом влияющие на производительность отдельных отраслей и территорий. Полученная модель «системной конкурентоспособности» национального хозяйства включает в себя четыре уровня анализа.[12]

Рис. 2. Модель «системной конкурентоспособности» по Л. Андреевой

При системном изучении понятия конкурентоспособности Г. Азоев и А. Челенков выделяют иерархическую структуру, последовательно включающую оценку товара, предприятия, отрасли и экономики с точки зрения с точки зрения их превосходства над аналогичными конкурирующими объектами (рис. 3.)[13]

Рис. 3. Иерархическая структура конкурентоспособности по Г. Азоеву и А. Челенкову.

Всё многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, М. Гельвановский с определённой долей условности предлагает разделить на три уровня: микроуровень (конкретные виды продукции, производства, предприятия), мезоуровень (отрасли промышленности и их комплексы) и макроуровень (страна и международные организации) (рис. 4.).[14]

Как видно из приведённых схем, методологию Азоева-Челенкова и М. Гельвановского можно считать практически идентичными, с той лишь разницей, что М. Гельвановский объединил в одну категорию конкурентоспособность товара и предприятия.

Рис. 4. Иерархическая структура конкурентоспособности по М. Гельвановскому

Следовательно, конкурентные преимущества формируются при наличии отработанных и адекватных друг другу макроэкономического и микроэкономического механизмов. Практически это означает, что на народно-хозяйственном уровне и на уровне хозяйствующих субъектов должны быть созданы определенные условия, при которых были бы возможными инвестиции, инновации, модернизация и справедливое распределение полученного дохода.