В заключение необходимо упомянуть о неоднократных на протяжении длительного времени обращениях исследователей к проблеме реконструкции художественного мышления и духовной жизни местного населения в рассматриваемый период и попытке определения этнической принадлежности последнего. В основе этих разработок лежат шедевры торевтики и богато орнаментированная керамика триалетской культуры. Центральным объектом исследования стал сюжет на знаменитом серебряном кубке из V триалетского кургана (Куфтин Б.А., 1941, с. 87; Ушаков П.Н., 1941; Амиранашвили Ш.Я., 1947; Бардавелидзе В.В., 1957, с. 94; Джапаридзе Н.О., 1975; 1988; Бериашвили М.Т., Схиртладзе З.Н., 1984). Его близость к памятникам хеттского искусства позволила высказать предположение о принадлежности его создателей к хеттскому или хурритскому этническим массивам (Burney С., 1958, p. 178; Меликишвили Г.А., 1965, с. 22). В самые последние годы в процессе исследований Карашамбского могильника был открыт еще один «царский» курган. Центральной находкой здесь оказался серебряный кубок с чеканными многоярусными сложнокомпозиционными фризами — «двойник» триалетского кубка из кургана Корух-таш. Обращение к сюжетам этого шедевра древней торевтики и сопоставление их с композициями на триалетском кубке и древней керамике привели исследователей к обоснованию тезиса о создании этих двух изделий в индоевропейской этнической среде, использовавшей при их создании свои поверия и мифы (Арешян Г.Е., 1985в; 1987; 1988б, в; Оганесян В.Э., 1988а, б). Эти положения, несомненно, будут стимулировать дальнейшие разработки проблемы духовной сферы жизни древнего населения Кавказа[19].

Глава 3

Протоколхская культура

(Т.К. Микеладзе)

Ареал западнозакавказской культуры периода средней бронзы охватывает Колхидскую равнину и примыкающие к ней с севера и юга предгорья и горы. Специфические природные условия Колхиды, ее определенная географическая изолированность, которая создавалась высокогорным окружением, способствовали созданию в этой области своеобразных археологических культур и хозяйственно-экономических комплексов, отличающихся от таковых в других районах Кавказа. Вместе с тем, памятники Колхиды (горной ее части и отчасти предгорий), несущие элементы западнозакавказских культур, тяготеют больше к культурам соседних областей; в итоге на границах западнозакавказской культуры ощущается соприкосновение ее с другими, соседствующими культурами Кавказа. В эпоху средней бронзы здесь процветала своеобразная археологическая культура, на основе которой развивалась колхидская культура эпохи поздней бронзы раннего железа. Носителями последней, судя по письменным источникам и древним топонимам, являлись западногрузинские племена — колхи. Поэтому предшествующую культуру мы с полным основанием можем назвать протоколхской.

Археологические памятники Колхиды эпохи бронзы в целом представлены весьма разнообразно (Микеладзе Т.К., 1990, с. 16–31). Здесь есть поселения, могильники, клады, меднорудные разработки, мастерские. Однако не все этапы этого длительного двухтысячелетнего периода могут сегодня быть охарактеризованы столь разносторонне. Эпоха средней бронзы пока представлена главным образом поселениями, которые дают наиболее полную картину хозяйства и материальной культуры оставившего их общества, а также позволяют установить преемственность в развитии местных культур.

Колхидские поселения засвидетельствованы на искусственных холмах или под холмами, которые обычно хорошо различаются на рельефе Колхидской низменности. Они возвышаются над окружающей местностью (в зависимости от их последующего погружения) на 0,8-5-6 м. Холмы эти имеют двоякое происхождение: одни образовались в результате напластования слоев, отражающих последовательные этапы долгой и интенсивной жизни человека, другие (также искусственного происхождения) не имеют никакого отношения к поселениям, обнаруженным под этими холмами, и воздвигнуты после прекращения жизни на них. Примером первой группы служат поселения Анаклиа I (Диха Гудзуба I) на левом берегу р. Ингури, Наохваму вблизи станции Квалони, Зурга в районе устья р. Риони, Цкеми, Носири, Намчедури на территории курорта Кобулети, Патрикети вблизи Кутаиси, Курзия в с. Саелиаво.

Классическим примером поселений второй группы является холм Симагре и обнаруженное под ним поселение VI–V вв. до н. э. Как выяснилось, холм был сооружен после затухания жизни на поселении, при этом земля была добыта из другого поселения. В результате среди перемешанных в насыпи находок оказался материал более ранний, чем в верхнем слое основного памятника, расположенного под холмом (Микеладзе Т.К., 1978, с. 46, 98). Таким образом, хотя холмы второй группы не связаны непосредственно с перекрытыми ими поселениями, они, тем не менее, дают представление о характере заселения Колхиды, топографии колхидских поселений, а также о преемственной связи освоения земельных участков под поселения в течение многих столетий.

К холмам второй группы относится также холм над древним поселением Анаклиа II: его насыпь практически оказалась стерильной и была сооружена после прекращения жизни на древнем поселении. Вокруг холма на небольших глубинах были обнаружены следы поселения VI–V вв. до н. э. с деревянными постройками, местной и аттической чернофигурной керамикой, остатками сельскохозяйственных продуктов. Найденный в самых верхних, по-видимому, смытых слоях холма фрагмент чернофигурного сосуда, вероятно, указывает на сооружение холма именно в тот период, когда возникло поселение у его подножья.

Земляная насыпь этого холма сейчас имеет высоту 5 м, диаметр больше 40 м. Само поселение находилось на глубине 5 м, почти на уровне современной поверхности, которая в период жизни поселения должна была несколько возвышаться над окружающей заболоченной местностью. От основного поселения Анаклиа II (да и от других колхидских поселений с деревянными постройками) остались лишь нижняя часть деревянных помещений (Микеладзе Т.К., 1990, табл. I–II) и главным образом, керамика (табл. 16, 14–36). Следует полагать, что верхняя часть деревянных построек либо сгорела, либо была разобрана для переноса в другое место, как это делалось в Западной Грузии еще в недалеком прошлом.

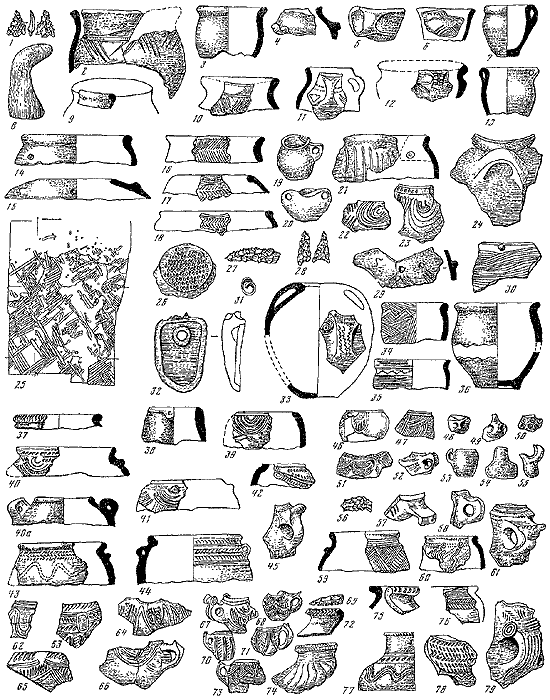

Таблица 16. Материалы из западногрузинских поселений. Составитель Т.К. Микеладзе.

1-13 — Испани; 14–36 — Анаклиа II; 37–15 — Цкеми; 46–55 — Носири; 56–61 — Саелиаве; 52–66 — Зурга; 67–79 — Наохваму.

1, 27, 28, 56, 69 — кремневые наконечники стрел и орудия; 8 — деревянная модель трубчато-обушного топора; 25 — деревянные настилы; 31 — серебряное височное кольцо; 32 — форма для отливки мотыги; 2-24, 26, 30, 33–53, 57–68, 71–79 — керамика; 54, 55 — камень.

Нижняя часть построек сооружалась следующим образом: первоначально тщательно утрамбовывалась суглинистая почва, на которой в отдельных случаях (например, Анаклиа II) укладывалась срубами кладка; затем кладка покрывалась слоем глины, иной раз довольно толстым, также тщательно утрамбовывалась, после чего на ней сооружались ячейки из срубной кладки, которые в свою очередь заполнялись глиной с примесями щепок, веток, органических остатков и др. Такая же картина наблюдается и на сравнительно позднем поселении Наохваму (Куфтин Б.А. 1950, с. 172). Часто эти ячейки оказывались между рядами вертикально вкопанных коротких (60–70 см) кругляков (Анаклиа II, Наохваму, Симагре); назначение последних пока трудно объяснимо, но сваями, по-видимому, их считать нельзя (Куфтин Б.А., 1950. С 172). Сконструированное таким образом прочное основание — платформа — покрывалась деревянным настилом, а местами плетенкой из веток; эти настилы служили полами срубных построек. На поселениях пока удалось проследить лишь самую нижнюю часть построек, состоявшую из срубных кладок в два-три ряда (табл. 16, 25).