В настоящее время накоплен уже определенный антропологический материал по куро-аракской культуре, но изучен он недостаточно, крайне ограниченно до сих пор количество измеренных черепов (Азизян Г., 1963; Гаджиев А.Г., 1965; Абдушелишвили М.Г., 1966; Алексеев В.П., 1974; 1989; Алексеев В.П., Мкртчян Р.А., 1989). Носители этой культуры, судя по черепам из погребений в Шенгавите и Беркабере (Армения), характеризуют один из местных вариантов южной ветви европеоидов с ярко выраженной долихокранией. Считается, что куро-аракские популяции сближаются с некоторыми южными и вместе с тем имеют большое сходство с популяциями ямной культуры. Отсюда предположение о том, что «самое разумное — рассматривать зону куро-аракской культуры как промежуточную между севером и югом, населенную группами смешанного происхождения» (Алексеев В.П., Мкртчян Р.А., 1989, с. 132).

Чрезвычайно сложной является проблема этнической интерпретации куро-аракской культуры. До сих пор остается нерешенным вопрос о том, на каком или каких языках говорили племена — носители этой культуры. Этот вопрос, можно сказать, был поставлен со времени выделения куро-аракской культуры, но особенно активно он рассматривается в последнее 25-летие.

Суммируя все вышесказанное по данной проблеме, можно отметить три основные точки зрения (Джапаридзе О.М., 1961; 1976; Мунчаев Р.М., 1961; 1975; Крупнов Е.И., 1964; Меликишвили Г.А., 1965; 1967; Дьяконов И.М., 1967; 1968; Гамкрелидзе Т.М., Иванов В.В., 1984; Старостин С.А., 1985; Николаев С.Л., 1985; Гаджиев М.Г., 1987а; и др.). Согласно одной из них, носители куро-аракской культуры — предки картвелов или иберо-кавказцев в целом, согласно другой, они были индоевропейцами. Третья точка зрения сводится к тому, что часть населения Кавказа в эпоху ранней бронзы говорила на кавказских языках, остальная — на хуррито-урартских. Отмечу еще и недавно высказанное предположение о том, что наряду с древнейшим местным населением и хуррито-урартами в формировании куро-аракской культуры приняли участие индоевропейцы, обитавшие в прикавказских степях (Алексеев В.П., Мкртчян Р.А., 1989, с. 133).

Рассматривая куро-аракскую культуру как крупное исторические явление, мы приходим к выводу, что носители ее достигли в своем развитии порога цивилизации и государственности, но не перешагнули его. Аналогичным образом сложился культурно-исторический процесс в III тысячелетии до н. э. в отличие от Месопотамии и долины Нила и в некоторых других регионах Старого Света: в Анатолии, на Балканах, в Эгее, на юге Средней Азии и в Иране. В этом как раз и проявилась одна из закономерностей общеисторического процесса, заключающаяся в неравномерности социально-исторического развития отдельных областей в древности.

Причины распада куро-аракской культурно-исторической общности остаются неясными до сих пор. Действительно, почему и как исчезла куро-аракская культура? Это вопрос, который волнует каждого исследователя древнейшей истории Кавказа. Отмечу лишь высказанную в литературе последнюю точку зрения по данному вопросу. Согласно ей, две основные причины привели к упадку рассматриваемую культуру. Это изменение климата и последовавшая за ним смена ландшафта, а также засоление почв на равнинах и участках интенсивного ирригационного земледелия (Арешян Г.Е., 1991, с. 81). Не будем обсуждать здесь эту и другие точки зрения, касающиеся судьбы куро-аракской культуры. Несомненно, это большой и сложный вопрос, требующий самостоятельного изучения с определением причин упадка многих других высокоразвитых культур Старого Света III тысячелетия до н. э.

Как видно из последующих разделов, в конце III — начале II тысячелетия до н. э. в Закавказье и на Северо-Восточном Кавказе складываются новые оригинальные культуры и дальнейшее развитие принимает здесь полилинейный характер.

Глава 2

История изучения памятников средней бронзы Южного Кавказа

(О.М. Джапаридзе, К.Х. Кушнарева, Т.К. Микеладзе)

В последней трети III тысячелетия до н. э. в жизни южнокавказских племен происходят значительные экономические и социальные изменения, вызванные прогрессом земледельческо-скотоводческого хозяйства, развитием различных отраслей ремесла, а также усилением этнокультурных контактов с передневосточным миром. Эти изменения привели к формированию новых культур, зародившихся на последнем этапе развития культур эпохи ранней бронзы; новые культуры, просуществовавшие примерно до середины II тысячелетия до н. э., характеризуют эпоху средней бронзы Южного Кавказа. Смена культур прослеживается на территории всего региона, однако в разных его частях они носят различный характер. На большей его части в эпоху средней бронзы господствуют близкие по облику, родственные культуры, тогда как культура западных районов носит совершенно иной характер. Таким образом, на Южном Кавказе в этот период четко намечаются две культурно-исторические провинции или области. Это объясняется, прежде всего, генезисом культур, сформировавшихся в определенных экологических и социально-экономических условиях; большую роль в их сложении играли также конкретные этнокультурные контакты их носителей.

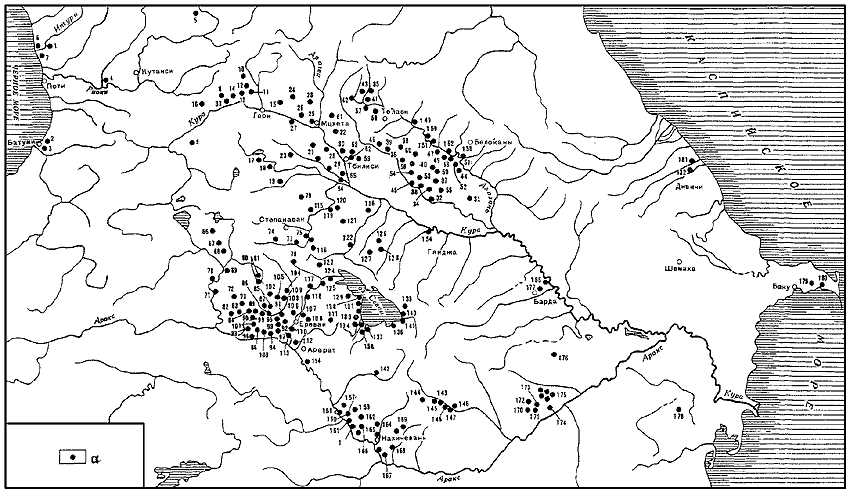

Памятники эпохи средней бронзы исследованы крайне неравномерно (карта 2); до сих пор большие территории остаются археологически не изученными. Десятки памятников, случайно обнаруженных при строительных или полевых работах, все еще не опубликованы, а, следовательно, недоступны для исследования; они в своем большинстве могут лишь фигурировать на археологической карте как пункты обнаружения. Спецификой изучения культур этого периода является и то обстоятельство, что до недавнего времени, за исключением, пожалуй, западного и в слабой мере восточного Закавказья, исследовались главным образом погребения. Лишь в последнее десятилетие усилия археологов устремились на выявление поселений, систематическое изучение которых является первейшей задачей будущего. Все это крайне ограничивает рамки исследований, тормозит решение таких крупных проблем, как установление генезиса и ведущих признаков различных культур и границ их распространения, выявление характера взаимоотношений этих культур между собой, их относительной и абсолютной хронологии; не полностью пока могут быть изучены формы хозяйства носителей этих культур, а также их этническая принадлежность.

Карта 2. Распространение южнокавказских памятников периода средней бронзы (конец III — середина II тысячелетия до н. э.). Составлена К.Х. Кушнаревой.

а — поселения: 1 — Анаклиа; 2 — Испани; 3 — Намчедури; 4 — Носири; 5 — Брили; 6 — Пичори; 7 — Эргети; 8 — Цагвли; 9 — Месхети; 10 — Квасатали; 11 — Нацаргора; 12 — Нули; 13 — Приневи; 14 — Авневи; 15 — Бошури; 16 — Банисхеви; 17 — Цалка; 18 — Триалети; 19 — Дманиси; 20 — Ашуранская долина; 21 — Ардасубани; 22 — Лило; 23 — Бедени; 24 — Гракали; 25 — Самтавро; 26 — Трелигореби; 27 — Метехи; 28 — Нареквави; 29 — Марнеули; 30 — Рустави; 31 — Лилича; 32 — Чачуна; 33 — Мцарецкали; 34 — Пурцецкали; 35 — Лапанкури; 36 — Акакиантхеви; 37 — Ткисбологора; 38 — Садуга; 39 — Мравалцкали (Удабно); 40 — Дзвели Анага; 41 — Швиндиани; 42 — Илто; 43 — Земо Алвани; 44 — Шираки; 45 — Магаро; 46 — Шавимицисвели; 47 — Наомарисгора; 48 — Рухигора; 49 — Мукребигора; 50 — Хашалгора; 51 — Неригора; 52 — Бумбологора; 53 — Акациеби; 54 — Самархеби; 55 — Бакурцихе; 56 — Асанурисгора; 57 — Кистаури; 58 — Сакобиано; 59 — Джандара; 60 — Цнори; 61 — Марткопи; 62 — Бериклдееби; 63 — Натахара; 64 — Бедени; 65 — Сиони; 66 — Амасиа; 67 — Кети; 68 — Мармашен; 69 — Карнут; 70 — Ленинакан; 71 — Ширакаван; 72 — Артик; 73 — Арич; 74 — Лори Берд; 75 — Одзун (Узунлар); 76 — Дзорагет; 77 — Качаган; 78 — Камакатар; 79 — Кировакан; 80 — Апаран; 81 — Джарджарис; 82 — Талин; 83 — Базмаберд; 84 — Аруч; 85 — Воскеваз; 86 — Верин Навер; 87 — Перси; 88 — Агавнатун; 89 — Шамирам; 90 — Цахкаладж (Агджакала); 91 — Ошакан; 92 — Айгешат; 93 — Мецамор; 94 — Зейва; 95 — Циацан (Грампа); 96 — Маисян; 97 — Хатунарх; 98 — Эчмиадзин; 99 — Ахтемир; 100 — Евджилар; 101 — Арагац; 102 — Мугни; 103 — Аштарак; 104 — Сеганасар; 105 — Сасуник; 106 — Кармир Берд (Тазакенд); 107 — Элар; 108 — Балаовит; 109 — Ереван (Цицернакаберд, Аванское шоссе, Муханнаттапа, завод автоагрегатов, завод очистительных сооружений, завод резино-технических изделий, Кирза, Чарбах, Химзавод); 110 — Норабац; 111 — Гарни; 112 — Двин; 113 — Джраовит; 114 — Айгеван; 115 — Акнер (Ворнак); 116 — Лорут; 117 — Солак; 118 — Карашамб; 119 — Ноемберян; 120 — Джуджеван; 121 — Джогаз; 122 — Иджеван; 123 — Дилижан; 124 — Севан-ГЭС; 125 — Лчашен; 126 — Берд; 127 — Навур; 128 — Кирги; 129 — Айриванк; 130 — Норадуз; 131 — Камо (Нор-Баязет); 132 — Кармир; 133 — Норагюх; 134 — Личк; 135 — Нижний Геташен; 136 — Цовинар; 137 — Мартуни; 138 — Золакар; 139 — Варденис (Басаргичар); 140 — Кара-ахпюр; 141 — Акунк; 142 — Малишка; 143 — Кошундаш; 144 — Ангехакот; 145 — Сисиан; 146 — Сюниберд; 147 — Ахлатян; 148 — Воротнаберд; 149 — Падарчел; 150 — Джумакенд; 151 — Салмандере; 152 — Дашюз; 153 — Кюдурлу; 154 — Гараджамирли; 155 — Борсунлу; 156 — Авейдаг; 157 — Шортепе; 158 — Огланкала; 159 — Азнабюрд; 160 — Шахтахты; 161 — Гяуркала; 162 — Кюльтепе II; 163 — Карабагляр; 164 — Кюльтепе 1,165 — Нахичевань; 166 — Кизыл Ванк (Кармир Ванк); 167 — Джульфа; 168 — Нахаджир; 169 — Арафса; 170 — Гюнештепе; 171 — Гаракепектепеси; 172 — Карабулаг; 173 — Узунтепе; 174 — Кюльтепе III; 175 — Мильская степь; 176 — Узерликтепе; 177 — Зурнабад; 178 — Аликемектепеси; 179 — Гобустан; 180 — Дюбенди; 181 — Сеидляр; 182 — Серкертепе.