Для второй группы характерны как ямные, так и безъямные курганы с огромными погребальными залами и обильным инвентарем (табл. 22, 2, 3, 5). Особенно богато представлена керамика — чернолощеные сосуды с удлиненным грушевидным корпусом и высокой шейкой, украшенные сложно-фигурным точечным орнаментом. На чернолощеной посуде резной и выпукло-вогнутый орнамент сосуществует с гребенчатым штампом. Появляется красноангобированная посуда с черной росписью, формирующаяся под влиянием соседних культур южной зоны Закавказья и светлоангобированная с бурой росписью, возникшая, очевидно, в результате переднеазиатских импульсов. Расписная керамика отражает разносторонние связи ее создателей. Кинжальные клинки, обнаруженные в триалетских, зуртакетских и сабитахчинских курганах, хорошо сопоставляются с оружием из Тепе-Гияна (XV в. до н. э.), Мегиддо (XX–XVI вв. до н. э.), Библоса (XXI–XIX вв. до н. э.). Ювелирные изделия, отличающиеся высоким мастерством исполнения, находят широкие аналогии в материалах Передней Азии и эгейского мира первой половины II тысячелетия до н. э. На основании этих данных и сопоставления материалов курганов второй группы с курганами следующей, третьей группы, она датируется XVIII–XVII вв. до н. э. (Джапаридзе О.М., 1969, с. 244).

В третью группу входят в основном ямные курганы (табл. 23, 1–4). В ней, как и во второй группе, преобладает чернолощеная посуда — «пифосы» и «гидрии» с яйцеобразным туловом, узкой шейкой и отогнутым венчиком. Появляются полусферические миски и сосуды с декорированными миниатюрными ушками. Преобладает лощеный и шишечный орнамент, реже — рельефный и точечно-гребенчатый; они часто сочетаются. Гравированные шевроны почти исчезают и заменяются расписными. В целом орнаментальные схемы на чернолощеной посуде, несколько видоизменяясь, представляют собой дальнейшее развитие орнаментов второй группы. Расписная посуда третьей группы отличается монохромностью (на красном фоне черная роспись) и единством стиля росписи (преобладают шевроны из волнистых линий — «схема воды»). Создается впечатление, что эта керамика отражает внешние связи меньше, чем расписная керамика второй группы. Этот тип расписной посуды сопровождается набором металлических изделий (втульчатые копья, длинные кинжалы, «рапиры»), находящих аналогии в памятниках сирийско-эгейского круга XIX–XV вв. до н. э. Эти сопоставления подтверждаются и по металлическим изделиям из погребения в Кировакане, относящегося к той же группе курганов. Дата этой группы — XVII–XV вв. до н. э. (Гогадзе Э.М., 1972, с. 101).

Проблема этнической принадлежности носителей ТК находится в стадии дискуссий. Ряд исследователей, акцентируя различия куро-аракской и триалетской культур допускает смену этнического состава Закавказья на рубеже III–II тысячелетий до н. э. Одни носителями ТК считают хеттские племена (Burney С., 1958, p. 178), другие, рассматривая территорию распространения ТК как периферийную область Митаннийского царства, включают их в круг хурритского этнокультурного мира (Меликишвили Г.А., 1965а; 1965б, с. 22). Вместе с тем при рассмотрении этой сложной проблемы нельзя не учитывать факта преемственности куро-аракской и триалетской культур, а это свидетельствует о том, что в период сложения этнической общности носителей ТК коренных смен в составе населения не происходило. В какой-то мере данный вывод подтверждает и палеоантропологический материал, показывающий общность древнейшего населения Кавказа. Согласно лингвистическим данным, в V тысячелетии до н. э. в кавказском регионе уже сложились основные группы кавказско-иберийской языковой семьи (Джапаридзе О.М., 1976, с. 289). В последующий период начинается процесс образования крупных племенных объединений — союзов родственных племен. По-видимому, в Центральном Закавказье в рассматриваемый период уже существовали крупные объединения собственно грузинских племен (Джапаридзе О.М., 1969, с. 235), тогда как со второй половины III тысячелетия до н. э. южнее проживали индоевропейские (лувийцы), хурритские и другие близкие им племена; возможно, это была родственная хуррито-урартская этническая группа этивцев (Дьяконов И.М., 1968, с. 181).

Глава 5

Памятники триалетской культуры на территории Южного Закавказья

(К.Х. Кушнарева)

Триалетская культура — один из феноменов бронзового века Кавказа — уже более четырех десятилетий привлекает внимание отечественных и зарубежных исследователей. Открытие Б.А. Куфтиным в конце 30-х годов в Триалети (Южная Грузия) серии «царских» или «княжеских» курганов, перекрывавших обставленные с варварским великолепием грандиозные грунтовые камеры и погребальные залы, явилось подлинной сенсацией (Куфтин Б.А., 1940; 1941). В дальнейшем богатые погребения исследуются как самим первооткрывателем (Куфтин Б.А., 1948), так и его последователями. В конце 50-х годов был, в частности, доследован курган того же ранга в г. Кировакане (Пиотровский Б.Б., 1949а, с. 46). Позднее курганы со сложными конструкциями и огромными наземными залами успешно раскапывались на соседнем с Цалкинским плато — Зуртакети (Джапаридзе О.М., 1969). Наконец, серия могильников того же уровня была изучена в Месхет-Джавахети (Джапаридзе О.М. и др., 1981; 1985). Эти схожие по облику опорные комплексы дали выразительные материалы для вычленения конкретных признаков культуры, условно названной триалетской (в дальнейшем — ТК), позволили поставить вопросы генезиса, хронологии, периодизации, а также многосторонних связей ее носителей; намечены были и основные границы распространения ТК в пределах Южной Грузии с проникновением в район верхнего течения р. Алазань и в предгорную зону Шида Картли. Однако открытые в южных и юго-восточных районах Закавказья многочисленные комплексы и случайные находки с признаками ТК при решении перечисленных проблем почти не привлекались; отсюда и границы распространения ТК ограничивались, по существу, территорией Грузии. Предпринятая же в свое время попытка выделения локальных вариантов ТК (Путуридзе М.Ш., 1983) не заполнила образовавшегося пробела, ибо для этого было необходимо учесть весь разрозненный по отдельным публикациям и музейным коллекциям материал. Именно такая работа была проделана нами в связи с подготовкой настоящего тома к изданию. Проработка всех доступных материалов по средней бронзе, хранившихся в республиканских и краеведческих музеях Закавказья, и сбор информации, опубликованной в республиканских изданиях, позволили наметить ареалы и время бытования нескольких родственных культур региона (Кушнарева К.Х., 1982; 1983; 1986). Среди проработанных нами материалов сразу же выделилась группа идентичных или близких по форме и стилю украшений крупных расписных и чернолощеных сосудов и глубоких округлых чаш или мисок, которые прекрасно сопоставлялись с «гидриями» и мисками таких хрестоматийных комплексов ТК, как курганы Триалети, Зуртакети, Кировакана, Месхети и др. Они обнаружены преимущественно на территории современной Армении и частично Азербайджана и происходят большей частью из доисследованных погребений либо, будучи найденными случайно, фиксируют лишь пункты обнаружения на археологической карте исследуемого периода (карта 2; табл. 27–29); одной из таких случайных находок может служить великолепно расписанная гидрия из с. Нижний Геташен (бассейн оз. Севан), свидетельствующая о существовании некогда на этом месте богатого погребения триалетского облика (табл. 30, 1). Среди доступных нам материалов оказалась также серия разнообразных металлических изделий; это бронзовое оружие, предметы заупокойного культа, ювелирные изделия (табл. 30, 1–4, 10, 15, 21–25).

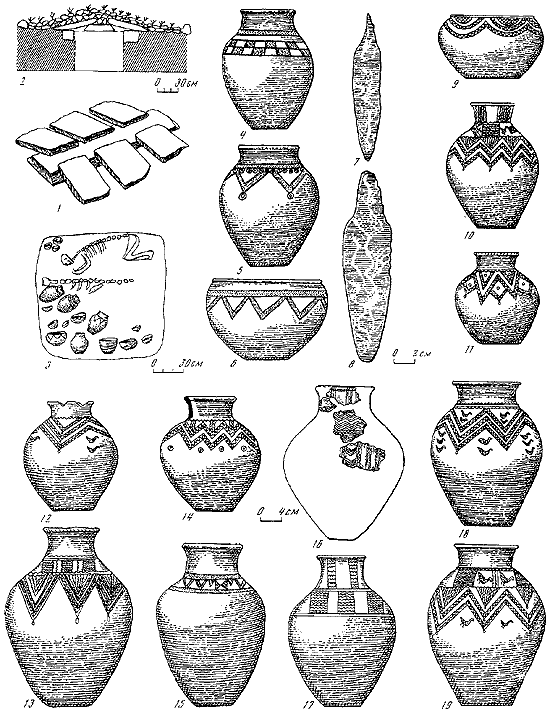

Таблица 27. Материалы из могильников на территории Армении. Составитель К.Х. Кушнарева.

1–8, 13 — Айгешат; 9-11 — Аруч; 12 — Камакатар; 14 — Сисиан; 15 — Агджакала; 16 — Ахлатян; 17 — Малый Паргет; 18, 19 — Кирги.