При нагонке охотник должен стараться быть все время недалеко от собаки, чтобы, как только гон смолкнет, помочь гончей выправить скол или снова поднять запавшего зверька. Никогда не следует быстро уходить с места скола и искать другого зайца. Надо обязательно постараться найти потерянный собакой след: именно в таких ситуациях у гончей отрабатываются основные рабочие качества — мастерство и вязкость. Когда с наступлением охотничьего сезона вы убьете из-под молодой гончей первого зайца, не нужно жадничать и тут же отбирать его у собаки, тем более ее ругать или бить за то, что она немного помяла добычу. Наоборот, дайте гончей хорошо потрепать зверька, потом скомандуйте «Брось!», «Стоять!», возьмите зайца и, отрезав у него «пазанки» (задние лапы до скакательного сустава), отдайте их собаке. Не следует наказывать даже в том случае, если она в отдалении от вас словила легкораненого зайца и успела его съесть.

Можно наганивать молодую гончую и со старой, опытной собакой. Но при этом необходимо, чтобы старая гончая не имела пороков (не скотинничала, не гнала лосей или кабанов, не облаивала белок и рябчиков, не была пустобрехом), а по паратости ног не уступала молодой собаке.

Нагонка двух гончих, или «смычка», производится аналогично нагонке одиночной гончей. Однако при подготовке смычки больше предъявляется требований к приездке, собаки должны быть хорошо подобраны по голосам, иметь «ровные» (одинаковой паратости) ноги.

Гончих нельзя оставлять одних в лесу. Каждый раз после окончания нагонки или охоты, собираясь идти домой, их вызывают из острова (леса) рогом и не уходят до тех пор, пока они не придут.

Следует отметить, что хорошей рабочей собакой гончая может стать только в том случае, когда хозяин систематически ее тренирует, постоянно бывает с ней в лесу. Если у вас нет для этого возможностей, лучше не заводите такую собаку.

Хотя подготовка к охоте молодой собаки любой породы всегда нелегка, наиболее сложной является натаска легавых, поскольку добиться от них полного послушания, правильного поиска и стойки требует большого труда и умения.

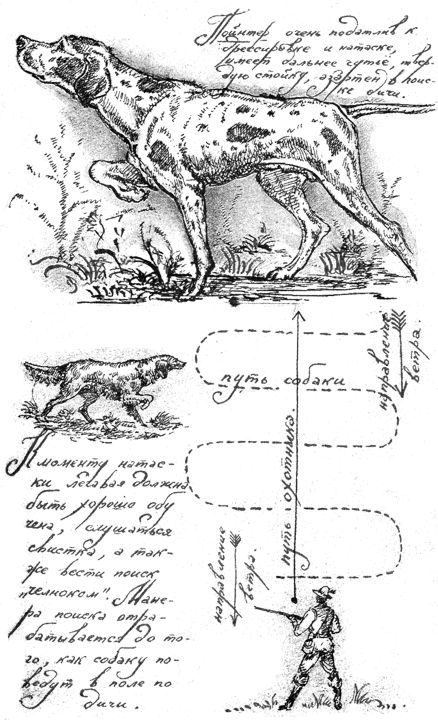

Легавую собаку натаскивают в возрасте от семи месяцев до двух лет. К моменту натаски она должна быть хорошо обучена и выполнять все элементарные команды первоначальной дрессировки: «Лежать!» (даун), «Нельзя!» (тубо), «Вперед!», слушаться свистка, а также вести поиск «челноком». Манера поиска отрабатывается до того, как собаку поведут в поле по дичи. Это делают на неширокой луговине, где нет дичи. Идя против ветра, охотник посылает собаку взмахом руки вправо и, когда она отойдет метров на пятьдесят, дает короткий свисток. Собака оглядывается, а охотник в это время должен махнуть рукой влево и сам пойти в этом направлении. После того как собака поравняется с охотником, следует еще взмах руки влево и подается команда «Вперед!». Как только собака пересечет линию движения охотника, он должен пойти против ветра и повторить все снова. В процессе отработки поиска «челноком» владельцу собаки нужно следить, чтобы она не проходила сзади. Если легавая пытается это сделать, надо отступить и пропустить ее впереди себя. Схема движения при отработке правильного поиска изображена на рисунке.

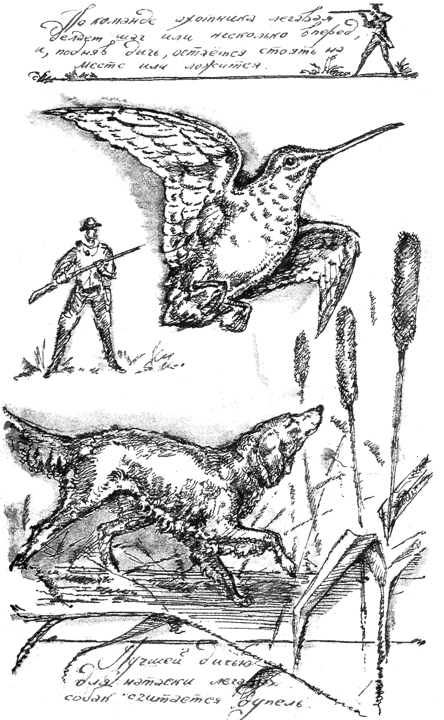

Натаску легавой по дичи ведут на ровных, открытых местах, где собака все время на глазах у охотника. Лучшей дичью для натаски считается дупель. В первый раз выходя в поле для знакомства собаки с дичью, владелец должен иметь при себе парфорсный (строгий) ошейник, плетку, свисток, чок-корду — веревку длиной 30 м и толщиной 6–10 мм, на одном конце которой имеется карабин, а на другом — петля для колышка, поводок. По пути к месту натаски собака следует «у ноги». Дойдя до места, легавую по команде «Вперед!» пускают в поиск. Поводок при этом не отстегивают, охотник тихонько идет за собакой. Как только легавая причуяла дичь, поводок освобождают и к ошейнику пристегивают чок-корду. Когда собака сделает стойку, чок-корду специальным колышком крепят к земле, но с таким расчетом, чтобы легавая могла пройти несколько метров вперед. Подольше подержав собаку на первой стойке, охотник командует «Лежать!», успокаивает ее и затем посылает вперед. После подъема дичи, чтобы успокоить своего питомца, его снова укладывают, поощряют лакомством и дают хорошо обнюхать то место, где поднялся дупель. Постепенно собака привыкнет и будет при взлете дичи ложиться сама.

Если собака, подняв дичь, кинется за ней, дают команду «Лежать!», а когда легавая не слушается, ее ударяют плеткой, укладывают и держат ее в таком положении минуты две. Затем собаку пускают в поиск и, если она снова после стойки бросится за поднятой дичью, заменяют обычный ошейник парфорсным. Урок повторяют неоднократно — до тех пор, пока собака не станет беспрекословно выполнять все команды. При обучении охотник должен следить, чтобы потяжка была плавная и осторожная, в противном случае применяют парфорс. Парфорс используют и тогда, когда собака на стойке не дожидается охотника и самостоятельно подает дичь, а также тогда, когда при взлете птицы собака самостоятельно не ложится.

К натаске легавой по боровой дичи приступают лишь после того, как она хорошо подготовлена к охоте на болотную дичь. Боровая дичь сильно горячит собаку, следить за ее работой в лесу трудно, а наличие сильно пахнущих набродов портит манеру легавой работать верхним чутьем. Самая главная задача тут — держать легавую по возможности все время в поле зрения, пресекать ее попытки бросаться за дичью. При натаске в лесу корду отстегивают лишь тогда, когда собака хорошо поработала. По тетереву легавую натаскивают в достаточно открытых, хорошо просматриваемых местах — на опушках, рединах, моховых болотах. Натаскав собаку по боровой дичи, обычно возвращаются в поле, чтобы отработать подпорченный в лесу поиск «челноком».

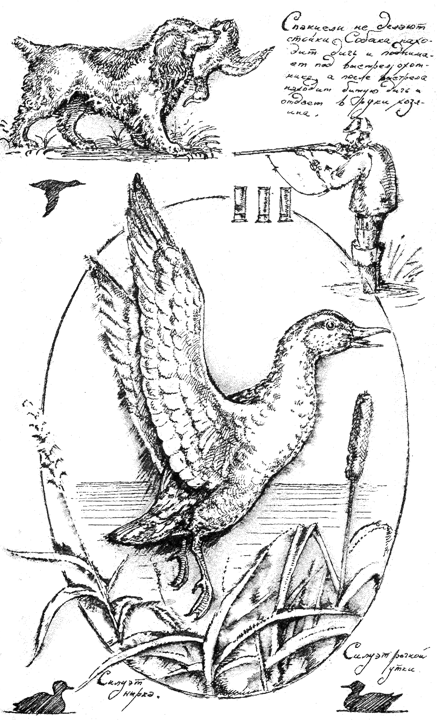

Дрессировка и натаска спаниелей по пернатой дичи имеет ряд особенностей. Комнатную дрессировку щенков этой породы начинают очень рано, с месячного возраста. Отрабатываются навыки подавать брошенную вещь, находить и приносить спрятанные предметы. Четырехмесячного щенка уже приучают к воде, учат отыскивать и возвращать брошенные в воду предметы, затем — поиску «челноком». К полевой подготовке по дичи приступают не ранее 5-месячного возраста и только после освоения приемов общей и предварительной дрессировки. Натаску спаниелей тоже лучше всего начинать с дупеля. Очень важно воспитать привычку к остановке во время потяжки, когда собака причуивает дичь, изменяет направление своего движения и энергично повиливает обрубком хвоста. Тут и дается команда «Лечь!» или «Стой!». Этот прием позволяет задержать собаку перед броском на дичь, чтобы охотник успел подойти ближе к месту подъема птицы и изготовиться к стрельбе.

Натаска по водоплавающей дичи сводится к приучению молодой собаки обыскивать впереди хозяина все крепкие места, где могут затаиться утки, поднимать их на крыло, находить и подавать добычу. Очень важно, чтобы спаниель умел не только плавать, но и нырять, что крайне необходимо при ловле упавшего в воду подранка. Все это делает спаниеля незаменимым помощником при охоте на водоплавающих.

Норные собаки отличаются настолько сильным врожденным охотничьим инстинктом, что некоторые из них принимаются хорошо работать по лисице или енотовидной собаке уже после нескольких выходов на естественные норы. Однако в большинстве случаев все-таки требуется предварительная подготовка к их тяжелому ремеслу. Сначала молодую собаку (с 4-месячного возраста) приучают к искусственной норе. Придерживая собаку у отверстия, дают ей понюхать кусочек мяса, который затем бросают внутрь норы — раз от раза все дальше и дальше. После нескольких уроков щенок будет спокойно идти за лакомством в любую часть норы. Возможен и другой способ обучения: щенка помещают в ящик с выдвижной стенкой, приставляют ящик к входному отверстию норы, извлекают задвижку, а потом открывают ближайшую крышку норного коридора. Увидев свет, щенок пойдет на него сам, а если этого не случится, надо поманить собаку через открытую крышку. Когда собака хорошо освоит искусственную нору, приступают к притравке: сначала на поверхности земли — по специально сделанному чучелу лисицы или енота, потом в норе (по нему же), наконец — по живому зверю. Тут важно добиться, чтобы собака активно облаивала находящуюся в норе добычу.