В пореформенной России рост мелких промыслов, выражающий собой начальные шаги развития капитализма, проявлялся и проявляется двояко: во-1-х, в переселении мелких промышленников и ремесленников из центральных, давно заселенных и в экономическом отношении наиболее развитых губерний на. окраины; во-2-х, в образовании новых мелких промыслов и расширении существовавших раньше промыслов в местном населении.

Первый из этих процессов составляет одно из проявлений той колонизации окраин, на которую мы уже указывали выше (гл. IV, § II). Крестьянин-промышленник в губерниях Нижегородской, Владимирской, Тверской, Калужской и т. п., чувствуя усиление конкуренции вместе с ростом населения и угрожающий мелкому производству рост капиталистической мануфактуры и фабрики, уходит на юг, где «мастеровых» людей еще мало, заработки высоки, а жизнь дешева. На новом месте основывалось мелкое заведение, которое полагало начало новому крестьянскому промыслу, распространявшемуся затем в данном селении и по его окрестностям. Центральные местности страны, обладающие вековой промышленной культурой, помогали таким образом развитию такой же культуры в начинающих заселяться, новых частях страны. Капиталистические отношения (свойственные, как увидим ниже, и мелким крестьянским промыслам) переносились таким образом на всю страну[308].

Переходим к тем фактам, которые выражают второй из указанных выше процессов. Заметим предварительно, что, констатируя рост мелких крестьянских заведений и промыслов, мы пока не касаемся вопроса об экономической организации их: из дальнейшего будет видно, что эти промыслы либо ведут к образованию капиталистической простой кооперации и торгового капитала, либо представляют из себя составную часть капиталистической мануфактуры.

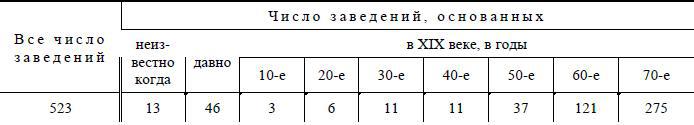

Скорняжный промысел в Арзамасском уезде Нижегородской губернии зародился в гор. Арзамасе и затем постепенно переходил в пригородные селения, охватывая все больший и больший район. Сначала в селах было мало скорняков, и у них было помногу наемных рабочих; работники были дешевы, ибо шли внаймы, чтобы учиться. Научившись, они расходились и открывали свои мелкие заведения, – подготовляя таким образом более широкую почву для господства капитала, который подчиняет себе в настоящее время большую часть промышленников[309].Заметим вообще, что это обилие наемных рабочих в первых заведениях возникающего промысла и последующее превращение этих наемных рабочих в мелких хозяйчиков есть явление самое распространенное, имеющее характер общего правила[310]. Очевидно, было бы глубокой ошибкой делать отсюда тот вывод, что «вопреки разным историческим соображениям… не крупные предприятия поглощают мелкие, а мелкие вырастают из крупных»[311]. Крупные размеры первых заведений вовсе не выражают никакой концентрации промысла; они объясняются единичным характером этих заведений и стремлением окрестных крестьян поучиться в этих мастерских выгодному промыслу. Что касается до процесса распространения крестьянских промыслов из их старых центров в окрестные селения, то этот процесс наблюдается в очень многих случаях. Так, напр., в пореформенную эпоху развивались (и по числу охваченных промыслом селений и по числу промышленников и по сумме производства) следующие выдающиеся по своему значению промыслы: павловский сталеслесарный, кожевенно-сапожный села Кимры, вязание обуви в г. Арзамасе и в окрестностях{82}, металлоиздельный промысел села Бурмакина, шапочный промысел села Молвитина и его района, стекольный, шляпный, кружевной промыслы Московской губернии, ювелирный промысел Красносельского района и т. д.[312] Автор статьи о кустарных промыслах в 7-ми волостях Тульского уезда констатирует как общее явление «увеличение числа ремесленников после крестьянской реформы», «появление кустарей и ремесленников в таких местностях, где их в дореформенное время не было»[313]. Соответствующий отзыв делают и московские статистики[314]. Мы можем подкрепить этот отзыв статистическими данными о времени возникновения 523-х кустарных заведений в 10 промыслах Московской губернии[315].

Точно так же и пермская кустарная перепись обнаружила (по данным о времени возникновения 8884 мелких ремесленных и кустарных заведений), что пореформенная эпоха характеризуется особенно быстрым ростом мелких промыслов. Интересно взглянуть поближе на этот процесс возникновения новых промыслов. Производство шерстяных и полушелковых материй во Владимирской губ. возникло недавно, в 1861 г. Сначала это производство было отхожим промыслом, а затем появляются и в деревнях «мастерки», раздающие пряжу. Один из первых «фабрикантов» одно время торговал крупами, скупая их в Тамбовских и Саратовских «степях». С проведением железных дорог цены на хлеб сравнялись, хлебная торговля концентрировалась в руках миллионеров, и наш торговец решил употребить свой капитал на промышленное ткацкое предприятие; он поступил на фабрику, ознакомился с делом и превратился в «мастерка»[316]. Таким образом, образование нового «промысла» в данной местности было вызвано тем, что общее экономическое развитие страны вытесняло капитал из торговли и направляло его к промышленности[317]. Исследователь приведенного нами в пример промысла указывает, что описанный им случай далеко не единичный: крестьяне, жившие отхожими промыслами, «были пионерами всевозможных промыслов, несли свои технические познания в родную деревню, увлекали за собой в отход новые рабочие силы, а богатых мужиков разжигали своими рассказами о баснословных барышах, какие промысел доставляет светелочнику и мастерку. Богатый мужик, который клал деньги в кубышку или занимался хлебной торговлей, внимал этим рассказам и пускался в промышленные предприятия» (ibidem). Сапожный и валяльный промыслы в Александровском уезде Владимирской губернии возникали в некоторых местах таким образом: хозяева миткальных светелок или мелких раздаточных контор, видя упадок ручного ткачества, заводили мастерские другого производства, нанимая иногда мастеров для ознакомления с делом и обучения ему детей[318]. По мере того, как крупная промышленность вытесняет мелкий капитал из одного производства, – этот капитал направляется в другие производства, давая им толчок развития в том же направлении.

Те общие условия пореформенной эпохи, которые вызывали развитие в деревне мелких промыслов, чрезвычайно рельефно охарактеризованы исследователями московских промыслов. «С одной стороны, за это время условия крестьянского быта значительно ухудшились, – читаем мы в описании кружевного промысла, – а, с другой стороны, потребности населения – той части его, которая находится в более благоприятных условиях, – значительно возросли»[319]. И автор констатирует, по данным о взятой им области, увеличение числа безлошадных и не занимающихся хлебопашеством, наряду с увеличением числа многолошадных крестьян и общего количества скота у крестьян. Таким образом, с одной стороны, увеличилось число лиц, нуждающихся в «стороннем заработке», ищущих промысловой работы, – с другой стороны, меньшинство зажиточных семей богатело, составляло «сбережения», получало «возможность принанять одного рабочего, другого или раздавать работу по домам бедным крестьянам». «Здесь мы, конечно, – поясняет автор, – не касаемся тех случаев, когда из среды таких семей развиваются личности, известные под названием кулаков, мироедов, а рассматриваем лишь самые обыкновенные явления в среде крестьянского населения».