Совершенно аналогичными оказываются отношения между группами крестьян и по Николаевскому уезду (цит. сборник, с. 826 и ел. Исключаем проживающих на стороне и безземельных). Так, например, 7,4 % дворов богачей (с 10 и более штук рабочего скота), имея 13,7 % населения, сосредоточивают 27,6 % всего скота и 42,6 % аренды, тогда как 29 % дворов бедноты (безлошадных и однолошадных), при 19,7 % населения, имеют лишь 7,2 % скота и 3 % аренды. К сожалению, таблицы по Николаевскому уезду, повторяем, чересчур кратки. Чтобы покончить с Самарской губернией, приводим следующую в высшей степени поучительную характеристику положения крестьянства из «Сводного сборника» по Самарской губернии:

«…Естественный прирост населения, усиливаемый еще иммиграцией малоземельных крестьян из западных губерний, в связи с появлением на поприще сельскохозяйственного производства спекуляторов-торговцев землей с целью наживы, с каждым годом все усложняли формы найма земли, повышали ее ценность, сделали землю товаром, так скоро и сильно обогатившим одних и разорившим много других. Как на иллюстрацию к последнему, укажем на размеры запашек некоторых южных купеческих и крестьянских хозяйств, в которых запашки в 3–6 тысяч десятин не редкость, а некоторые практикуют посевы и до 8–10–15 тысяч десятин, при аренде нескольких десятков тысяч казенной земли.

Земледельческий (сельский) пролетариат в Самарской губернии в значительной степени обязан своим существованием и ростом последнему времени, с его возрастающим производством зерна на продажу, повышением арендных цен, с распашкой целинных и выгонных земель, расчисткой леса и тому подобными явлениями. Безземельных дворов по всей губернии насчитывается всего 21 624, тогда как бесхозяйных 33 772 (из числа надельных), а безлошадных и однолошадных вместе 110 604 семьи с 600 тыс. душами обоего пола, считая по 5 душ с дробью на семью. Мы осмеливаемся считать и их за пролетариат, хотя они юридически и располагают той или другой долей из общинного участка земли; фактически, это – поденщики, пахари, пастухи, жнецы и тому подобные рабочие в крупных хозяйствах, засевающие на своей надельной земле 1/2—1 десятину для прокормления остающейся дома семьи» (стр. 57–58).

Итак, исследователи признают пролетариатом не только безлошадных, но и однолошадных крестьян. Отмечаем этот важный вывод, вполне согласный с выводом г. Постникова (и с данными групповых таблиц) и указывающий настоящее общественно-хозяйственное значение низшей группы крестьянства.

III. Земско-статистические данные по Саратовской губернии

Переходим теперь к средней черноземной полосе, к губернии Саратовской. Берем Камышинский уезд – единственный, по которому дана достаточно полная группировка крестьян по рабочему скоту[56].

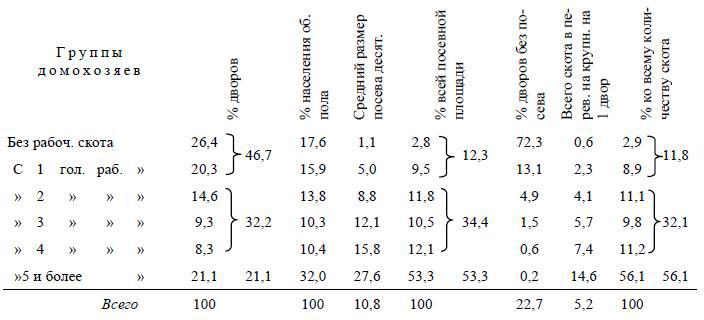

Вот данные о всем уезде (40 157 дворов, 263 135 дуга об. пола. Десятин посева 435 945, т. е. по 10,8 десятины на средний двор):

Таким образом, мы видим здесь опять концентрацию посевов в руках крупных посевщиков: зажиточное крестьянство, составляющее лишь пятую часть дворов (и около трети населения)[57], держит в своих руках более половины всего посева (53,3 %), причем размер посева ясно указывает на коммерческий характер его: 27,6 дес. в среднем на двор. У зажиточного крестьянства приходится также значительное количество скота на двор: 14,6 голов (в переводе на крупный, т. е. считая 10 шт. мелкого за одну крупную), и из всего количества крестьянского скота в уезде почти 3/5 (56 %) сосредоточено в руках крестьянской буржуазии. На противоположном полюсе деревни мы видим противоположное явление: полную обделенность низшей группы, сельского пролетариата, который составляет в нашем примере немного менее 1/2 дворов (около 1/3 населения), получая, однако, из общей доли посева лишь 1/8-ю, а из всего количества скота и того меньше (11,8 %). Это уже по преимуществу батраки, поденщики и промышленные рабочие с наделом.

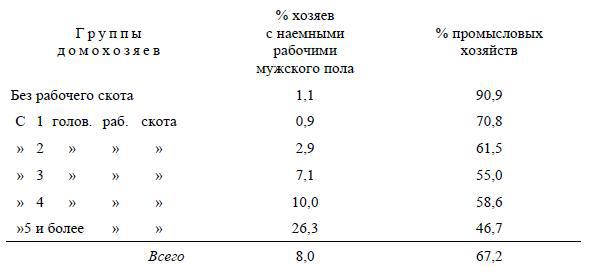

Рядом с концентрацией посевов и возрастанием торгового характера земледелия идет превращение его в капиталистическое. Мы видим знакомое уже явление: продажу рабочей силы в низших группах и покупку ее в высших.

Здесь необходимо важное разъяснение. Уже П. Н. Скворцов заметил совершенно справедливо в одной из своих статей, что в земской статистике придается непомерно «широкое» значение термину «промысел» (или «заработки»). В самом деле, к «промыслам» относят все и всяческие занятия крестьян вне надела; и фабриканты и рабочие, и владельцы мельниц, бахчей и поденщики, батраки; и скупщики, торговцы и чернорабочие; и лесопромышленники и лесорубы; и подрядчики и строительные рабочие; и представители свободных профессий, служащие и нищие и т. д. – все это «промышленники»! Это дикое словоупотребление есть переживание того традиционного – мы справе даже сказать: официального – воззрения, по которому «надел» есть «настоящее», «естественное» занятие мужика, а все остальные занятия относятся безразлично к «сторонним» промыслам. При крепостном праве такое словоупотребление имело raison d'etre[58], но теперь это – вопиющий анахронизм. Подобная терминология держится у нас отчасти и потому, что она замечательно гармонирует с фикцией о «среднем» крестьянстве и прямо исключает возможность изучать разложение крестьянства (особенно в тех местностях, где «сторонние» занятия крестьян обильны и разнообразны. Напомним, что Камышинский уезд является выдающимся центром сарпиночного промысла). Обработка[59] подворных сведений о крестьянском хозяйство будет неудовлетворительной, пока «промыслы» крестьян не будут распределяемы по их экономическим типам, пока среди «промышленников» не будут отделяться хозяева от наемных рабочих. Это – минимальное количество экономических типов, без разграничения которых экономическая статистика не может быть признана удовлетворительной. Желательна, разумеется, более подробная группировка, например: хозяева с наемными рабочими – хозяева без наемных рабочих – торговцы, скупщики, лавочники и пр. – ремесленники в смысле работающих на потребителя промышленников и т. д.

Возвращаясь к нашей табличке, заметим, что мы имели все же известное право отнести «промыслы» на счет продажи рабочей силы, ибо наемные рабочие преобладают обыкновенно среди крестьянских «промышленников». Если бы можно было выделить из последних одних наемных рабочих, то мы получили бы, конечно, несравненно меньший процент «промышленников» в высших группах.

Что касается данных о наемных рабочих, то мы должны отметить здесь полную ошибочность мнения г. Харизоменова, будто «краткосрочный наем [рабочих] на жнитво, покос и поденщину, составляя слишком распространенное явление, не может служить характерным признаком силы или слабости хозяйства» (стр. 46 «Введения» к «Своду»). И теоретические соображения, и пример Западной Европы, и русские данные (о них ниже) заставляют, напротив, видеть в найме поденных рабочих весьма характерный признак сельской буржуазии.

Наконец, относительно аренды данные показывают и здесь тот же захват ее крестьянской буржуазией. Заметим, что в комбинационных таблицах саратовских статистиков не дано число хозяев, арендующих землю и сдающих ее, а только количества арендованной и сданной[60] земли; нам придется поэтому определять величину аренды и сдачи на наличный, а не на арендующий двор.