Итак, капиталистическое хозяйство не могло сразу возникнуть, барщинное хозяйство не могло сразу исчезнуть. Единственно возможной системой хозяйства была, следовательно, переходная система, система, соединявшая в себе черты и барщинной и капиталистической системы. И действительно, пореформенный строй хозяйства помещиков характеризуется именно этими чертами. При всем бесконечном разнообразии форм, свойственном переходной эпохе, экономическая организация современного помещичьего хозяйства сводится к двум основным системам в самых различных сочетаниях, именно к системе отработочной[132] и капиталистической. Первая состоит в обработке земли инвентарем окрестных крестьян, причем форма платы не изменяет сущности этой системы (будет ли это плата деньгами, как при издельном найме, или плата продуктом, как при испольщине, или плата землей или угодьями, как при отработках в узком смысле слова). Это – прямое переживание барщинного хозяйства[133], и данная выше экономическая характеристика последнего приложима к отработочной системе почти целиком (единственное исключение то, что при одной из форм отработочной системы отпадает одно из условий барщинного хозяйства: именно при издельном найме вместо натуральной оплаты труда мы видим денежную). Капиталистическая система состоит в найме рабочих (годовых, сроковых, поденных и пр.), обрабатывающих землю инвентарем владельца. Названные системы переплетаются в действительности самым разнообразным и причудливым образом: в массе помещичьих имений соединяются обо системы, применяемые по отношению к различным хозяйственным работам[134]. Вполне естественно, что соединение столь разнородных и даже противоположных систем хозяйства ведет в действительной жизни к целому ряду самых глубоких и сложных конфликтов и противоречий, что под давлением этих противоречий целый ряд хозяев терпит крушение и т. д. Все это – явления, свойственные всякой переходной эпохе.

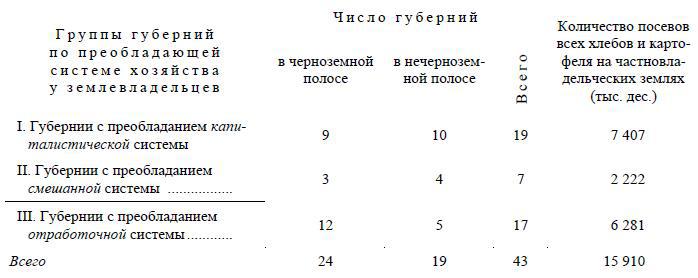

Если мы зададимся вопросом о сравнительной распространенности обеих систем, то придется сказать прежде всего, что точных статистических данных по этому вопросу пет, да и вряд ли бы они могли быть собраны: для этого потребовался бы учет не только всех имений, но и всех хозяйственных операции во всех имениях. Данные имеются лишь приблизительные, в виде общей характеристики отдельных местностей по преобладанию той или другой системы. В сводном виде по отношению ко всей России такого рода данные приведены в вышецитированном издании д-та земледелия: «Вольнонаемный труд и т. д.». Г-н Анненский составил па основании этих данных очень наглядную картограмму, показывающую распространенность обоих систем («Влияние урожаев и т. д.»{65}, I, 170). Сопоставляем эти данные в виде таблички, дополняя се сведениями о размерах посева на частновладельческих землях в 1883–1887 гг. (по «Статистике Российской империи». IV. Средний урожай в Евр. России в пятилетие 1883–1887 гг. СПБ. 1888)[135].

Сводка о распространении в России разных систем хозяйства, составленная В. И. Лениным на странице 170 сборника «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства», том I, СПБ. 1897.

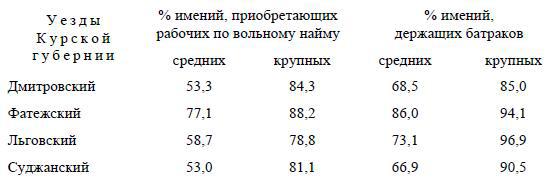

Итак, если в чисто русских губерниях преобладают отработки, то вообще по Евр. России капиталистическая система помещичьего хозяйства должна быть признана в настоящее время преобладающей. При этом наша таблица выражает это преобладание далеко не полно, ибо в I группе губерний есть такие, в которых отработки совершенно не применяются (прибалтийские, например), тогда как в III группе нет ни одной губернии, вероятно, даже ни одного ведущего свое хозяйство имения, в котором бы не применялась хотя отчасти капиталистическая система. Вот иллюстрация этого на основании данных земской статистики (Распопин, «Частновладельческое хозяйство в России по земским статистическим данным». «Юридический Вестник», 1887 г., №№ 11–12. № 12, стр. 634):

Наконец, необходимо заметить, что иногда отработочная система переходит в капиталистическую и настолько сливается с нею, что становится почти невозможным отделить одну от другой и различить их. Например, крестьянин снимает клочок земли, обязываясь отработать за него определенное число дней (явление, как известно, самое распространенное. См. примеры в следующем параграфе). Как провести тут разницу между таким «крестьянином» и тем западноевропейским или остзейским «батраком», который получает клочок земли с обязательством работать определенное число дней? Жизнь создает такие формы, которые соединяют противоположные по своим основным чертам системы хозяйства с замечательной постепенностью. Становится невозможным сказать, где кончаются «отработки» и где начинается «капитализм».

Установивши таким образом тот основной факт, что все разнообразие форм современного помещичьего хозяйства сводится к двум системам, отработочной и капиталистической, в различных сочетаниях, – мы перейдем теперь к экономической характеристике обеих систем и посмотрим, какая из этих систем оттесняет другую под влиянием всего хода экономической эволюции.

III. Характеристика отработочной системы

Виды отработков, как уже было замечено выше, чрезвычайно разнообразны. Иногда крестьяне за деньги нанимаются обрабатывать своим инвентарем владельческие земли – так называемые «издельный наем», «подесятинные заработки»[136], обработка «кругов»[137] {66} (т. е. одной десятины ярового и одной десятины озимого) и т. п. Иногда крестьяне берут в долг хлеб или деньги, обязываясь отработать либо весь долг, либо проценты по долгу[138]. При этой форме особенно явственно выступает черта, свойственная отработочной системе вообще, именно кабальный, ростовщический характер подобного найма на работу. Иногда крестьяне работают «за потравы» (т. о. обязываются отработать установленный законом штраф за потраву), работают просто «из чести» (ср. Энгельгардт, 1. с., стр. 56), —т. е. даром, за одно угощение, чтобы не лишиться других «заработков» от землевладельца. Наконец, очень распространены отработки за землю, либо в форме испольщины, либо в прямой форме работы за сданную крестьянам землю, угодья и прочее.

Очень часто при этом плата за арендуемую землю принимает самые разнообразные формы, которые иногда даже соединяются вместе, так что рядом с денежной платой фигурирует и плата продуктом и «отработки». Вот парочка примеров: за каждую десятину обработать 11/2 дес. + 10 яиц + 1 курица + 1 женский рабочий день; за 43 дес. ярового по 12 руб., и 51 дес. озимого по 16 руб. деньгами + обмолотить столько-то копен овса, 7 копен гречи и 20 копен ржи + на арендуемой земле унавозить навозом со своих скотных дворов не менее 5 десятин по 300 возов на десятину (Карышев, «Аренды», стр. 348). Здесь даже крестьянский навоз превращается в составную часть частновладельческого хозяйства! На распространенность и разнообразие отработков показывает уже обилие терминов для них: отработки, отбучи, отбутки, барщина, басаринка, пособка, паньщина, поступок, выемка и проч. (ibid., 342). Иногда крестьянин обязывается при этом работать, «что прикажет владелец» (ibid., 346), обязывается вообще «послухать», «слухать» его, «пособлять» ему. Отработки «обнимают собой весь цикл работ деревенского обихода. Посредством отработков производятся все сельскохозяйственные операции по обработке полей и уборке хлеба и сена, запасаются дровами, перевозят грузы» (346–347), чинят крыши и трубы (354, 348), обязываются доставлять кур и яйца (ibid.). Исследователь Гдовского уезда С.-Петербургской губернии справедливо говорит, что встречающиеся виды отработков носят «прежний дореформенный барщинный характер» (349)[139].