II. Рост торгово-промышленного населения

Мы уже говорили выше о том, что рост индустриального населения на счет земледельческого есть явление, необходимое во всяком капиталистическом обществе. Каким образом совершается последовательно отделение промышленности от земледелия, это тоже было рассмотрено, и теперь остается лишь подвести итоги по данному вопросу.

1) Рост городов

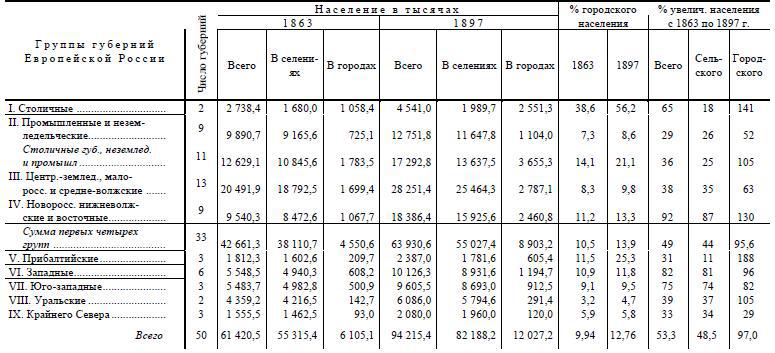

Самым наглядным выражением рассматриваемого процесса является рост городов. Вот данные об этом росте в Европейской России (50 губерний) в пореформенную эпоху[690]:

Итак, процент городского населения постоянно возрастает, т. е. происходит отвлечение населения от земледелия к торгово-промышленным занятиям[691]. Города растут вдвое быстрее, чем остальное население: с 1863 по 1897 г. все население увеличилось на 53,3 %, сельское на 48,5, а городское на 97,0 %. За 11 лет (1885–1897) «минимальный прилив сельского населения в города» был определен г. В. Михайловским в 21/2 млн. человек[692], т. е. более чем по 200 тысяч человек в год.

Население городов, представляющих из себя крупные индустриальные и торговые центры, растет гораздо быстрее, чем население городов вообще. Число городов, имеющих 50 и более тысяч жителей, более чем утроилось с 1863 по 1897 г. (13 и 44). В 1863 г. из всего числа горожан лишь около 27 % (1,7 млн. из 6,1) было сосредоточено в таких крупных центрах; в 1885 г. около 41 % (4,1 млн. из 9,9)[693], а в 1897 г. уже более половины, около 53 % (6,4 млн. из 12 млн.). Таким образом, если в 60-х годах характер городского населения определялся преимущественно населением не очень больших городов, то в 1890-х годах крупные города достигли полного перевеса. Население 14 городов, которые были самыми крупными в 1863 г., возросло с 1,7 млн. жителей до 4,3 млн., т. е. на 153 %, тогда как все городское население увеличилось лишь на 97 %. Следовательно, громадный рост крупных индустриальных центров и образование целого ряда новых центров есть один из характернейших симптомов пореформенной эпохи.

2) Значение внутренней колонизации

Как мы уже указали выше (гл. I, § II)[694], теория выводит закон роста индустриального населения на счет земледельческого из того обстоятельства, что в промышленности переменный капитал абсолютно возрастает (рост переменного капитала означает рост числа промышленных рабочих и рост всего торгово-промышленного населения), а в земледелии «переменный капитал, требуемый для обработки данного участка земли, абсолютно уменьшается». «Следовательно, – добавляет Маркс, – возрастание переменного капитала в земледелии возможно лишь тогда, когда подвергается обработке новая земля, а это опять-таки предполагает еще большее возрастание неземледельческого населения»{106}. Отсюда ясно, что явление роста индустриального населения можно наблюдать в чистом виде лишь тогда, когда мы имеем перед собой территорию, уже заселенную, в которой все земли уже заняты. Населению такой территории, выталкиваемому капитализмом из земледелия, нет другого выхода, как эмигрировать либо в промышленные центры, либо в другие страны. Но дело существенно изменяется, если мы имеем перед собой территорию, в которой еще не все земли заняты, которая еще не вся заселена. Население такой территории, выталкиваемое из земледелия в заселенном районе, может перейти в незаселенные части территории и взяться за «обработку новой земли». Получится рост земледельческого населения, и этот рост может идти (в течение известного времени) не менее, если не более, быстро, чем рост индустриального населения. В этом случае мы имеем перед собой два различных процесса: 1) развитие капитализма в старой, заселенной стране или части страны;

2) развитие капитализма на «новой земле». Первый процесс выражает дальнейшее развитие сложившихся капиталистических отношений; второй – образование новых капиталистических отношений на новой территории. Первый процесс означает развитие капитализма вглубь, второй – вширь. Очевидно, что смешение этих процессов неизбежно должно вести к ошибочному представлению о том процессе, который отвлекает население от земледелия к торгово-промышленным занятиям.

Группировка городов Европейской России, сделанная В. И. Лениным по данным переписи населения 1897 г.

Пореформенная Россия показывает нам именно одновременное проявление обоих процессов. В начале пореформенной эпохи в 60-х годах южные и восточные окраины Европейской России были в значительной степени незаселенной территорией, на которую направлялся громадный приток переселенцев из центральной земледельческой России. Это образование нового земледельческого населения на новых землях и затемняло до известной степени идущее параллельно с этим отвлечение населения от земледелия к промышленности. Чтобы наглядно представить описываемую особенность России по данным о городском населении, необходимо разбить 50 губерний Европейской России на отдельные группы. Приводим данные о городском населении в 9-ти районах Европейской России в 1863 и в 1897 гг. [см. таблицу на стр. 565. Ред.].

Губернии, вошедшие в группы: I) СПБ. И Моск.; II) Владим., Калуж., Костр., Нижегор., Новгор., Псков., Смол., Твер. И Яросл., III) Воронеж., Казанск., Курская, Орловск., Пензенск., Полтавск., Рязанск., Сарат., Симб., Тамбовск., Тульск., Харьк. И Черниг.; IV) Астрахан., Бессараб., Донск., Екатерин., Оренб., Самарск., Тарв., Херс. И Уфимская; V) Курл., Лифл. И Эстл.; VI) Виленск., Витебск., Гродн., Ковен., Минск. И Могил.; VII) Волынск., Подольск. И Киевск.; VIII) Вятская и Пермская; IX) Арханг., Вологодская и Олонецкая.

По интересующему нас вопросу наибольшее значение имеют данные о трех районах: 1) неземледельческо-промышленный (11 губерний первых двух групп, в том числе 2 столичные)[695]. Это район, из которого эмиграция в другие районы была очень слабая. 2) Центральный земледельческий (13 губерний – 3-ья группа). Из этого района эмиграция была очень сильна, отчасти в предыдущий район, главным же образом в следующий. 3) Земледельческие окраины (9 губерний 4-ой группы) – район, колонизировавшийся в пореформенную эпоху. Процент городского населения во всех этих 33-х губерниях отличается, как видно из таблицы, очень мало от процента городского населения во всей Европейской России.

В первом районе, неземледельческом или промышленном, мы наблюдаем особенно быстрое повышение процента городского населения: с 14,1 % до 21,1 %. Рост сельского населения здесь очень слаб, – почти вдвое слабее, чем во всей России вообще. Рост городского населения, наоборот, значительно выше среднего (105 % против 97 %). Если сравнивать с западноевропейскими промышленными странами (как у нас нередко делают), то надо сравнивать эти страны с одним только этим районом, ибо только он находится в приблизительно однородных условиях с промышленными капиталистическими странами.

Во втором районе, центрально-земледельческом, мы видим иную картину. Процент городского населения здесь очень низок и возрастает медленнее среднего. Увеличение населения с 1863 по 1897 г. как городского, так и сельского, здесь значительно слабее, чем в среднем по России. Объяснение этого явления лежит в том, что из этого района шел громадный поток переселенцев на окраины. По вычислениям г. В. Михайловского, с 1885 по 1897 г. отсюда ушло ок. 3-х миллионов чел., т. е. более одной десятой части населения[696].