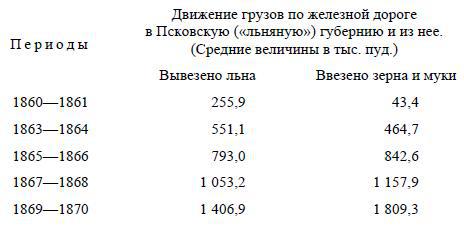

Что касается до вывоза льна за границу, то в первые два десятилетия после реформы он возрастал замечательно быстро: с 4,6 млн. пуд. в среднем за 1857–1861 гг. до 8,5 млн. пуд. в 1867–1871 гг. и до 12,4 млн. пуд. в 1877–1881 гг., но затем вывоз как бы останавливается на прежней величине, составляя в среднем за 1894–1897 гг. 13,3 млн. пуд.[217] Развитие торгового льноводства вело, естественно, к обмену не только между земледелием и промышленностью (продажа льна и покупка фабрикатов), но и к обмену между разными видами торгового земледелия (продажа льна и покупка хлеба). Вот данные об этом интересном явлении, которое наглядно показывает, что внутренний рынок для капитализма создается не только отвлечением населения от земледелия к промышленности, но и специализацией торгового земледелия[218]:

Как же отзывается этот рост торгового льноводства на крестьянстве, которое, как известно, является главным производителем льна?[219] «Проезжая по Псковской губернии, присматриваясь к ее экономическому быту, нельзя не заметить, что рядом с редкими крупными богатыми единицами, селами и деревнями, стоят крайне бедные единицы; эти крайности составляют характеристическую черту хозяйственной жизни льняного районам. «Посевы льна приняли азартное направление», и «большая часть» дохода от льна «остается у скупщиков и у тех, кто отдает землю в аренду под лен» (Строкин, 22–23). Разорительные арендные цены представляют из себя настоящую «денежную ренту» (см. выше), и масса крестьян находится «в полной и безнадежной зависимости» (Строкин, ibid.) от скупщиков. Господство торгового капитала сложилось в этой местности издавна[220], и отличие пореформенной эпохи состоит в гигантской концентрации этого капитала, в подрыве монопольного характера прежних мелких скупщиков, в образовании «льняных контор», которые забрали в свои руки всю торговлю льном. «Значение льноводства, – говорит г. Строкин о Псковской губ., – выражается… в сосредоточении капиталов в нескольких руках» (с. 31). Превращая льноводство в азартную игру, капитал разорял массы мелких земледельцев, которые ухудшали качество льна, истощали землю, доходили до сдачи наделов и в конце концов увеличивали число «отхожих» рабочих. Незначительное же меньшинство зажиточных крестьян и торговцев получило возможность – и было поставлено конкуренцией в необходимость – вводить технические усовершенствования. Стали распространяться льномяльные машины Кутэ, как ручные (ценою до 25 руб.), так и конные (втрое дороже). В 1869 г. в Псковской губ. считалось только 557 этих машин, а в 1881 г. – 5710 (4521 ручная и 1189 конных)[221]. «В настоящее время, – читаем в «Ист. – стат. обзоре», – каждая исправная крестьянская семья, занимающаяся льноводством, имеет ручную машину Кутэ, которая получила даже название «псковской мяльной машины»«(1. с., 82–83). В каком отношении стоит это меньшинство «исправных» хозяев, заводящих машины, к остальному крестьянству, – мы уже видели во II главе. Вместо первобытных трещоток, очищавших семя крайне дурно, Псковское земство стало вводить усовершенствованные зерноочистительные машины (триера), и «более зажиточные крестьяне-промышленники» находят уже выгодным сами покупать эти машины и отдавать их за плату льноводам («Вестн. фин.», 1897, № 29, стр. 85). Более крупные скупщики льна устраивают сушильни, прессы, нанимают рабочих для сортировки и трепания льна (см. пример у г. В. Пругавина, 1. с., 115). Наконец, необходимо добавить, что обработка льняного волокна требует особенно много рабочих рук: считают, что возделывание 1 десятины льна требует 26 рабочих дней собственно земледельческих и 77 дней на изготовление волокна из соломы («Ист. – стат. обзор», 72). Поэтому развитие льноводства ведет, с одной стороны, к большей занятости зимнего времени земледельца; с другой стороны, к образованию спроса на наемный труд со стороны тех помещиков и зажиточных крестьян, которые занимаются посевами льна (см. пример тому в гл. III, § VI).

Итак, и в районе льноводства рост торгового земледелия ведет к господству капитала и к разложению крестьянства. Громадной задержкой этого последнего процесса являются, несомненно, разорительно высокие арендные цены на землю[222], давление торгового капитала, прикрепление крестьян к наделу и высота платежей за надельную землю. Поэтому, чем шире будет развиваться покупка земли крестьянами[223] и промысловый отход[224], распространение усовершенствованных орудий и приемов земледелия, – тем быстрее торговый капитал будет вытесняться промышленным капиталом, тем быстрее пойдет образование сельской буржуазии из крестьянства и вытеснение отработочной системы помещичьего хозяйства капиталистическою.

VII. Техническая обработка сельскохозяйственных продуктов

Выше мы имели уже случай заметить (гл. I, § I), что сельскохозяйственные писатели, разделяя системы сельского хозяйства по главному рыночному продукту, относят к особому типу заводскую или техническую систему хозяйства. Сущность ее состоит в том, что земледельческий продукт, прежде чем идти на потребление (личное или производительное), подвергается технической переработке. Заведения, производящие эту переработку, либо составляют часть тех самых хозяйств, в которых добывается сырой продукт, либо принадлежат особым промышленникам, скупающим продукт у сельских хозяев. В политико-экономическом отношении различие между обоими этими типами несущественно. Рост сельскохозяйственных технических производств имеет очень важное значение в вопросе о развитии капитализма. Во-1-х, этот рост представляет из себя одну из форм развития торгового земледелия и притом именно такую форму, которая с особенной рельефностью показывает превращение земледелия в одну из отраслей промышленности капиталистического общества. Во-2-х, развитие технической обработки сельскохозяйственных продуктов бывает обыкновенно неразрывно связано с техническим прогрессом сельского хозяйства: с одной стороны, уже самое производство сырья для переработки требует нередко улучшения земледелия (например, посев корнеплодов); с другой стороны, отбросы, получаемые при обработке, нередко утилизируются для земледелия, повышая его успешность, восстановляя хотя отчасти то равновесие, ту взаимозависимость между земледелием и промышленностью, в нарушении которых состоит одно из самых глубоких противоречий капитализма.

Мы должны, следовательно, теперь охарактеризовать развитие технических сельскохозяйственных производств в пореформенной России.

1) Винокурение

Мы рассматриваем здесь винокурение только с точки зрения сельского хозяйства. Поэтому нам нет надобности рассказывать о том, как быстро шла концентрация винокурения на крупных заводах (отчасти вследствие требований акцизной системы), как быстро прогрессировала заводская техника, удешевляя производство, как рост акциза обгонял это удешевление и своей непомерной величиной задерживал рост потребления и производства.

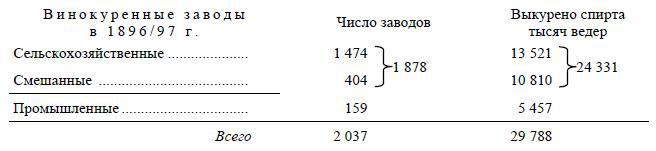

Приводим данные о «сельскохозяйственном» винокурении во всей Российской империи[225]:

Таким образом, более 9/10 всего числа винокуренных заводов (дающих более 4/5 всего производства) непосредственно связаны с сельским хозяйством. Представляя из себя крупные капиталистические предприятия, эти заводы придают такой же характер и всем тем помещичьим хозяйствам, в которых они устроены (винокуренные заводы принадлежат почти исключительно помещикам и главным образом дворянам). Рассматриваемый вид торгового земледелия особенно развит в среднечерноземных губерниях, в которых сосредоточено более 1/10 доли всего числа винокуренных заводов в Росс. империи (239 в 1896/97 г., в том числе 225 сельскохозяйственных и смешанных), производящих свыше четвертой части общего количества спирта (7785 тыс. ведер в 1896/97 г., в том числе 6828 на сельскохозяйственных и смешанных заводах). Таким образом, в районе преобладания отработков торговый характер земледелия всего чаще (по сравнению с другими районами) проявляется в выработке водки из хлебов п картофеля. Винокурение из картофеля особенно быстро развивалось в пореформенную эпоху, как видно из следующих данных, относящихся ко всей Росс. империи[226]: