Страницы 276–277 статистического сборника Полтавской губернии (т. XIV. 1894 г.) с заметками В. И. Ленина

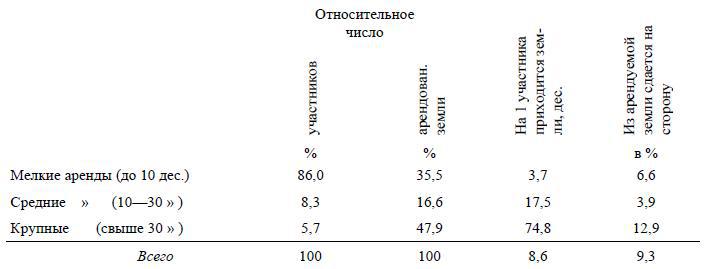

В «Материалах по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний» есть весьма интересная групповая таблица (по числу рабочих лошадей) крестьянских и поселенских хозяйств в 4-х округах Енисейской губерния (т. III, Иркутск, 1893, стр. 730 и сл). Весьма интересно наблюдать, что отношения зажиточного сибиряка к поселенцу (а в этих отношениях вряд ли бы и самый ярый народник решился искать пресловутой общинности!) – в сущности совершенно тождественны с отношениями наших зажиточных общинников к их безлошадным и однолошадным «собратам». Соединяя вместе поселенцев и крестьян-старожилов (такое соединение необходимо потому, что первые служат рабочей силой для вторых), мы получаем знакомые черты высших и низших групп. У 39,4 % дворов низших групп (безлошадных, с 1 и 2 лошадьми), при 24 % населения, лишь 6,2 % всей запашки и 7,1 % всего скота, тогда как у 36,4 % дворов с 5 и более лошадей, при 51,2 % населения, – 73 % запашки и 74,5 % всего скота. Последние группы (5–9, 10 и более лошадей), при 15–36 дес. запашки на 1 двор, прибегают в широких размерах к наемному труду (30–70 % хозяйств с наемными рабочими), тогда как три низшие группы, при 0–0,2–3–5 дес. запашки на 1 двор, отпускают рабочих (20–35–59 % хозяйств). Данные об аренде и сдаче земли представляют единственное, встреченное нами, исключение из правила (о концентрации аренды зажиточными), и это – такое исключение, которое подтверждает правило. Дело в том, что в Сибири нет именно тех условий, которые создали это правило, нет обязательного и «уравнительного» надела, нет сложившейся частной собственности на землю. Зажиточный крестьянин не покупает и не арендует земли, а захватывает ее (так было, по крайней мере, до сих пор); сдача-аренда земли носит скорее характер соседских обменов, и потому групповые данные об аренде и сдаче не показывают никакой законосообразности[76]. По трем уездам Полтавской губернии мы можем приблизительно определить распределение посева (зная число хозяйств с разными размерами посева, определенными в сборниках «от – до» такого-то числа десятин, и помножая число дворов каждого подразделения на среднюю величину посева между указанными пределами). Получатся такие данные о 76 032 дворах (все поселяне, без мещан) с 362 298 дес. посева: 31 001 дворов (40,8 %) не имеют посева или сеют лишь до 3 дес. па 1 двор, у них всего 36 040 дес. посева (9,9 %); 19 017 дворов (25 %) сеют свыше 6 дес. на 1 двор, у них 209 195 дес. посева (57,8 %). (См. «Сборники по хозяйственной статистике Полтавской губ.», уезды Константиноградский, Хорольский и Пирятинский{42}.) Распределение посева оказывается очень похожим на то, которое мы видели в Таврической губернии, несмотря на меньшие, в общем, размеры посевов. Понятно, что столь неравномерное распределение возможно лишь при концентрации купчей и арендованной земли в руках меньшинства. Мы не имеем полных данных об этом, ибо в сборниках нет группировки дворов по хозяйственной состоятельности, и должны ограничиться следующими данными по Константиноградскому уезду. В главе о хозяйстве сельских сословий (гл. II, § 5 «Земледелие») составитель сборника сообщает такой факт: «Вообще, если разделить аренды на три разряда: аренды, в которых приходится на участника:. 1) до 10 дес., 2) от 10 до 30 дес. и 3) более 30 дес., то для каждого из этих разрядов получатся следующие данные[77]:

По Калужской губ. имеем лишь следующие, весьма отрывочные и неполные данные о посеве хлебов у 8626 дворов (около 1/20 сего числа крестьянских дворов в губернии[78]).

То есть, у 21,6 % дворов, при 30,6 % населения, – 36,6 % рабочие лошадей, 45,1 % посева, 43,1 % валового дохода от посевов. Ясно, что и эти цифры говорят о концентрации купчей и арендованной земли зажиточным крестьянством.

По Тверской губ., несмотря на богатство сведений в сборниках, обработка подворных переписей крайне неполна; группировки дворов по хозяйственной состоятельности нет. Этим недостатком пользуется г. Вихляев в «Сборнике стат. свед. по Тверской губ.» (т. XIII, в. 2. «Крестьянское хозяйство». Тверь, 1897), чтобы отрицать «дифференциацию» крестьянства, усматривать стремление к «большей равномерности» и петь гимн «народному производству» (стр. 312) п «натуральному хозяйству». Г-н Вихляев пускается в самые рискованные и голословные суждения о «дифференциации», не только не приведя никаких точных данных о группах крестьян, но даже и не выяснив себе той элементарной истины, что разложение происходит внутри общины, что поэтому толковать о «дифференциации» и брать исключительно группировки по общинам или по волостям – просто смешно[79].

IX. Сводка вышеразобранных земско-статистических данных о разложении крестьянства

Для того, чтобы сравнить между собою и свести воедино вышеприведенные данные о разложении крестьянства, мы не можем, очевидно, брать абсолютные цифры и складывать их по группам: для этого требовались бы полные данные по целой группе районов и одинаковость приемов группировки. Мы можем сравнивать и сопоставлять только отношения между группами высшими и низшими (по владению землей, скотом, орудиями и т. д.). Отношение, выраженное, например, тем, что 10 % дворов имеют 30 % посева, абстрагирует различие абсолютных цифр и потому годно для сравнения со всяким подобным отношением любой местности. Но для такого сравнения надо выделить в другой местности тоже 10 % дворов, не больше и не меньше. Между тем размеры групп в разных уездах и губерниях не равны. Значит, приходится дробить эти группы, чтобы взять по каждой местности одинаковую процентную долю дворов. Условимся брать 20 % дворов для зажиточного крестьянства и 50 % – для несостоятельного, т. е. будем составлять из высших групп группу в 20 % дворов, а из низших групп – группу в 50 % дворов. Поясним этот прием на примере. Положим, что мы имеем пять групп такого размера от низшей к высшей: 30 %, 25 %, 20 %, 15 % и 10 % дворов (S = 100 %). Для составления низшей группы берем первую группу по 4/5 второй группы (30+25×4/5=50 %), а для составления высшей берем последнюю группу и 2/3 предпоследней группы (10+15×2/3=20 %), причем, разумеется, и процентные доли посева, скота, орудий и пр. определяются таким же образом. То есть, если процентные доли посева, приходящиеся на указанные доли дворов, будут таковы: 15 %, 20 %, 20 %, 21 % и 24 % (S = 100 %), тогда на долю нашей высшей группы в 20 % дворов придется (24+21×2/3 =) 38 % посева, а на долю нашей низшей группы в 50 % дворов придется (24+20×4/5=)31 % посева. Очевидно, что дробя таким образом наши группы, мы ни на йоту не изменяем действительных отношений между высшими и низшими слоями крестьянства[80]. Необходимо же такое дробление, во-1-х, потому, что мы получаем таким образом вместо 4–5–6–7 различных групп три крупные группы с ясно определенными признаками[81]; во-2-х, только таким путем достигается сравнимость данных о разложении крестьянства в самых различных местностях с самыми различными условиями.