(Б) Переходя к вопросу о характеристике крестьянского земледелия, приведем сначала общие данные о хозяйствах:

Из этой таблички видно, что отношение между группами по сдаче и аренде земли, по размерам семьи и посева, по найму батраков и пр. оказывается совершенно однородным и по бюджетным и по вышеразобранным массовым данным. Мало того: и абсолютные данные о хозяйстве каждой группы оказываются очень слизкими к данным по целым уездам. Вот сравнение бюджетных и вышеразобранных данных:

На 1 двор приходится[100]

Таким образом, положение безлошадного и однолошадного крестьянина во всех указанных местностях представляется почти одинаковым, так что бюджетные данные можно считать достаточно типичными.

Приводим данные об имуществе и инвентаре крестьянского хозяйства различных групп. [См. таблицу па стр. 151. Ред.]

Эта таблица наглядно иллюстрирует ту разницу в обеспечении разных групп инвентарем и скотом, о которой мы говорили выше на основании массовых данных. Мы видим здесь совершенно различную имущественную обеспеченность различных групп, причем это различие доходит до того, что даже лошади оказываются у неимущего крестьянина совсем не такие, как у состоятельного[101]. Лошадь однолошадного крестьянина, это – настоящая «живая дробь», правда все-таки не «четверть лошади», а целых «двадцать семь пятьдесят вторых» лошади[102]!{48}

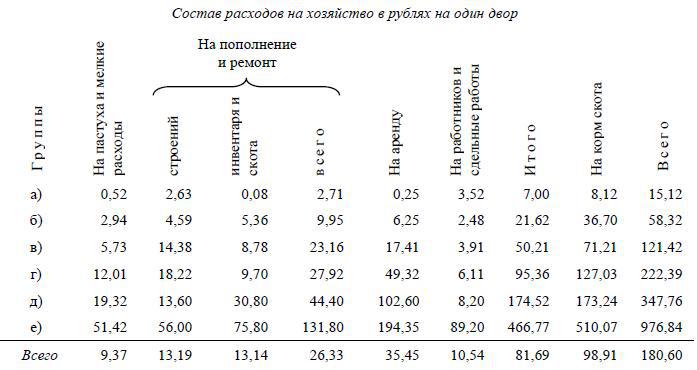

Возьмем далее данные о составе расходов на хозяйство[103]:

Эти данные очень красноречивы. Они рельефно показывают нам полную мизерность «хозяйства» но только безлошадного, но и однолошадного крестьянина, – и полную неправильность обычного приема рассматривать таких крестьян вместе с немногочисленным, но сильным крестьянством, расходующим сотни рублей на хозяйство, имеющим возможность и улучшать инвентарь, и принанимать «работничков», и вести широкую «закупку» земли, арендуя на 50–100–200 рублей в год[104]. Заметим кстати, что сравнительно высокий расход безлошадного крестьянина на «работников и сдельные работы» объясняется, по всей вероятности, тем, что статистики смешали под этой рубрикой две совершенно различные вещи: наем рабочего, который должен работать инвентарем нанимателя, т. е. наем батрака или поденщика, – и наем соседа-хозяина, который должен своим инвентарем обработать землю нанимателя. Эти, диаметрально противоположные по своему значению, виды «найма» необходимо строго различать, как это и делал, например, В. Орлов (см. «Сборник стат. свед. по Моск. губ.», т. VI, вып. 1).

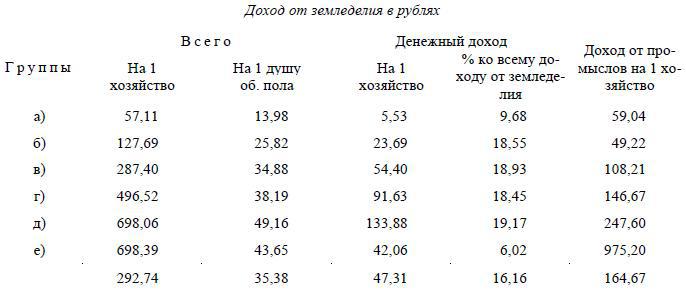

Рассмотрим теперь данные о доходе от земледелия. К сожалению, эти данные разработаны в «Сборники» далеко недостаточно (отчасти, может быть, вследствие небольшого числа этих данных). Так, не разработан вопрос об урожайности; нет сведений о продаже каждого отдельного вида продуктов и об условиях этой продажи. Ограничимся поэтому следующей краткой табличкой.

В этой табличке сразу бросается в глаза резкое исключение: громадное понижение процента денежною дохода от земледелия в высшей группе, несмотря на ее наибольшие посевы. Наиболее крупное земледельческое хозяйство является таким образом наиболее, по-видимому, натуральным. Чрезвычайно интересно рассмотреть поближе это кажущееся исключение, которое проливает свет на весьма важный вопрос о связи земледелия с «промыслами» предпринимательского характера. Как мы уже видели, значение этого рода промыслов особенно велико в бюджетах многолошадных хозяев. Судя по рассматриваемым данным, для крестьянской буржуазии в этой местности особенно типично стремление соединять земледелие с торгово-промышленными предприятиями[105]. Нетрудно видеть, что хозяев подобного рода, во-первых, неправильно сопоставлять с чистыми земледельцами; а во-вторых, что земледелие при таких условиях зачастую только кажется натуральным. Когда с земледелием соединяется техническая обработка сельскохозяйственных продуктов (мукомольное, маслобойное, картофельно-крахмальное, винокуренное и другие производства), то денежный доход такого хозяйства может быть отнесен не к доходу от земледелия, а к доходу от промышленного заведения. На самом же деле земледелие будет в этом случае торговым, а не натуральным. То же самое придется сказать и про такое хозяйство, в котором масса земледельческих продуктов потребляется натурой на содержание батраков и лошадей, служащих для какого-либо промышленного предприятия (напр., почтовая гоньба). А именно такого рода хозяйство мы и имеем среди хозяйств высшей группы (бюджет № 1 по Коротоякскому уезду. Семья в 18 человек, 4 семейных работника, 5 батраков, 20 лошадей; доход от земледелия – 1294 рубля, почти весь натуральный, а от промышленных предприятий – 2675 рублей. И подобное «натуральное крестьянское хозяйство» присоединяется к безлошадным и однолошадным для вывода общей «средней»). Мы видим на этом примере еще раз, как важно соединять группировку по размеру и виду земледельческого хозяйства с группировкой по размеру и типу «промыслового» хозяйства.

(В) Посмотрим теперь на данные о жизненном уровне крестьян. Расход на пищу натурой показан в «Сборнике» не весь. Мы выделяем главное: земледельческие продукты и мясо[106].

Из этой таблички видно, что мы были правы, соединяя безлошадных и однолошадных крестьян вместе и противополагая их остальным. Отличительный признак названных групп крестьянства – недостаток питания и ухудшение его качества (картофель). Однолошадный крестьянин питается даже хуже, в некоторых отношениях, чем безлошадный. Общая «средняя» даже по этому вопросу оказывается совершенно фиктивной, прикрывая недостаточное питание массы крестьян – удовлетворительным питанием состоятельного крестьянства, которое потребляет почти в полтора раза больше земледельческих продуктов и втрое более мяса[107], чем беднота.

Для сравнения остальных данных о питании крестьян все продукты должны быть взяты по их ценности – в рублях:

* Говядины, свинины, свиного сала, баранины, коровьего масла, молочных продуктов, кур и яиц.

** Соли, рыбы соленой и свежей, сельдей, водки, пива, чая и сахара.

Итак, общие данные о питании крестьян подтверждают сказанное выше. Ясно выделяются три группы: низшая (безлошадные и однолошадные), средняя (двух– и трехлошадные) и высшая, которая питается почти вдвое лучше, чем низшая. Общая «средняя» стирает обе крайние группы. Денежный расход на пищу оказывается и абсолютно и относительно наибольшим в двух крайних группах: у сельских пролетариев и у сельской буржуазии. Первые покупают больше, хотя потребляют меньше среднего крестьянина, покупают самые необходимые земледельческие продукты, в которых они испытывают нужду. Последние покупают больше, потому что потребляют больше, расширяя особенно потребление неземледельческих продуктов. Сопоставление этих двух крайних групп наглядно показывает нам, как создастся в капиталистической стране внутренний рынок на предметы личного потребления[108].