«Надельная земля служит в настоящее время предметом обширной спекуляции в южнорусском крестьянском быту. Под землю получаются займы с выдачей векселей…земля сдается или продается на год, два и более долгие сроки, 8, 9 и 11 лет» (стр. 139 цит. соч.). Таким образом, крестьянская буржуазия является также представительницей торгового и ростовщического капитала[44]. Мы видим здесь наглядное опровержение того народнического предрассудка, будто «кулак» и «ростовщик» не имеют ничего общего с «хозяйственным мужиком». Напротив, в руках крестьянской буржуазии сходятся нити и торгового капитала (отдача денег в ссуду под залог земли, скупка разных продуктов и пр.) и промышленного капитала (торговое земледелие при помощи найма рабочих и т. п.). От окружающих обстоятельств, от большего или меньшего вытеснения азиатчины и распространения культуры в нашей деревне зависит то, какая из этих форм капитала будет развиваться на счет другой.

Посмотрим, наконец, на положение средней группы (посев 10–25 дес. на двор, в среднем 16,4 дес.). Ее положение переходное: денежный доход от земледелия (191 руб.) несколько ниже той суммы, которую расходует в год средний тавричанин (200–250 руб.). Рабочего скота здесь по 3,2 штуки на двор, тогда как для полного «тягла» требуется 4 штуки. Поэтому хозяйство среднего крестьянина находится в положении неустойчивом, и для обработки своей земли ему приходится прибегать к супряге[45].

Обработка земли супрягой оказывается, разумеется, менее продуктивной (трата времени на переезды, недостача лошадей и проч.), так что, например, в одном селе г. Постникову передавали, что «супряжники часто буккеруют в день не более 1 дес., т. е. вдвое меньше против нормы»[46]. Если мы добавим к этому, что в средней группе около 1/5 дворов не имеет пахотных орудий, что эта группа более отпускает рабочих, чем нанимает (по расчету г. Постникова), – то для нас ясен будет неустойчивый, переходный характер этой группы между крестьянской буржуазией и сельским пролетариатом. Приведем несколько более подробные данные о вытеснении средней группы:

Днепровский уезд Таврической области[47]

Продолжение

Таким образом, распределение надельной земли наиболее «уравнительно», хотя и в нем заметно оттеснение низшей группы высшими. Но дело радикально меняется, раз мы переходим от этого обязательного землевладения к свободному, т. е. к купчей и арендованной земле. Концентрация ее оказывается громадной, и в силу этого распределение всего землепользования крестьян совсем не похоже на распределение надельной земли: средняя группа оттесняется на второе место (46 % надела – 41 % землепользования), зажиточная весьма значительно расширяет свое землевладение (28 % надела – 46 % землепользования), а бедная группа выталкивается из числа земледельцев (25 % надела – 12 % землепользования).

Приведенная таблица показывает нам интересное явление, с которым мы еще встретимся, именно: уменьшение роли надельной земли в хозяйстве крестьян. В низшей группе это происходит вследствие сдачи земли, в высшей – вследствие того, что в общей хозяйственной площади получает громадное преобладание купчая и арендованная земля. Обломки дореформенного строя (прикрепление крестьян к земле и уравнительное фискальное землевладение) окончательно разрушаются проникающим в земледелие капитализмом.

Что касается, в частности, до аренды, то приведенные данные позволяют нам разобрать одну весьма распространенную ошибку в рассуждениях экономистов-народников по этому вопросу. Возьмем рассуждения г-на В. В. В цитированной статье он прямо ставил вопрос об отношении аренды к разложению крестьянства. «Способствует ли аренда разложению крестьянских хозяйств на крупные и мелкие и уничтожению средней, типичной группы?» («Вести. Евр.», 1. с., стр. 339–340). Этот вопрос г. В. В. решал отрицательно. Вот его доводы: 1) «Большой пропет лиц, прибегающих к аренде». Примеры: 38–68 %; 40–70 %; 30–66 %; 50–60 % по разным уездам разных губерний. – 2) Невелика величина участков арендуемой земли на 1 двор: 3–5 дес. по данным тамбовской статистики. – 3) Крестьяне с малым наделом арендуют больше, чем с большим.

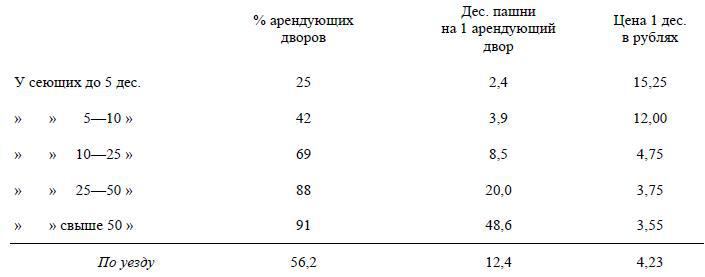

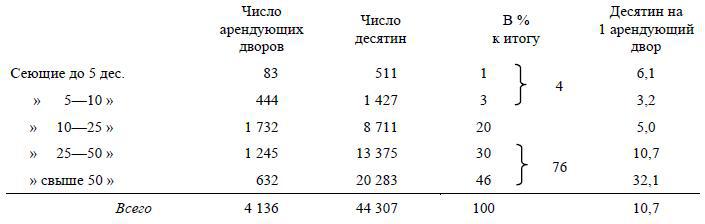

Чтобы читатель мог ясно оценить не то что состоятельность, а просто пригодность таких доводов, приводим соответствующие данные по Днепровскому уезду[48].

Спрашивается, какое значение могут иметь тут «средние» цифры? Неужели тот факт, что арендаторов «много» – 56 %, – уничтожает концентрацию аренды богачами? Не смешно ли брать «средний» размер аренды [12 дес. на арендующий двор. Часто берут даже не на арендующий, а на наличный двор. Так поступает, напр., г. Карышев в своем сочинении «Крестьянские вненадельные аренды» (Дерпт, 1892; второй том «Итого и земской статистики»)! – складывая вместе крестьян, из которых один берет 2 десятины за безумную цену (15 руб.), очевидно, из крайней нужды, на разорительных условиях, а другой берет 48 десятин, сверх достаточного количества своей земли, «покупая» землю оптом несравненно дешевле, по 3,55 руб. за десятину? Не менее бессодержателен и 3-й довод: г. В. В. сам позаботился опровергнуть его, признавши, что данные, относящиеся «к целым общинам» (при распределении крестьян по наделу), «не дают правильного понятия о том, что делается в самой общине» (стр. 342 указанной статьи)[49].

Было бы большой ошибкой думать, что концентрация аренды в руках крестьянской буржуазии ограничивается единоличной арендой, не простираясь на общественную, мирскую аренду. Ничего подобного. Арендованная земля распределяется всегда «по деньгам», и отношение между группами крестьянства нисколько не меняется при мирских арендах. Поэтому рассуждения, например, г. Карышева, будто в отношении мирских аренд { единоличным проявляется «борьба двух начал (!?) – общинного и личного» (стр. 159, 1. с.), будто общинным арендам «свойственно трудовое начало и принцип равномерного распределения снятого участка между общинниками» (230 ibid.), – эти рассуждения относятся цели-<ом к области народнических предрассудков. Несмотря на свою задачу подвести «итоги земской статистики», г. Карышев старательно обошел весь обильный земско-статистический материал о концентрации аренды в руках небольших групп зажиточного крестьянства. Приведем пример. По трем указанным уездам Таврической губ. земля, арендованная у казны обществами крестьян, распределяется по группам следующим образом:

Маленькая иллюстрация «трудового начала» и «принципа равномерного распределения»!

Таковы данные земской статистики о южнорусском крестьянском хозяйстве. Полное разложение крестьянства, полное господство в деревне крестьянской буржуазии ставится этими данными вне сомнения[50].

Весьма интересно поэтому отношение к этим данным гг. В. В. и Н. —она, тем более, что оба эти писателя признавали раньше необходимость поставить вопрос о разложении крестьянства (г. В. В. в указанной статье 1884 года, г. Н. —он в «Слове» 1880 г. – замечанием о том любопытном явлении в самой общине, что «нехозяйственные» мужики забрасывают землю, а «хозяйственные» подбирают себе лучшую; см. «Очерки», с. 71). Необходимо заметить, что сочинение г. Постникова носит двойственный характер: с одной стороны, автор искусно собрал и тщательно обработал чрезвычайно ценные земско-статистические данные, сумев при этом отрешиться от «стремления рассматривать крестьянский мир как нечто целое и однородное, каким он и до сих пор еще представляется нашей городской интеллигенции» (стр. 351 назв. соч.). С другой стороны, автор, но руководимый теорией, совершенно не сумел оценить обработанных им данных и взглянул на них с крайне узкой точки зрения «мероприятий», пустившись сочинять проекты о «земледельческо-ремесленно-заводских общинах», о необходимости «ограничить», «обязать», «наблюдать» и пр. и пр. И вот наши народники постарались не заметить первой, положительной части сочинения г. Постникова, обратив все внимание на вторую часть. И г. В. В., и г. Н. —он принялись с пресерьезным видом «опровергать» совершенно несерьезные «проекты» г. Постникова (г. В. В. в «Русской Мысли» за 1894 г., № 2; г. Н. —он в «Очерках», с. 233, прим.), обвиняя его за нехорошее желание ввести капитализм в России и тщательно обходя те данные, которые обнаружили господство капиталистических отношений в современной южнорусской деревне[51].