После окончания войны при разделе бывшего германского флота, СССР получил семь ПМЗ, три из которых оказались непригодными для дальнейшей эксплуатации, а четыре после проведенного ремонта были включены в состав Балтийского флота (табл. 10) и использовались в послевоенном тралении.

Корабли были переоборудованы под ПМЗ во время войны из двухпалубных четырехтрюмных грузовых судов, на них было установлено артиллерийское вооружение и параванные охранители для отвода якорных мин. Тралящее магнитное поле обеспечивалось мощным электромагнитом, сердечником которого служила носовая часть корабля с уложенными и раскрепленными в его первом трюме (на длине 6.5-8,5 м) стальными пластинами в виде связок небольшой ширины (450-500 мм) и высоты (180-200 мм) и стальных листов (толщиной 10-12 мм, общим весом 250 400 т). В районе укладки этих стальных полос корабли снаружи обвивались витками прорезиненною кабеля сечением 30-40 мм2.

Рис. 24. Прорыватель минных заграждений "Волга"

Таблица 10 Основные ТТХ трофейных прерывателей минных заграждений, принимавших участие в послевоенном тралении

| Характеристики | "Волга" | "Кулой" | "Кемь" | "Кушка" |

| Название судна при постройке (год) | WTAG-32 (1900) | "Кэплер" (1925) | "Тантализ" (1940) | "Президент Гомес" (1929) |

| Название судна при переоборудовании (год) | "Марта" (1930) | "Кэплер" (1943) | "Тантализ" (1943) | "Вильдрант Хори" (1940) |

| Водоизмещение полное, т | 720 | 1650 | 2200 | 8220 |

| Главные размерения, м | 59,3x8.1x2.6 | 72.4x11,0x4,65 | 76.1x10.5x4.5 | 103,3x14.9x7,30 |

| Главная энергетическая установка (л.с.) | Паросиловая (310) | Дизельная (2x800) | Дизельная (2x1000) | Дизельная (2x2500) |

| Главная электроэнергетическая установка | на постоянном токе 220В |

| Скорость хода, уз: полная (экономическая) | 9(8) | 10(8) | II (8) | 12(8) |

| Дальность плавания, мили (скорость, уз) | 1000 (8) | • | 3000 (8) | 12300(6) |

| Автономность, суток | • | 10 | 10 | — |

| Экипаж, чел | 7 | • | 12 | • |

| Артиллерийское вооружение | | • | 2x2-37 мм | 2x1-100 мм, 4x1-37 мм. 6x1-20 мм |

Каждый виток замыкался обоими концами в коробке, рас положенной на грузовом люке вдоль первого трюма. Витки кабеля были зашиты снаружи 75-125-мм досками, а по ватерлинии, кроме того. 5-7-мм стальными листами. Обмотка питалась током от специального раздаточного устройства. Тралящее поле создавалось на расстоянии 40-60 м от бортов, 70-80 м – в нос. Первый, второй и третий трюмы заполнялись пустыми герметическими бочками из-под горючего, промежутки между ними – запаянными банками. Все механизмы устанавливались на амортизаторах, в каждом трюме имелись мощные водоот ливные насосы производительностью не менее 500 м'/час. Жилые и служебные помещения располагались в кормовой части корабли И кор пусе в районе последнего трюма был встроен акустический граи мсм(» рапного типа с легко заменяемым излучателем. ИМЗ "Волга", "Кулом" и "Кемь" были переданы в 1946 г. в состав Северного флота и в 1954, I960 и 1965 гг. выведены из состава ВМФ и переданы в ОФИ для разделки па металл. "Кушка" в 1946 г. передана ЮБФ, в 1951 – 1957 гг. прошла в Росгоке (ГДР) капитальный ремонт и модернизацию, в ходе которых на корабле были переделана носовая обмотка, установлены новые дизель- генераторы, прибор автоматического управления тралением, навигационная аппаратура и средства связи, а также приняты меры по защите личного состава от интенсивного электромагнитного излучения при тралении. Корабль использовался как ПМЗ до 1974 г., затем был переклассифицирован в плавучую казарму (ПКЗ № 207). в 1985 г. передан в ОФИ для разделки на металл.

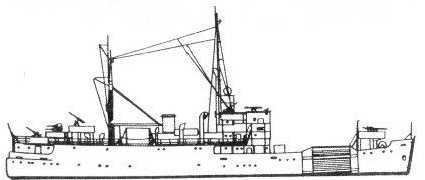

Рис. 25. Прорыватель минных заграждений "Кулой"

Рис. 26. Прорыватель минных заграждений "Кемь"

Рис. 27. Прорыватель минных заграждений "Кушка"

ПРОТИВОМИННЫЕ КОРАБЛИ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 1946-1955 ГОДЫ

После окончания войны в водах СССР осталось свыше 70 тысяч мин и уничтожение их рассматривалось как задача государственной важности. Наркоматом ВМФ в 1945 г. были разработаны планы обеспечения судоходства, выполнение которых требовало напряжения противоминных сил почти на уровне военного времени. При этом базовые ТЩ в основном использовались для проводки кораблей и судов за тралами, основная нагрузка пришлась на долю КАТЩ, хотя на Балтике широко использовались и малые тральщики пр. 253Л. а на Черном море – трофейные рейдовые ТЩ типа KFK: на Северном и Тихоокеанском театрах корабли, поставленные по ленд-лизу, типов AM и VMS. Выставленные у побережья Северной Корен новейшие американские ДНМ МК-36 и МК-52 уничтожались в основном глубинными бомбами, сбрасываемыми охотниками за ПЛ.

Об интенсивности минной опасности на Балтийском ТВД и об дефективности действий на нем советских ПМС, обрабатывавших нею акваторию, кроме района Балтийских проливов, за период 1945 1950 на минах подорвалось около 400 кораблей, судов и плавсредств, причем 211 из них сразу затонуло, а за период 1951 – 1965 гг. подорвалось 30 объектов (19 сразу затонуло) [11].