Высокий барабан имеет огромное значение и для наружной композиции здания (рис. 339). Низкий купол Софии мало выделялся снаружи, и его плоская кривая воспринималась как завершение внутреннего пространства. Высокий барабан средневизантийского купола является самостоятельной башенкой, играющей снаружи более важную роль, чем сам купол, воспринимаемый только как его завершение. Вертикаль барабана выделяет снаружи культовое здание и подчеркивает самостоятельное значение его наружной композиции, играющей такую большую роль в восточной школе византийской архитектуры. Барабан — ясная, четко оформленная масса. Правда, и в средневизантийское время константинопольские церкви не стояли отдельно, а либо непосредственно примыкали к соседним постройкам, либо рядом с ними находились с одной или нескольких сторон перистильные дворы, портики и колоннады. Но все же над портиками, как в VI веке, так и в X–XII веках возвышались отдельные арки, своды и купола, которые в VI веке были значительно более связаны с заключенными под ними пространствами, а в X–XII веках стали гораздо самостоятельнее, как законченные материальные тела. И четыре полуцилиндрических свода окружали барабан как четкая крестообразная масса над более низкими сводчатыми частями и портиками.

Усиление материального и телесного, составляющее существенное отличие константинопольской архитектуры X–XII веков от зодчества столицы в VI веке, связано с внедрением черт восточной школы византийской архитектуры, начавшимся в Царьграде уже в VI веке. Восточновизантийская телесность глубоко проникла в композицию средневизантийских церквей X–XII веков и в значительной степени определила собой также и внутренность зданий. Внутреннее пространство Софии очень динамично, легко и подвижно, оно в бесконечном количестве направлений пронизано пересекающимися под куполом разнообразными осями движения, что ярко выражается и в очертаниях колоннад, ограничивающих центральную часть, и в характере сводов. В средневизантийском здании внутреннее пространство (рис. 334) застыло и раздроблено на отдельные пространственные тела. Определяющим для общего впечатления является крест полуцилиндров, которые уничтожили возможность движения внутри в любых направлениях и свели их к двум главным направлениям, пересекающимся под прямым углом. Очертания полуцилиндров придают заключенным под ними пространствам статический характер и делают их похожими на ясные и замкнутые параллелепипеды, вырезанные из пространства, точно из твердого материала. Центральное пространство благодаря барабану тоже сильно от них отделяется, а также угловые части, которые много ниже ветвей креста.

Внутреннее пространство главной части пятинефной крестовокупольной церкви, которая, взятая вся вместе, сильно отделяется от обхода, распадается на стройную группу пространственных тел, подчиненных одни другим благодаря различной величине, причем четыре ветви креста сдерживаются центральным купольным пространством и дополняются четырьмя угловыми ячейками.

Нам, в результате турецких переделок, недостаточно хорошо известна обработка наружных стен средневизантийских памятников Константинополя на тех немногочисленных участках этих стен, которые были обнажены. Однако наглядное представление об этом дают апсиды Будрум-Джами около 940 года и северной церкви Фенари-Исса около 908 года (рис. 338). Они представляют собой совершенно гладкие стены с небольшими световыми отверстиями и тройными пролетами в трехгранных апсидах.

Отмеченная материализация и конкретизация внутреннего пространства, захватившая в VI–X веках константинопольскую архитектуру, гораздо сильнее проявляется в восточных провинциях. Она выражена тем сильнее, чем меньше коснулось данного памятника влияние столичной культуры. Параллельно с этим усиливается на Востоке и пещерный характер внутреннего пространства, с чем связано уменьшение наружных и внутренних пролетов, утолщение стен и все более и более сильное отделение друг от друга отдельных частей внутренности, вплоть до полного ее раздробления на совершенно разобщенные ячейки. В константинопольских зданиях всегда сказывается противоположная тенденция связи отдельных внутренних помещений друг с другом (рис. 335) и с окружающим пространством и растворения массивной оболочки в пространстве. Эта тенденция в Константинополе все усиливается от X до конца XII века, что можно подробно проследить на последовательном ряде константинопольских зданий. Очень наглядно растворение массы сказывается на апсидах, наружные грани которых все более умножаются, от трех доходя до пяти и семи, причем, гладкие в X веке (рис. 338 справа), они в XI, особенно в XII веке, все сильнее покрываются многочисленными полуциркульными в плане нишами (в которые включены световые пролеты), расположенными правильными горизонтальными и вертикальными рядами и совершенно разлагающими телесность стен, внося в них пространство и связывая их с окружающим (рис. 339). Внутри растут все пролеты, как внутренние, так и наружные, что выражается в том, что подкупольные столбы становятся все тоньше, а примыкающие к ним арочные пролеты все шире и выше, так что между арками и полуцилиндрическими сводами над ними остается все меньше и меньше массы, и зритель получает впечатление, что своды очень легки и парят в воздухе (ср. рис. 334 и 337). В этом нельзя не усмотреть преодоления восточновизантийской телесности и все большего облегчения и одухотворения форм. Усиливается дематериализация, которая была так характерна для Софии и совершенно чужда зданиям в восточных провинциях. В X–XII веках, кроме того, наблюдается все усиливающаяся тенденция вытягивать формы вверх, что особенно заметно на апсидах церквей монастыря Пантократора в Константинополе XII века, отличающихся — и в целом, и в частях — сильным вертикализмом.

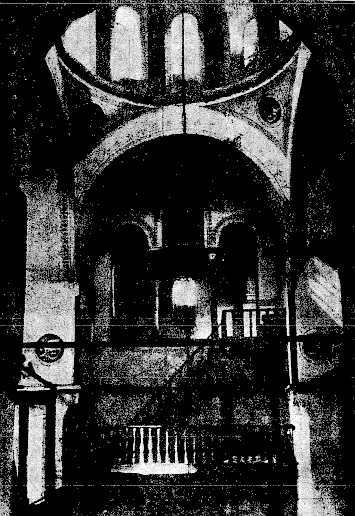

Рис. 334. Константинополь. Эски-Имарет

Рис. 335. Константинополь. Эски-Имарет

Средневизантийское пятинефное крестово-купольное константинопольское здание X–XII веков является дальнейшим развитием архитектуры Софии константинопольской и таким образом продолжает линию развития, идущую от зодчества рабовладельческих Греции и Рима, наследие которых оно в себе содержит. В этом его отличие от архитектуры восточных деспотий. Средневизантийская архитектура столицы целиком основана на освобожденном в VI веке в Софии замкнутом внутреннем пространстве. Несмотря на связанное с влиянием восточновизантийской школы усиление массивной оболочки, замкнутое внутреннее пространство в Константинополе X–XII веков все же сохранило господствующее положение в архитектурной композиции благодаря большим пролетам, уже в X веке, по примеру Софии, сильно разлагавшим массу, а в течение XI и XII веков еще значительно больше ее ослабившим. Константинопольская дематериализация уничтожила восточную пещерность. Но вместе с тем средневизантийская столичная архитектура сделала значительный шаг вперед в смысле овладения замкнутым внутренним архитектурным пространством, введя расчленение центральной части пятинефного крестово-купольного здания на отдельные помещения, ясно оформленные, четко отделенные друг от друга и друг другу подчиненные. Такое членение внутреннего пространства очень способствует овладению им человеком. При этом играют большую роль сравнительно небольшие размеры зданий, несравненно более скромных, чем София и другие постройки VI века. Но особенно важно членение главного пространства на легко обозримые части, которые связаны друг с другом в пространственную группу. Внутренность Софии, грандиозно-колоссальная, сходна с громадными массами зданий восточных деспотий в нерасчлененности своей пространственной громады: слишком контрастно противопоставление человека и всего среднего нефа в целом. В X–XII веках внутреннее пространство разлагается на части, из которых складывается целое. Отдельные части, обладая большой самостоятельностью, вместе с тем умеренно подчинены целому. В XI–XII веках в Константинополе в высших аристократических кругах наблюдается интерес к классической греческой культуре, который особенно ясно выражается в литературе и живописи. В связи с этим общим направлением стоит и некоторая рационализация архитектурной композиции, проявившаяся в овладении ясным членением замкнутого внутреннего пространства, что в общем развитии мировой архитектуры является очень крупным этапом, который нужно отнести главным образом за счет Константинополя, так как в восточной школе наблюдается обратная тенденция к уничтожению членений внутренних пространств, к разбивке всей внутренности на совершенно отделенные друг от друга помещения, к образованию недифференцированного пещерного внутреннего ядра, охваченного непроницаемой массивной оболочкой, как это особенно ярко проявилось в латитудинальных церквах и однонефных базиликах Месопотамии.