Рис. 268. Рим. Базилика Св. Климента

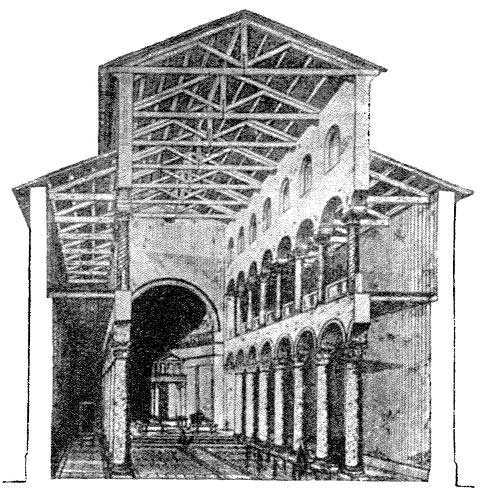

Внутренность главного помещения древнехристианской базилики сильно отличается от внутренних пространств монументальных римских сводчатых зданий впечатлением легкости и бестелесности архитектурных форм, в чем находят себе выражение в плане архитектурной композиции идеалы римского христианства IV века, направленные к отказу от телесного и к противопоставлению несовершенному внешнему миру идеального мира потустороннего. Древнехристианские базилики сперва еще сохраняют над колоннами прямые антаблементы, но в течение IV века они все больше переходят на систему соединения колонн друг с другом арками, в связи с чем окончательно подчеркивается преобладание интерколумния над колонной (ср. аналогичные формы уже во дворце Диоклетиана — рис. 250). Очень важно, что в древнехристианских базиликах закончен процесс втягивания ордера в стену, начало которого мы наблюдали в термах (ср. рис. 236). И в тех случаях, когда колонны несут прямой антаблемент (рис. 267), над антаблементом расположена стена, которую несут колонны, так что стволы колонн находятся в одном плане со стеной над ними, причем толщина стены соответствует толщине колонн. Этим наглядно показывается тонкость стен, ограничивающих средний неф базилики, что подтверждается также малой глубиной пролетов верхних световых отверстий, видных снизу. Втягивание колонн в стену завершается соединением колонн друг с другом арками, на которых лежит стена (рис. 269): этим показывается, что стена вырастает из колонн, которые являются не более как частью стены, только облегченной внизу большими пролетами интерколумниев. Арка между колоннами, теснее связывая стволы колонн со стенной массой, вместе с тем еще яснее, чем прямые антаблементы, показывает тонкость геометризованной стены-перегородки. Кристалличность и тонкость стен по сторонам главного нефа важна и для нашего представления о других стенах здания, которые кажутся зрителю такими же тонкими и невесомыми. Стена среднего нефа с колоннадой внизу и световыми отверстиями сверху (рис. 267) является основной формой древнехристианской базилики, на которой базируется ее архитектурно-художественная композиция. Тонкость и легкость этой стены создает впечатление облегченных воздушных форм, дематериализованных и одухотворенных. Оставшиеся между арками и световыми отверстиями поверхности все больше и больше покрывают мозаикой, также и конху апсиды, стены которой облицованы мрамором. В апсиде помещают несколько ступеней, предназначенных для сидения служителей культа, с роскошным троном епископа в центре. В целом апсида обрамляет торжественное собрание священнослужителей под изображением божества в конхе вокруг стола-жертвенника. Дематериализация боковых стен сильно подчеркивается световыми контрастами темного нижнего пространства портика и залитого светом верхнего яруса световых отверстий. Темные пространства внизу и светлые наверху переходят друг в друга, борются друг с другом, и в этой борьбе света и тьмы тают и растворяются остатки стены между многочисленными пролетами. Общей дематериализации соответствует и открытая внутрь стропильная крыша (рис. 269, 308 и 309), которая производит совершенно своеобразное художественное впечатление, основанное на сгушении под ней темноты — даже днем, по контрасту с рядом боковых световых отверстий, но особенно вечером и ночью, когда во время собраний базилика освещена большим количеством маленьких лампочек и свечей в руках у собравшихся, что заставляет блестеть поверхности золотых мозаик и необычайно усиливает эффекты светотени.

Рис. 269. Рим. Базилика Св. Агнессы

Над боковыми кораблями иногда имеются помещения второго яруса — хоры (рис. 269), которые известны были уже в языческих базиликах и храмах (рис. 5). Хоры еще больше усложняют композицию внутреннего пространства и переходы светотени. Они связаны со стремлением увеличить вместимость базилики и с усилением зрелищного момента — торжественных и блестящих шествий и процессий, проходящих по среднему нефу, на которые смотрят зрители из двух ярусов боковых нефов.

В римских древнехристианских базиликах IV века мы имеем переходные произведения от языческой архитектуры рабовладельческого Рима к зодчеству феодальных христианских стран Средневековья — к византийской архитектуре на Востоке и к романскому стилю в Западной Европе. Связь древнехристианской архитектуры с византийской не менее глубока, чем ее связь с романским зодчеством, причем и византийская и романская архитектуры помимо того непосредственно примыкают также к римским памятникам II и III веков. Но для Западной Европы композиция древнехристианской базилики играет особенно большую роль, так как церковная архитектура Западной Европы вплоть до XIX века и даже позже разрабатывает базиликальную схему церковного здания, в противоположность Византии, в зодчестве которой главную роль играет центрический архитектурный тип.

Рис. 270. Рим. Латеранский баптистерий

Рис. 271. Рим. Церковь Св. Стефана

Тем не менее древнехристианские базилики Рима IV века отличаются целостным архитектурным стилем. В них феодализировавшийся Рим на основе предшествовавшего развития архитектуры еще рабовладельческого Рима, а также сильно примыкая к восточной школе римской архитектуры, создал свой новый стиль. В древнехристианских базиликах очень сильны отголоски зодчества рабовладельческих Греции и Рима, но вместе с тем главным содержанием является новая феодальная религиозная идеология, на службу которой поставлены архитектурные формы, сохранившие, однако, в отличие от восточно-деспотических догречееких архитектур, вместе с тем и значительную долю своей самостоятельности как тектонические образы.

Древнехристианские базилики распространились в IV веке по всей империи, в различных частях которой можно проследить всевозможные варианты основного архитектурного типа. Особенно отличаются от столичных древнехристианские базилики восточных провинций, которые, однако, только в V и VI веках выработали свой особый архитектурный тип, относящийся уже к византийской эпохе (ср. ниже стр. 455).

Базиликальный разрез применялся в IV веке в Риме и к центрическим культовым зданиям (рис. 270 и 271).

Wulff О. Altchristliche und byzantinische Kunst. Berlin, 1915; Marucchi O. Basiliques et eglises de Rome. Paris-Rome, 1902; Le Chiese di Roma illustrate. Roma, 1923 слл.; Riegl. Die Entstehung der altchristlichen Basilika (Jahrbuch der Zentralkommission fűr Kunst- und historische Denkmale, I), 1903; Dvorak M. Die Entstehung der christlichen Kunst (Wiener Jahrbuch fűr Kunstgeschichte, II), 1923; Sauer J. Neues Licht auf dem Gebiet der christlichen Archäologie. Freiburg i/B.-Leipzig, 1925; Carcopino J. La basilique pythagoricienne de la Porte-Majeure. Paris, 1927; Neuss W. Die Kunst der alten Christen. Augsburg, 1926; Styger R. Nymphaen, Mausoleen, Baptisterien (Architektura, I), 1933; Giovenale G. II Battistero Lateranense. Roma, 1929; Liesenberg K. Der Einfluss der Liturgie auf die frűhchristliche Basilika. Freiburg i/B., 1928; Witting. Die Anfange christlicher Architektur; Schlosser J. Heidnische Elemente in der christlichen Kunst des Altertums. Berlin, 1927; Glűck H. Die Herkunft des Quer-schiffes in der romischen Basilika und der Trikonchos (Festschrift P. Clemen). Dűsseldorf-Bonn, 1926; Koethe H. Frűhchristliche Nischenrondbauten. Marburg, 1927–1928; Weigand E. Die Orient- oder Rom-Frage in der frűhchristlicher Kunst (Zeitschrift fur neutestamentische Wissenschaft, 22); Ginhardt R. Das christliche Kapitell zwischen Antike und Spatgotik. Wien, 1923.

Мавзолей Констанцы в Риме

В IV веке в Риме было положено начало дальнейшего развития архитектуры, протекавшего в V и VI веках уже в Константинополе, в основу которого легло слияние стиля древнехристианских базилик с римским сводчатым стилем. Характерно, что решающим памятником этого направления является мавзолей Констанцы, дочери Константина Великого, в Риме (рис. 272–274), образцом которому служили более ранние мавзолеи языческих императоров и особенно мавзолей Диоклетиана в Спалато.