Для дворца Диоклетиана и переходного характера его архитектуры особенно типично, что прямолинейные формы, восходящие к эллинистической и классической греческой архитектуре, и криволинейные формы римского сводчатого стиля уживаются в нем рядом друг с другом, иногда взаимно проникаясь, а иногда сосуществуя без взаимной связи (рис. 249). Так, портики с прямыми антаблементами и с арками между колоннами были сопоставлены непосредственно рядом друг с другом. Так, маленький простиль старого типа уравновешивался на противоположной стороне главной улицы купольным мавзолеем Диоклетиана (рис. 247).

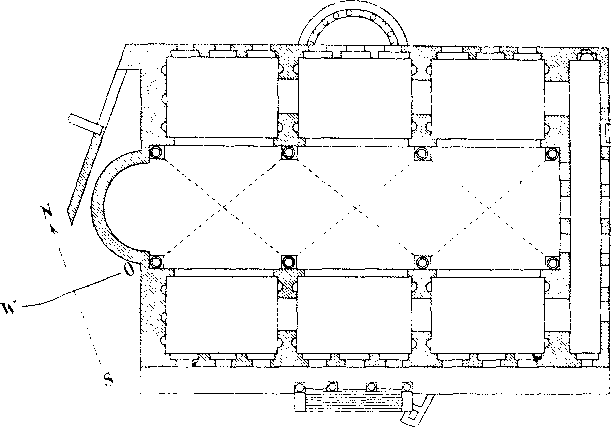

Мавзолей (рис. 254–256) хорошо сохранился. Он сильно выделяется в плане из всех помещений дворца массивными стенами, принимающими на себя боковой распор тяжелого купола. Мавзолей образует восьмигранник, который стоит совершенно отдельно на отведенном ему дворе. Ни храмик на противоположной стороне главной улицы, ни мавзолей не окружены перистилями, а стоят во дворах с гладкими стенами. Вокруг мавзолея идет наружный портик с прямым антаблементом, достигающим половины высоты здания. Над входной лестницей, обращенной к главной улице, образована тройная ячейка с аркой над средним делением и фронтоном над ней. Внутри мавзолей имеет цилиндрическую форму, непосредственно переходящую в купол. Внутренний цилиндр расчленен восемью нишами, попеременно прямоугольными и полуциркульными в плане. К простенкам между нишами приставлены колонны, помешенные двумя рядами друг над другом. Прямые антаблементы, которые они несут, раскрепованы, а ниши по своей высоте ниже линии капителей нижних колонн. Саркофаг (каменный гроб) императора стоял в подземной камере. Диаметр купола 13,5 м, толщина стен 2,9 м.

Рис. 252. Спалато. Реконструкция детали Золотых ворот дворца Диоклетиана

Рис. 253. Спалато. Антаблемент храма дворца Диоклетиана

Рис. 254. Спалато. Мавзолей Диоклетиана в его дворце

Рис. 255. Спалато. Мавзолей Диоклетиана в его дворце

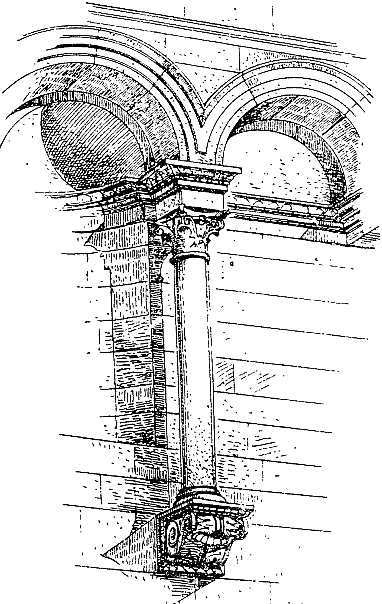

Рис. 256. Спалато. Деталь портала мавзолея Диоклетиана

Верхний главный зал мавзолея Диоклетиана непосредственно примыкает к Пантеону, он в своей вершине тоже имел круглое отверстие. В нишах стояли фигуры. Однако общая композиция мавзолея Диоклетиана совершенно отличается от композиции Пантеона. В Спалато наблюдаются новые и очень противоречивые тенденции, нарушающие цельность впечатления. В мавзолее еще гораздо сильнее, чем в Пантеоне, выступает материальность каменной кладки внутреннего массива. Но вместе с тем поставленные перед стенами колонны, сильно раскрепованные, подчеркивают окутывающий массу кладки пространственный слой, который контрастирует с каменной массой. Два яруса колонн (восходящие в конечном счете к двум ярусам колонн внутри периптера) тоже облегчают внутренность и контрастируют с каменными глыбами. Колонны не втянуты в массу и стоят перед ней. Происходит борьба между массой и колоннами из-за антаблементов, что напоминает здания римского барокко (рис. 189–193).

В мавзолее Диоклетиана наблюдается тенденция к растворению материального, которая предвосхищает древнехристианские церкви Рима IV века, и особенно византийскую архитектуру VI века. Дематериализация (растворение материального) сказывается прежде всего в обработке купола. Характерно, что, по контрасту с тяжелой и негибкой массой каменных стен, купол (рис. 255) весь сложен из кирпича, он легкий и эластичный. По контрасту с телесными касетами Пантеона, которые производят очень конкретно-вещественное и материальное впечатление, купол мавзолея Диоклетиана был внутри покрыт расписанной живописью штукатуркой или, что более вероятно, мозаикой (рис. 254).

Это растворяло поверхность купола, внося в нее пространство и движение. Дематериализация особенно сильно сказалась в обработке капителей и антаблементов, густо покрытых сложным подвижным орнаментом, сработанным в значительной степени при помощи бурава, который все больше и больше употреблялся в позднеримское время при проработке орнаментальных архитектурных деталей (рис. 253 и 256). Буравом проделывают в мраморе многочисленные темные отверстия, особенно на капителях. Весь характер римского архитектурного орнамента заметно меняется. Исчезает былой богатый рельеф и сочность пластических деталей. Формы схематизируются и упрощаются. Все внимание орнаментатора направлено на то, чтобы разрыхлить поверхность большим количеством мелких форм и заставить ее вибрировать резкими мелкими контрастами темных и светлых пятнышек, совершенно растворяющих материальное в мелочной игре светотени. Мельче стали и колонны, благодаря тому что верхний ярус, воспринимавшийся в Пантеоне только как аттик, в Диоклетиановом мавзолее доведен до размеров равноправного ордера, правда подчиненного нижнему. В Спалато не проведено последовательного субордирования членений, так что выступающие со всех сторон колонны равномерно мелькают во внутреннем пространстве.

Niemann G. Der Palast des Diokletian in Spalato. Wien, 1910; Hebrard E., Zeiller I. Palais de Diocletien. Paris, 1912; Bulic F. Kaiser Diokletians Palast in Split. Zagreb, 1929; Schulz B. Die porta aurea in Spalato (Jahrbuch des deutschen archaeologischen Instituts. 24), 1909; Strzygowski J. Spalato (Studien aus Kunst und Geschichte, Franz Schneider gewidmet), 1906; Zeiller J. Sur la place du palais de Diocletien a Spalato dans l'histoire de Part (Byzantion, 6), 1931; Weigand E. Die Stellung Dalmatiens in der romischen Reichskunst (Strena Buliciana). Zagrebiae, 1924; Weilbach F. Die Rekonstruktion des Diokletians-Palastes (Strena Buliciana), 1924; Bulic F. II sepolcro di Diocleziano a Split (Vjesnik za archeol. Dalmatinsku, 40).

Базилика Максенция в Риме

В основу этой грандиозной римской базилики (рис. 257–260) — последнего гигантского монументального римского здания — положена система центрального зала терм в той форме, какую он принял в термах Диоклетиана (рис. 233 и 236). Боковые помещения очень развиты, перекрыты полуцилиндрическими сводами, перпендикулярными главному нефу, и соединены друг с другом пролетами, которые здесь значительно шире, так что образовались настоящие боковые нефы. Средний, более высокий, неф перекрыт тремя крестовыми сводами, пяты которых опираются на восемь колонн. Здание окончено Константином Великим, оно задумано и построено Максенцием, императором, которого Константин победил со своим войском и сместил. Максенций был сторонником восстановления и обновления старой традиционной римской культуры и язычества, и эта тенденция нашла себе яркое выражение в огромной базилике, которую он начал строить на старом республиканском форуме между храмом Венеры и Ромы и форумом Веспасиана (рис. 151 и 152). Первоначально главный вход в базилику помещался с широкой стороны, обращенной на форум; на противоположной длинной стороне, против главного входа, была апсида, отделенная тройной аркадой от внутреннего пространства. Но впоследствии ориентацию изменили, пристроили другую, подобную первой, апсиду, с узкой стороны выходящей на форум, а главный вход перенесли на узкую сторону, обращенную к храму Венеры и Ромы, приделав к этой стороне здания вестибюль, перекрытый семью крестовыми сводами.

Рис. 257. Рим, Базилика Максенция

Рис. 258. Рим. Базилика Максенция. Реконструкция