Рис. 78. Храм Аполлона в Бассах

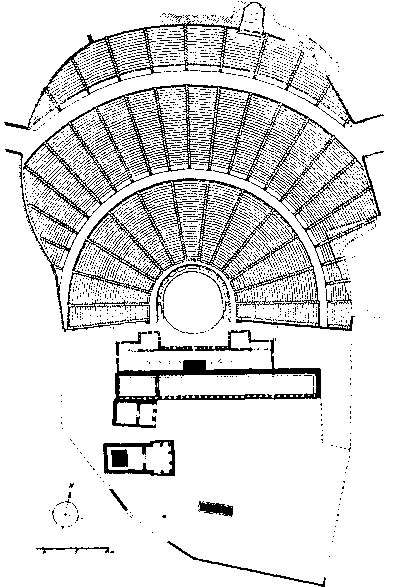

Рис. 79. Мистериальный храм в Элевсине

Очень важным зданием, современным Парфенону, является еще храм в Элевсине (рис. 79), построенный тоже Иктином и предназначенный для совершения Элевсинских мистерий — таинственного культа, к которому допускались только посвященные и ритуал которого до сих пор недостаточно исследован. Общая форма здания восходит к аналогичному более старому храму, стоявшему в VI веке на том же месте, но значительно меньшему. Элевсинский храм восходит к композиции персидских дворцов и состоит из большого квадрата стен, между которыми расставлены на равных расстояниях друг от друга колонны, разбивающие большой квадрат плана на ряд маленьких квадратов. По стенам идут несколько ступенек, предназначенных для стояния участников мистерий. Ноак предполагает, что над средней частью здания возвышался световой фонарь, под которым колонны были отделены от остального пространства внутренности занавесками. Мистерии происходили с вечера и кончались утром. Последняя часть их, по Ноаку, заканчивалась отдергиванием занавесок, так что утренний свет вдруг заливал внутренность, и показом колосса, который имел священное значение. С архитектурной точки зрения элевсинский храм очень важен для дальнейшего как другой полюс греческой архитектуры эпохи Перикла, противоположный Парфенону. В элевсинском храме его наружная масса первоначально была совершенно гладкой и не имела колоннады. Внутреннее же устройство дает функционалистическое оформление тех культовых процессов, которые там происходили. В противоположность к монументальной внешности Парфенона, в Элевсине архитектор дает только футляр, вмещающий собрание, дает оболочку над движениями людей, саму по себе совершенно пассивную и отступающую на задний план перед тем действием, которое в ней совершалось. В этом смысле элевсинский храм предвосхищает эллинистическую архитектуру.

Ross, Schaubert, Hansen. Der Tempel der Nike Apteros, 1839; Wurz R. Die Entstehung der Saulenbasen des Aitertums (Zeitschrift fur Geschichte der Archit. Beiheft. 15); Puchstein O. Das jonische Kapitell. Berlin, 1887; Braun-Vogelstein. Die jonische Saule; Heberdey R. Die Komposition des Reliefs an der Balustrade der Athena Nike Jahresh d. osterr. archaeol. Inst., XXI–XXIL. Wien, 1922; Carpenter R. The sculpture of the Niketemple parapet. Cambridge Massach, 1929; The Erechtheion (издание Американского института в Афинах); Rodemvaldt G. Die Form des Erechthcions (Neue Jahrbűcher fur klassische Altertumswissenschaft), 1921; Ronc: e\vski K. Die Kariatidcn des Erechtheion (Archaeol. Anzeiger-Jahrbuch des Deutechen Arch. Institute), 1922; Stackelberg O. Apollotempel zu Bassű. 1826: Cockerell C. The temples at Aegina and Bassae, 1860; Kabbadias P. Der Apollotempel zu Phigaleia (Comptcs rendus du Congres international d'archeologie). Athenes, 1905; Cp. Stevens G.(American Journal of Archaeology), 1908; Noack F. Eleusis (текст и атлас). Berlin-Leipzig. 1927: Weickert С. Iktinos (Thieme-Becker-Vollmer. Allgemein. Lexikon d. bild. Kunstler. 18). Leipzig. 1925: Weigand E. Vorgeschichte des korinthischen Kapitells. Wurzburg. 1920; Dunn J. Das korinthische Kapitell in Phigaleia (Jahreshefte des osterreichischen archacologischen Instituts). 1906; Lyon. The development of the Corinthian capital in Greece (Art and Archaeology. 18).

VIII. Архитектура IV века

Полное поражение Афин Спартой в 404 году и связанные с этим смуты завершили процесс распадения афинского государства эпохи Перикла и всего связанного с ним комплекса культурных ценностей. Наступила эпоха развития крайнего эгоистического индивидуализма. Неудачное окончание войны не задержало дальнейшего развития афинской промышленности и торговли; отдельные предприниматели обогащались все больше и больше. Эти индивидуальные состояния порождали роскошь частной жизни. Государственная строительная деятельность почти совсем прекратилась, зато широко развернулось строительство частных домов, которые стремились превзойти друг друга богатством и пышностью внутренней отделки. Дома Афин этой эпохи нам неизвестны по их материальным остаткам, но мы имеем ясное представление о росте богатства и роскоши частных жилищ по литературным источникам. В IV веке намечается перелом от преобладания общественных зданий над жилыми, как это было в классическую эпоху при Перикле, к перенесению в архитектуре центра тяжести на отделку частного жилища.

В Афинах сохранилась от этого времени очень характерная постройка — памятник Лисикрата 334 года (рис. 80), возведенный в память победы некоего Лисикрата с его хором мальчиков на хорегическом состязании. Выполненный по заказу частного лица, этот памятник отличается своими маленькими размерами и игрушечным характером. Типичен пышный коринфский ордер, который при этом применен. Коринфский ордер отличается от ионического только своей капителью, более богатой и роскошной, отвечающей новым требованиям пышности и богатства частной жизни. Над кровлей памятника Лисикрата помешалась большая коринфская капитель (рис. 81), от которой спускались орнаментальные завитки, с декоративным бронзовым треножником над ней, который был призом, полученным Лисикратом.

Единственным большим зданием, построенным в IV веке в Афинах, является театр Диониса (рис. 82) на южном склоне Акрополя. Театральное здание развивается в Греции уже на протяжении VI века, но оно окончательно сложилось только в IV веке, а широкое распространение получило лишь в эллинистическую эпоху. Характерно, что в V веке, когда греческая драма достигла наивысшего расцвета, в Афинах было крайне простое и скромное театральное здание. По сравнению с афинским театром Диониса IV века эллинистические строители театров внесли изменения только в деталях.

Рис. 80. Афины. Памятник Лисикрата

Греческое театральное здание в своих истоках связано с культовыми плясками на круглой площадке вокруг алтаря, которую окружало кольцо зрителей. Стонхендж (рис. 370) является отдаленным прототипом греческого театра. Греческие архитекторы в дальнейшем оформили монументальными ступенями для сидения склоны холма, огибающие площадку для плясок, из которых впоследствии развилось действие драмы.

Рис. 81. Капитель памятника Лисикрата в Афинах

В противоположность монументальному периптеру, греческое театральное здание отличается функционализмом своей архитектуры. Оно вовсе не имеет наружного объема, расположено на склоне холма и только оформляет места для зрителей, полукругом раскинувшиеся перед зданием сцены (рис. 83). Между сценой и зрителями помещается круглая орхестра с алтарем посередине, предназначенная для выступления хора и актеров. Единственной задачей такого здания является создание вместилища для огромного по тому времени количества зрителей в афинском театре Диониса, достигающего тридцати тысяч человек. Здание сцены было отделено от мест для зрителей и очень скромно оформлено сзади, часто оно тоже не имело самостоятельной задней стены, а примыкало к портикам (имевшимся и в афинском театре), служившим в качестве фойе, в которое можно было и укрыться в случае дождя. Греческое театральное здание является в истории архитектуры самым древним примером функционалистического решения светского общественного здания. Его архитектурная композиция состоит в превращении склона холма в ряды сидений, ориентированных на реального человека.

Рис. 82. Афины. Театр Диониса

Единственная задача этих сидений сводится к тому, чтобы дать зрителям удобные места, поставленные по возможности все в одинаковые условия в смысле видимости и слышимости происходящего на сцене и на орхестре.