Рис. 151. Рим. Форумы

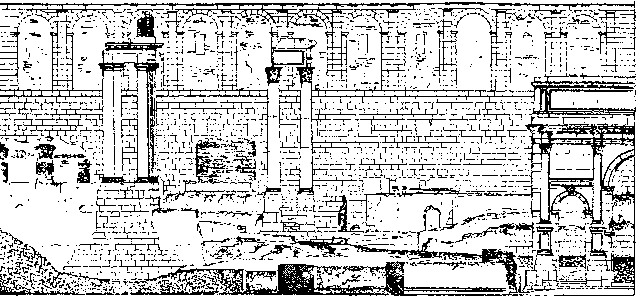

Рис. 152. Рим. Форум романум

Столица государства — Рим на реке Тибре — имела и до конца существования Римской империи сохранила форму неправильного города, который, как и Афины, невозможно было исправить в силу его громадности, хотя попытки к этому и делались. Древнейшей главной площадью Рима был республиканский форум (рис. 151 и 152), называемый форум романум (forum romanum) — на нем происходили народные собрания и стояла трибуна (ростра — rostra), с которой говорили речи. Форум романум имеет совершенно неправильную форму и получился в результате постройки на нем в различное время ряда общественных зданий. Так, базилика Юлия возникла в 1 веке до н. э., базилика Эмилия в 179 году до н. э., курия, где заседал сенат, в I веке до н. э., жилише весталок (девушек, обреченных на безбрачие и оберегавших священный огонь богини Весты) и ряд храмов — в различное время. Над республиканским форумом возвышается холм Капитолий, на котором находилось главное святилище Рима — храм Юпитера Капитолийского — и римская крепость. К республиканскому форуму сходились главные улицы города, а через них и главные дороги страны. Это было впоследствии отмечено Августом постановкой на форум романум доски (миллиариум ауреум), на которой были написаны расстояния от нее наиболее крупных городов.

Рис. 153. Рим. Табуларий

Первоначальная форма базилики Юлия еще недостаточно выяснена, но хорошо известно оформление сохранившегося в значительных своих частях здания государственного архива на Капитолии, возвышавшегося над республиканским форумом. Этот архив назывался Табуларий (tabularium) и был построен в 78 году до н. э. Значение его лицевой стороны (рис. 153), выходившей на форум романум, очень велико: в ней мы имеем один из самых древних дошедших до нас примеров типичного для многих последующих римских зданий соединения арок на столбах с приставленными к этим столбам полуколоннами, несущими антаблемент, приложенный к стене над арками. Этот мотив не встречается в эллинистической архитектуре, в которой мы почти не находим кривой — ни в планах, ни в строении форм. В Табуларии кривая господствует и составляет главный архитектурный мотив наружного вида здания. Основной акцент перенесен на массу арок и столбов, отделенных от арок карнизом из нескольких простых обломов. К этой массе приставлен ордер, чтобы ее расчленить. В Табуларии мы имеем впервые в очень значительном римском монументальном здании типичную ячейку, состоящую из двух столбов с перекинутой между ними аркой и приставленными к столбам полуколоннами, которые несут прямой антаблемент над аркой. Эта ячейка играет впоследствии огромную роль не только в римской архитектуре, но и во всей последующей архитектуре Европы вплоть до XX века. На примере Табулария видно, какой гибкостью отличается арочная ячейка: путем суммирования множества таких ячеек образована его лицевая сторона. Римская арочная ячейка применима к зданиям самой различной формы. Происходит она, по-видимому, из арочных субструкций, как, например, наружные части амфитеатра в Помпеях. Такие субструкции известны уже на эллинистическом Востоке, например в Пергаме (рис. 119). Однако соединение греческого ордера с системой арок и столбов и характерные пропорции пролетов, которые отличают римскую арочную ячейку, встречаются только в Риме и заставляют признать эту ячейку за создание римского зодчества.

К этой же ранней эпохе относится и первый каменный римский театр — театр Помпея, построенный в 55 году.

Maltezos С. La Tholos d’Athenes et les clepsydres (Bulletin de Correspondance Hellenique, 49); Frank T. Roman Buildings of the Republic: an attempt to date them from their materials (Papers American Acad, in Rome, 3); Май A. Pompeji in Leben und Kunst, 1908; Май A. Gcschichte der dekorativen Wandmalerei in Pompeji. Berlin, 1882; Weichardt C. Pompeji vor der Zerstorung. Leipzig, 1897; Warscher T. Pompeji. Berlin, 1925; Della Corte M. Pompeji. Die neuen Ausgrabungen. Roma, 1926; Gusman P. La decoration murale a Pompei, 1924; Curtins L. Die Wandmalereien Pompejis. Leipzig, 1929; Van Buren A. The technique of stucco ceilings at Pompeji (Journal of Roman Studies, 14); Sogliano A. 11 foro di Pompei (Rendiconti Accad. Lincei), 1925; Goldscheider O. Das Forum Civile zu Pompeji, ein Meisterstűck antiker Stadtregulierung (Stadtebau), 1926; Hűlsen Ch., Kiepert H. Formae Urbis Romae. Berlin, 1896; Huelsen J. Le Forum Romain, son histoire et ses monuments. Rome, 1906; Ruggiero E. de. II Foro Romano. Roma-Arpino, 1906; Marucchi H. Le Forum Romain et le Palatin d'apres les dernieres decouverts. Rome, 1925; Rodocanachi E. Le Capitol Romain antique et moderne. Paris, 1904; Delbrueck R. Hellenistische Bauten in Latium. Strassburg, 1, 1907, II, 1912; Birnbaum V. Dum zvany Livie na Palatinem. Praha. 1922.

2. Римская архитектура эпохи Августа

Торгово-промышленно-рабовладельческий класс развивался в Риме хронологически позднее, чем в Греции. Римлянам приходилось постепенно, с огромными трудностями и величайшим напряжением, сколачивать свое государство, отвоевывая шаг за шагом землю сперва у непосредственных соседей, потом у более отдаленных, проявляя величайшую выдержку и терпение, пока вся Италия не оказалась в их руках. Тут римляне столкнулись с мощными соседями: с одной стороны — с сильными эллинистическими государствами, далеко превосходившими Рим своей многовековой культурой, с другой стороны — с Карфагеном.

Римляне победили Карфаген и подчинили себе территорию Греции. В I в. до н. э. началась экспансия Рима на север: Цезарь завоевал Галлию (теперешнюю Францию). Римляне оказались обладателями гигантских территорий, которые еще не были спаяны в единое целое; каждая из огромных составных частей нового мирового государства имела свои вековые культурные традиции и жила в значительной степени еще обособленной жизнью. Перед усвоившими все достижения эллинистической культуры римлянами открылись во всех отношениях широчайшие возможности. Долголетние войны дали в руки господствующему классу рабовладельцев огромные запасы рабской силы, которую можно было эксплуатировать на промышленных предприятиях, в торговле и при обработке земли. Привилегированное положение завоевателей давало римлянам огромные выгоды. Но для того, чтобы наладить эксплуатацию земельных богатств, чтобы поднять торговлю и промышленность, чтобы поставить на должную высоту обмен между провинциями и связанное с этим строительство дорог и мостов, строительство городов и общественных зданий, — нужно было создать централизованный бюрократический аппарат, который регулировал бы жизнь страны во всех направлениях. Внутреннее развитие римского общества, в свою очередь, привело к тому, что в течение I века до н. э. постепенно шаг за шагом римское государство из республики превращается в монархию эллинистического типа. Цезарь был уже фактически монархом. Но еще Август (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.), первый настоящий римский монарх, заставлял продолжавшие свое существование старые республиканские учреждения все вновь и вновь избирать себя на различные высокие должности и любил говорить, что он только первый из равных, только председатель сената — высшего совета из представителей господствующего класса.

«Классицистические» храмы

Эпоха Августа очень ярко отражается в архитектуре храмов. Господствует старый греческий периптер, но в эллинистической интерпретации сильно проникнутый новыми римскими чертами. Прямоугольный вариант представлен несколькими первоклассными памятниками, среди которых особенно выдаются так называемый квадратный дом (maison carre) в Ниме и храм во Вьенне (оба города теперь находятся во Франции); в самом Риме близок к ним храм Фортуны Вирилис (Fortuna virilis), а также более крупные храмы. Храм во Вьенне (рис. 154) особенно характерен. Точно не расследовано его окружение, поэтому приходится ограничиться анализом форм самого здания. Сравнительно небольшой храм был, вероятно, окружен перистильным двором и придвинут задней стороной к портику перистиля. Сам он имеет ряд черт, заимствованных из этрусской архитектуры. Сюда относится главным образом высокий подиум с лестницей только спереди и отодвинутая на задний план и отчасти выступающая на боковых сторонах целла, так что перед ней образуется довольно значительное пространство глубокой колоннады. По своим общим формам этот храмик коринфского ордера, излюбленного уже в эллинистическую эпоху и особенно распространенного в Риме, очень близок к аналогичным эллинистическим храмикам. Но при ближайшем рассмотрении легко заметить, по сравнению с эллинистическими образцами, совершенно другой характер целого и отдельных форм. В римском здании нет той непосредственности, которой овеяны произведения эллинистической архитектуры, той теплоты чувства, которым они проникнуты, и той связи с природой и растворения в ней, которые так для нее характерны. Храмик в Ниме имеет классицистический характер. Это не язык классической или эллинистической архитектуры, которые естественно мыслят греческим ордером, а язык человека, который стремится приблизиться в своем архитектурном мышлении к эллинистическим и даже к классическим образцам, изучая их. Все формы храмика во Вьенне проникнуты сдержанным рационализмом, так характерным для римлян и так отличающим их от греков. Это сказывается и в суховатости деталей, например рисунка каннелюр и капителей, и в подчеркнутой точности и сдержанности очертаний колонн и венчающих частей. Волевое напряжение и рассудочная ясность определяют собой композицию целого и сквозят в каждой детали. Все формы подтянуты, подчеркнут вертикализм колонн и передней стороны, выделенной как главное. Смотря на это здание, зритель принимает несколько натянутую позу. Храмик во Вьенне проникнут официальной благопристойностью, совершенно чуждой греческому зодчеству.