Особняк И. В. Пашкова. Архитектор Г. А. Боссе, 1841–1844 гг. Фотография автора.

Особняк графа А. А. Закревского. Архитектор Г. А. Боссе. Проект. 1843 г. ЦГИАЛ.

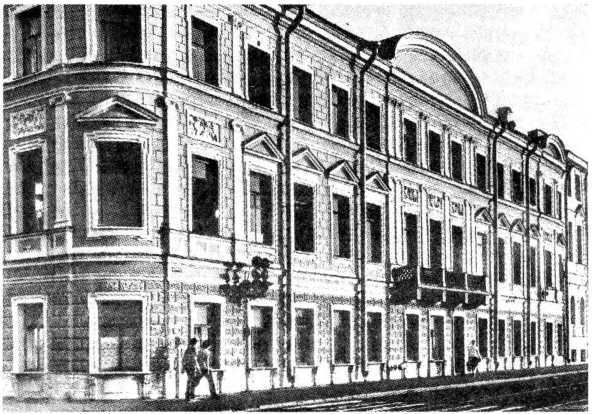

Особняк князя М. В, Кочубея. Архитектор Г. А. Боссе, 1853–1855 гг. Фотография автора.

В особняках Л. В. и М. В. Кочубеев хорошо сохранились многие интерьеры. Парадные залы, размещенные в верхних этажах, Боссе в обоих зданиях оформил в духе барокко и рококо. Это стилевое направление получило очень большое распространение в интерьерах особняков петербургской аристократии. Контраст между относительно сдержанными формами неоренессансных фасадов и роскошной отделкой парадных залов был одним из распространенных приемов в архитектуре особняков середины XIX века.

Если фасады особняков Л. В. и М. В. Кочубеев иллюстрируют безордерную разновидность неоренессанса, то другая его разновидность — ордерная — может быть представлена фасадами особняков двух других братьев — графов Г. А. и Н. А. Кушелевых-Безбородко, сыновей богатейшего сановника времени правления Екатерины II. Особняки расположены у начала улицы Фурманова (быв. Гагаринская) и образуют своеобразный микроансамбль.

Угловой участок (ныне угол набережной Кутузова и улицы Фурманова, дом № 24/1) в середине прошлого века принадлежал камер-юнкеру графу Григорию Александровичу Кушелеву-Безбородко. Стоящий на этом участке угловой трехэтажный дом, выходящий главным фасадом на набережную Кутузова, а боковым — на улицу Фурманова, свой современный облик получил в итоге перестройки, осуществленной в 1857–1858 годах архитектором Р. Р. Генрихсеном[209]. При перестройке особняка конструкции стен прежнего трехэтажного здания и форма оконных проемов были полностью сохранены, но фасад получил новую отделку, типичную для петербургского неоренессанса середины XIX века: первый этаж был обработан рустом, второй и третий — пилястрами, размещенными поэтажно. Второй этаж, в котором располагались парадные комнаты, выделен не только увеличенной высотой окон, но и барельефами с танцующими путти. Ренессансная система поэтажных пилястр и по-ренессансному трактованные барельефы довольно удачно сочетаются со строгой, классицистической формой наличников. Облик здания импонирует изяществом деталей, и только несколько грузные фронтоны, предназначавшиеся для установки герба и эмблем владельца, пожалуй, нарушают его пропорции.

Особняк графа Г. А. Кушелева-Безбородко. Архитектор Р. Р. Генрихсен, 1857–1858 гг. Фотография автора.

Особняк графа Н. А. Кушелева-Безбородко. Архитектор Э. Я. Шмидт. Проект фасада. 1859 г. ЦГИАЛ. Публикуется впервые.

К особняку Г. А. Кушелева-Безбородко примыкает особняк, принадлежавший его брату — Николаю Александровичу (современный адрес — улица Фурманова, 3). Этот дом был построен в 1857–1862 годах архитектором Э. Я. Шмидтом. Фасад здания сплошь облицован мрамором. Это был уникальный случай в петербургской архитектуре: почти сплошная облицовка фасадов мрамором была применена только в Мраморном дворце, построенном в 1768–1785 годах, и в Исаакиевском соборе. Однако граф Н. А. Кушелев-Безбородко, один из богатейших людей Петербурга, мог позволить себе подобную роскошь — построить «палаццо» с фасадом из рускольского мрамора. Некоторые орнаментальные детали (капители пилястр, львиные маски, «зонтики» над подъездами) были отлиты из чугуна. Автор проекта архитектор Э. Я. Шмидт проявил себя хорошим знатоком форм итальянского зрелого ренессанса. Спроектированный им фасад — одна из лучших интерпретаций этого стиля в петербургской архитектуре. Несомненно, что удаче архитектора во многом содействовал и сам материал — мрамор: благодаря ему формы здания приобрели особую законченность, декоративность и благородство.

Очень эффектна и нарядна внутренняя отделка особняка Н. А. Кушелева-Безбородко, частично сохранившаяся до нашего времени. В соответствии с художественными вкусами середины XIX века парадные комнаты получили отделку в духе разных исторических стилей (преимущественно в формах «стиля Людовика XIV» и «стиля Людовика XV»[210]) и обильно декорированы кариатидами, резвящимися амурами, разнообразной лепниной.

Обращение петербургских архитекторов при проектировании фасадов особняков к мотивам итальянского ренессанса было вызвано не только желанием обновить и разнообразить художественный язык архитектуры: оно стимулировалось и определенными идеологическими и функциональными предпосылками.

Заимствованные в архитектуре эпохи Возрождения широкие арочные окна позволяли лучше осветить помещения, чем окна прямоугольной формы, распространенные в архитектуре классицизма. Свойственное итальянскому ренессансу подчеркивание поэтажных членений горизонтальными тягами и ордерными элементами, охватывающими каждый этаж по отдельности, более реалистично отражало внутреннюю структуру зданий, разделенных на этажи, чем принятый в классицизме «гигантский» ордер, охватывающий два этажа.

Однако еще большее значение имели соображения идейно-художественного характера: фасады петербургских особняков, оформленные «в итальянском вкусе», вызывали столь лестные для их владельцев ассоциации со старинными палаццо древних итальянских аристократических фамилий. А для многих представителей военно-бюрократической элиты, которые выдвинулись в царствование Николая I, но не могли похвастаться особой древностью и знатностью рода, такие ассоциации были особенно важны. Значение подобных стимулов в начавшемся увлечении неоренессансом точно подметил Ф. М. Достоевский: характеризуя «дворцы иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего времени», построенные в царствование Николая I «на манер иных итальянских палаццо», он писал, что их возвели «с претензией на столетия: слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить»[211].

С особняками богатейших аристократов нарядностью отделки конкурировал особняк финансово-промышленного туза, банкира, железнодорожного магната и известного мецената барона А. Л. Штиглица на Английской набережной (ныне набережная Красного Флота, 66–68, см. с. 295). Приобретая на одной из самых фешенебельных набережных столицы сразу два соседних участка, Штиглиц распорядился построить новый, большой особняк с эффектным фасадом «под ренессанс». Постройка была осуществлена в 1859–1862 годах. Автор проекта архитектор А. И. Кракау придал особняку облик монументального палаццо в духе произведений позднего Возрождения. Здание двухэтажное, но, несмотря на это, его высота намного превышает высоту соседнего трехэтажного дома. Фасад сплошь обработан глубоким рустом и завершается мощным антаблементом ренессансного типа. Очень высокие окна второго этажа оформлены наличниками в виде портиков из двух ионических полуколонн, поддерживающих антаблемент, увенчанный треугольным фронтоном. В центре первого этажа — прекрасно прорисованный портик из двух колонн коринфского ордера, поддерживающий балкон. За ним — вестибюль и беломраморная лестница, оформленная в духе раннего итальянского барокко. От площадки второго этажа, вдоль главного фасада, развернута анфилада высоких парадных залов.

На протяжении первой половины XIX века комплекс помещении в особняках становился все более сложным и разнообразным, а так как цены на земельные участки стремительно росли и застройка делалась все более плотной, то архитекторам приходилось проявлять немало творческой выдумки в планировке. Появились кольцевые анфилады, охватывающие внутренние световые дворы. Жилые комнаты стали размещать во внутренних флигелях, соединяя их с парадной частью особняка коридорами. В целях большего удобства сообщения между комнатами анфилады стали дублировать длинными соединительными коридорами (сложная система таких коридоров была применена архитектором А. И. Штакеншнейдером во дворце Белосельских-Белозерских). Усложняющиеся функциональные требования вели к тому, что план особняка становился несимметричным; в частности, довольно большое распространение получила Г-образная форма плана. Однако лицевые фасады при этом обычно получали традиционную симметричную композицию, которая и в середине XIX века продолжала считаться одним из главных признаков художественной законченности.