Таким образом, проектируя Александровский зал Зимнего дворца, Брюллов исходил из нового творческого принципа, выдвинутого эклектикой: взять из архитектурного наследия каждой эпохи все лучшее, что может быть использовано для решения современных строительных и архитектурно-художественных задач. Он применил готическую систему сводов, как наиболее целесообразную, и ввел ампирные декоративные детали, несущие идейнообразную нагрузку. Возможно, что в необычности такого сочетания готики и классицизма архитектор видел путь обновления художественного языка архитектуры. Своеобразный архитектурно-художественный образ Александровского зала и логическая обоснованность избранных Брюлловым стилевых прототипов — наглядная иллюстрация практического воплощения принципа «умного выбора».

Александровский зал Зимнего дворца. Архитектор А. П. Брюллов, 1839 г. Фрагмент. Фотография начала XX в.

Появление разностильных интерьеров в императорском Зимнем дворце при его восстановлении после пожара 1837 года и восторженные отзывы о них, опубликованные в прессе, естественно, ускорили отход от классицизма и развитие стилизаторско-эклектических тенденций в архитектуре дворцовых интерьеров. Стремясь найти новые, более разнообразные и гибкие средства художественной выразительности, отвечающие новым формирующимся функциональным и эстетическим критериям, архитекторы и художники-декораторы начали использовать в отделке помещений разнообразные стилевые прототипы: вслед за стилизаторской готикой в интерьеры дворцов и особняков стали проникать мотивы других исторических стилей: ренессанса, барокко, рококо, помпейского стиля и т. п. Более устойчиво приемы классицизма сохранялись в архитектуре парадных анфилад, особенно на рубеже 30-40-х годов. Однако в дальнейшем и эта традиция классицизма стала быстро преодолеваться.

К числу наиболее значительных и характерных памятников архитектуры, созданных в период, переходный от классицизма к эклектике, относится Мариинский дворец, построенный архитектором А. И. Штакеншнейдером.

Андрей Иванович Штакеншнейдер (1802–1865) — один из самых талантливых и плодовитых русских зодчих, работавших во второй трети XIX века[102]. Он принадлежал к поколению архитекторов, «вышколенных на строгости классицизма и затем отдавших свои силы на самые разнообразные прихоти вкуса»[103], в соответствии с новым социальным заказом и новыми эстетическими критериями. Окончив Академию художеств в 1820 году, он несколько лет работал «рисовальщиком при архитекторе» Монферране, в «Комиссии о построении Исаакиевского кафедрального собора». Самостоятельную строительную деятельность Штакеншнейдер начал с перестройки «в готическом вкусе» старинного замка Фалль в имении А. X. Бенкендорфа в Эстляндии.

В своих первых проектах и постройках 1830-х годов Штакеншнейдер то придерживался традиций классицизма — например, в здании Мариинского института (современный адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 52), построенном в 1835–1837 годах, то обращался к иным стилям: к «русскому стилю» — в проекте Никольского домика в Петергофе, к готике — в проекте фасада главного дома Знаменской дачи под Петербургом, на Старой Петергофской дороге (1836 г.), интерьеры в котором предполагались в греческом стиле, помпейском и т. д.

Мариинский дворец. Архитектор А. И. Штакеншнейдер, 1839–1844 гг. Фотография начала XX в.

Первой крупной постройкой Штакеншнейдера стал Мариинский дворец на Исаакиевской площади, построенный в 1839–1844 годах (ныне в этом здании размещается Исполком Ленинградского городского Совета народных депутатов). Дворец строился как резиденция дочери Николая I — Марии Николаевны, вышедшей замуж за герцога Лейхтенбергского.

Фасад дворца скомпонован в соответствии с принципами классицизма: центр и края выделены ризалитами, первый этаж обработан рустом, второй и третий объединены колоннами и пилястрами коринфского ордера. В то же время в прорисовке ряда деталей ощущается явный отход от классики — в частности в мелкой, «брильянтовой» рустовке стен первого этажа. В обработке поверхности колонн и пилястр Штакеншнейдер использовал новый прием: помимо углубленных желобков-каннелюр они получили в нижней трети дополнительные, так называемые багетные, вставки в виде вертикальных валиков, заполняющих каннелюры. Это был едва ли не первый в архитектуре петербургских фасадов пример такого нового, усложненного каннелирования ордерных элементов: они приобрели некоторую дробность и усложненность, что отвечало общей эволюции художественных вкусов в те годы.

Ротонда в Мариинском дворце. Архитектор А. И. Штакеншнейдер, начало 1840-х гг. Фотография начала XX в.

Кабинет Марии Николаевны в Мариинском дворце. Архитектор А. И. Штакеншнейдер, начало 1840-х гг. Фотография начала XX в.

Если фасад Мариинского дворца выдержан еще в приемах классицизма, то к разработке его интерьеров Штакеншнейдер подошел с иных позиций, явно подсказанных опытом и результатами восстановления Зимнего дворца.

Парадные залы Мариинского дворца были решены в традициях позднего классицизма. Они образуют анфиладу, расположенную в центральной части главного — второго — этажа. Анфиладу начинает парадная приемная герцога Лейхтенбергского, расположенная за стеной центрального ризалита: ее окна выходят на Исаакиевскую площадь. За парадной приемной следует освещенная верхним светом ротонда, окруженная двухъярусной колоннадой. Ее интерьер отличается великолепными пропорциями. Белый цвет стен, дополненный легкими вспышками мерцающей позолоты, создает настроение торжественного спокойствия. К ротонде примыкает Квадратный зал. Разделяющая их двухъярусная сквозная колоннада создает интересную игру ритмов и удивительный эффект «перетекания» пространства, зрительной и функциональной взаимосвязи обоих залов. Позади Квадратного зала Штакеншнейдер разместил зимний сад: здесь круглый год зеленели тропические растения, журчала вода в изящных фонтанах. Анфилада парадных помещений Мариинского дворца в миниатюре повторяла композицию главной анфилады Таврического дворца, построенного И. Е. Старовым в 1783–1790 годах. Использование приемов классицизма в планировке и отделке парадных залов придавало главной анфиладе ту торжественность и импозантность, которые отвечали ее функциональному назначению[104].

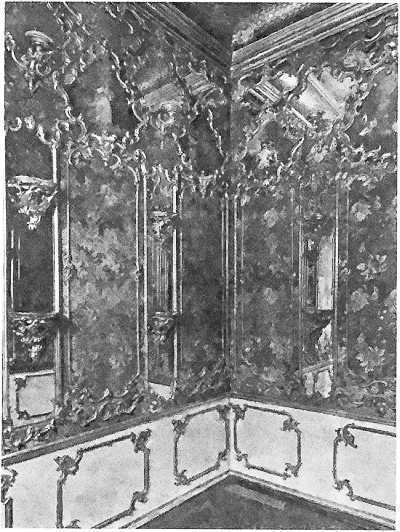

В ином ключе решены интерьеры личных апартаментов Марии Николаевны. Используя разные стилевые прототипы, Штакеншнейдер создал гамму разнообразных художественных образов. Изысканна, но сравнительно сдержанна отделка кабинета, декорированного в стиле «флорентийского ренессанса». Совсем иной эмоциональный оттенок приобрело оформление спальни: альков расписан в темных, сумеречных тонах, с изображением засыпающих нимф. Помпейский стиль ванной комнаты вызывал ассоциации с купальнями римских патрицианок: функцию помещения подчеркивал и белый цвет, преобладавший в его отделке, и кариатиды, изображавшие античных служанок. Изящный будуар, оформленный «в стиле Людовика XV» (так назывался тогда стиль рококо, господствовавший в интерьерах дворянских особняков 1720-1740-х годов), напоминая о «золотом веке» дворянства, своими небольшими, камерными размерами и прихотливой рокайльной орнаментацией настраивал на беспечную, легкую беседу в интимном кругу.

Будуар Марии Николаевны в Мариинском дворце. Архитектор А. И. Штакеншнейдер, начало 1840-х гг. Фотография начала XX в.