Все эти явления говорят о том, что жизнь народа, его художественное и поэтическое творчество оказались объектом пристального внимания и явились для многих русских писателей, поэтов, музыкантов и художников источником вдохновения, источником новых художественных открытий. Фольклоризм, обращение к народному творчеству стали одним из самых важных и характерных явлений русской культуры 1820-1830-х годов.

«Читая жаркие споры о романтизме, — писал Пушкин в 1828 году, — я вообразил, что и в самом деле нам наскучила правильность и совершенство классической древности и бледные, однообразные списки ее подражателей, что утомленный вкус требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой, народной поэзии… В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному»[72].

В 30-х годах XIX века началось широкое обращение русских поэтов и писателей к фольклору, к его собиранию, изучению и художественному осмыслению. В начале 30-х годов Гоголь заканчивает «Вечера на хуторе близ Диканьки», появляются сборники сказок В. И. Даля и «Конек-Горбунок» П. П. Ершова. Обращение к фольклору А. С. Пушкина стало одним из важнейших явлений не только в его собственном поэтическом творчестве, но и во всем развитии русской литературы и русской культуры пушкинской поры и последующих десятилетий. В это же время разворачивается деятельность целой плеяды собирателей и исследователей народного песенного творчества, среди которых особенно видное место занимает П. В. Киреевский. В 1834 году Киреевский совершает поездку в Осташков в Тверской губернии, а затем по Новгородской губернии — фактически это была первая в России научная экспедиция по собиранию и изучению фольклора. Интересно отметить, что в одном из своих писем из Новгорода он писал, что «надобно хорошенько рассмотреть и узнать здешнюю каменную поэзию», т. е. памятники древнего зодчества, среди которых Киреевского особенно поразил Софийский собор — по его словам, «самое прекрасное здание», которое он видел в России[73].

Обращение к фольклору оказало огромное воздействие не только на развитие русской литературы и поэзии, но и на развитие русской музыки. М. И. Глинка в своем композиторском творчестве стал широко использовать музыкальные темы, навеянные народной музыкой (вспомним его знаменитую «Камаринскую»). Крупным событием в истории русской культуры явилась опера «Жизнь за царя», созданная в 1834–1836 годах. «Этою оперою, — писал В. Ф. Одоевский, — решался вопрос, важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, а именно: существование русской оперы, русской музыки, наконец, существование вообще народной музыки… композитор глубоко проник в характер русской мелодии… С оперою Глинки является то, что давно ищут и не находят в Европе, — новая стихия в искусстве…»[74].

Естественно, что и архитектура не могла остаться в стороне от общего движения: она должна была его отразить — в той или иной степени, предопределяемой спецификой ее художественно-образного языка и ее положением в общей системе культуры.

К. И. Росси был одним из первых, кто еще в 1810-х годах использовал в своем творчестве мотивы народного деревянного зодчества. В 1815 году он разработал проект деревни Глазово под Павловском[75], который является первым примером использования в архитектуре начала века мотивов народного творчества[76]. Деревня была задумана как «идеальная», «образцовая», ее кольцевая планировка, не характерная для русских деревень, носит явный отпечаток градостроительной концепции классицизма. Но деревянные срубные дома с двускатными крышами и резными украшениями в общих чертах повторяли конструкцию крестьянских домов, а в их декоре довольно причудливо сочетались мотивы народного зодчества (резные причелины, «полотенца» и т. п.) с ампирными мотивами позднего классицизма.

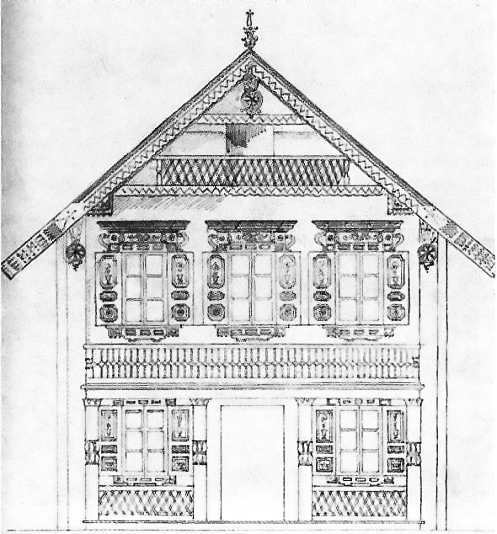

Следом за Росси в 1820-1840-х годах к освоению «архитектурного фольклора», «к свежим вымыслам народным и к странному просторечию» форм крестьянской архитектуры обратились и другие архитекторы. В их числе был и О. Монферран. В начале 1820-х годов по его проекту был построен деревянный «Русский трактир» в Екатерингофском парке (ныне парк имени 30-летия ВЛКСМ): архитектура деревянного здания, построенного в соответствии с традициями крестьянского зодчества, внесла «русскую ноту» в общий ансамбль парковых построек, выполненных в разных стилях — от готики до мавританского. Очень интересен (хотя и несколько загадочен, так как неизвестно, был ли он осуществлен) разработанный Монферраном предположительно в 1820-х или в начале 1830-х годов «образцовый» проект избы для строительства вдоль дороги вблизи Царского Села[77]. Несомненно, что для Монферрана, как и для Росси при проектировании деревни Глазово, прототипами послужили реальные произведения «архитектурного фольклора» — крестьянские избы, которые в те годы стояли в деревнях, окружающих Петербург.

Деревни, избы и другие постройки, спроектированные «в народном вкусе» профессиональными архитекторами, явились первыми шагами на том новом пути в решении проблемы национальной самобытности русской архитектуры, который заключался не в обращении к историческому прошлому, а в изучении и использовании приемов народного деревянного зодчества. Это новое направление было активно поддержано идеологами славянофильства. В. А. Соллогуб в повести «Тарантас» утверждал, что «в простой избе таится зародыш будущего нашего величия», ибо в ее архитектуре «хранится наша первоначальная нетронутая народность»[78].

Проект деревни Глазово около Павловска. Архитектор К. И. Росси, 1815 г. Павловский дворец-музей.

Проблема освоения народного творчества, фольклора в разнообразных его проявлениях приобрела в 30-х годах XIX века огромное значение, связанное с судьбами всей русской культуры в целом.

Однако в архитектуре обращение к мотивам народного зодчества оказалось намного более ограниченным: его масштабы и его художественные итоги явно несоизмеримы с тем, как эта проблема решалась, например, в литературе и музыке. К тому же надо иметь в виду, что в архитектуре обращение к народному творчеству имело и иные социальные предпосылки: оно было связано с выполнением официальных заказов императорского двора.

По распоряжению Николая I в окрестностях Петергофа в 1830-х годах было построено несколько «образцовых» русских деревень: Сашино, Луизино и другие (их названия обычно производились от имен членов императорской фамилии). Эти деревни должны были создать впечатление процветания патриархальной «Руси-матушки», опекаемой государем, который охотно, хотя и несколько театрально, играл роль хозяйственного и заботливого помещика, пекущегося о нуждах своих крестьян. Специальным распоряжением крестьянам этих деревень предписывалось обязательно ходить в «русской одежде», имеющей «приличный вид». Эти деревни были спроектированы специалистами-архитекторами, дома в них строились по «образцовым» проектам, повторяющим традиционные типы крестьянских изб в окрестностях Петербурга. Позднее эти «образцовые» деревни, построенные вблизи Петергофа, исчезли: сохранилось лишь несколько изображений отдельных построек.

«Образцовый» проект избы для строительства вдоль дороги вблизи Царского Села. Архитектор О. Монферран, 1820-е — начало 1830-х гг. (предположительно). НИМАХ. Публикуется впервые.