Папа и итальянцы форсировали события. Через несколько дней состоялся обряд бракосочетания, католический венчальный обряд. Да какой бы боярин православного исповедания не сорвал бы все дело.

Вольпе должен был представлять особу жениха. «Серебряная лисица» на все был согласен. Не случилось при нем обручального кольца, и здесь нашли выход.

Сопровождать невесту в Москву был назначен епископ Антонио Бонумбре. Папа пожаловал ему титул легата и нунция в Москве. Сикст IV наставлял его: «Мы ничего не желаем горячее, как видеть вселенскую церковь объединенной на всем ее протяжении и все народы, идущими пс пути к блаженству. Вот почему мы охотно изыскиваем средства, при помощи которых наши желания могут быть осуществлены» (Женевский архив).

Яснее не выразишь намерения Рима в связи с этим сватовством. Осуществление этих намерений было еще весьма призрачно, а Иван Васильевич уже получил дивиденды от своего маневра. Послы европейских католических королей разнесли известие о переходе московского государя в лоно католической церкви. Усиливалась позиция Москвы в глазах турецкого султана, Казимиру приходилось себя сдерживать.

Рождественский собор. Закомары. Звенигород.

Рождественский собор. Резной пояс на северном фасаде.

Папский легат, полагаясь на россказни Вольпе и Джисларди, ехал с уверенностью, что московский государь горит нетерпением принять католичество. Зоя благодарила папу, не скупилась на обещания быть верной апостольской дочерью. Едва переступив границу и по московскому обычаю переменив имя Зоя на Софья, она оценила преимущества московской государыни над положением апостольской дочери. Когда папский легат попытался вести себя на Русской земле соответственно своему вероисповеданию, Софья грубо его одернула.

В Москве митрополит Филипп заявил великому князю: «Если епископ войдет со своим крыжем (так в православной церкви называли латинский крест. — Авт.) в одни ворота, я, отец твой, выйду в другие». Митрополиту не пришлось выходить из города, великий князь вовсе не собирался давать волю папскому посланцу и чем-то обнаружить свою благосклонность к католической вере. Дело было сделано, племянница императора несла благожелательное отношение папы.

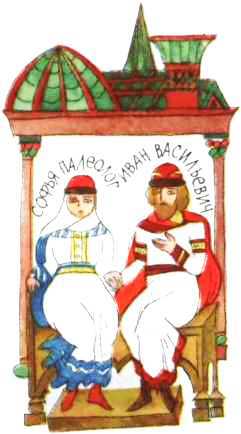

12 ноября 1472 года Софья въехала в Москву и в тот же день была обвенчана с Иваном Васильевичем. Теперь надо было позаботиться, чтобы смягчить впечатление о суровой встрече, уготованной римскому епископу и папскому легату, а также снять опасения своих московских блюстителей чистоты православия. Здесь Иван Васильевич предстал перед нами не только как искусный дипломат, но и как тонкий и хитрый политик, умеющий в своих целях прибегать к очень разнообразным средствам.

Сейчас же по прибытии Софьи Палеолог в Москве резко усилилась антикатолическая пропаганда и одновременно появились неофициальные документы «пролатинского» характера, специально направленные на то, чтобы поддержать в Риме уверенность, что миссия Вольпе-Фрязина не была пустым звуком.

Первая тенденция явственно проглядывает в Московском великокняжеском летописном своде 1472 года, где выпады против католичества сопровождаются восхвалением истинного православия Московской Руси. Характерно и появление в эти годы антикатолического публицистического произведения «Словеса избранные», а также попытка тогдашних московских церковников изобразить Софью Палеолог, прибывшую из Рима с одобрения папы Сикста IV и кардинала Виссариона, как истинную гречанку, активную противницу католической веры и борца против римской церкви.

Однако, намереваясь сотрудничать с Римом на международной арене, поддерживая с Ватиканом те отношения, которые установились еще в 1469 году, московский правитель одновременно должен был заботиться и о том, чтобы смягчить в глазах римских политиков значение антикатолических выступлений, создать в апостольской столице впечатление борющихся между собой направлений русской церкви: «православного» и «проримского». Попыткой реализовать эту цель, возможно, явилось создание особого документа, известного под названием «Послание папе Сиксту от российских славян, живущих в северной стране».

В исторической литературе есть предположение, что это «Послание» — документ действительно неофициального происхождения, что будто бы вытекает из факта существования среди какой-то группы русских церковников (может быть, в Новгороде, в кругах «литовской партии») униатских настроений. Такое предположение опирается на один из тезисов «Послания»: «несть бо разнствия о Христе греком и римлянам и нам сущим российским словяном, вси едино тоже суть». Тем не менее нам представляется, что «Послание российских славян» было скорее документом, подготовленным княжеской канцелярией, а не какой-либо организованной группой «русских униатов».

Предположение о том, что «Послание российских славян» составлено какими-то тайными униатами русского происхождения, выглядит неправдоподобным и в связи с самим характером памятника. Термин «российские славяне» вряд ли широко бытовал среди тогдашнего русского общества и духовенства; жители Москвы, Новгорода и других центров Русской земли в XV веке не могли думать о себе как о «российских славянах», живущих «в северной стране». Так думать о Руси мог только иностранец, выросший где-то на европейском юге, но в то же время хорошо знакомый с политической и этнической картой Северо-Восточной Европы. Следовательно, сама терминология «Послания» заставляет предполагать, что в составлении его принимал участие человек южного происхождения, находившийся на московской службе.

Это мог быть как раз Вольпе-Фрязин, несколько раз ездивший в Рим по поручению Ивана III. Если признать эту гипотезу реальной, то своеобразие и тонкость дипломатии московского князя становятся еще более очевидными.

Обезопасив себя на какое-то время от враждебных действий Римской курии и продолжая с ней игру «на повышение» акций католичества на Руси, Иван Васильевич предпринял энергичные меры, чтобы ослабить опасность от быстрого сближения Казимира с ханом Большой Орды Ахматом, понимая, что этот союз для него опаснее активности католиков на западных границах Московского государства.

Нужно было выставить противовес союзу Казимира с Ахматом. Иван Васильевич видел этот противовес в союзе Москвы с крымским ханом Менгли-Гиреем. Смотрел и еще дальше, предугадывая, что Крым послужит мостиком для установления связей с султанами.

В 1472 году Иван Васильевич через некоего Хозю Кокоса, жителя Кафы, дал знать Менгли-Гирею, что ищет с ним дружбы. Менгли-Гирей не замедлил прислать в Москву посла Ази-Бабу, уполномоченного заключить предварительное соглашение, в котором уже содержались положения военного союза: крымский хан и московский государь обязывались находиться в «братской дружбе и любви, против недругов стоять заодно».

В марте 1474 года из Москвы в Крым был направлен посол Никита Беклемишев, дабы утвердить соглашение, достигнутое с Ази-Бабой, и расширить сферу московско-крымского сотрудничества, имея в виду совместную борьбу против хана Ахмата и польского короля Казимира. Однако в 1474 году Менгли-Гирей воздержался включить Казимира в число «общих» врагов.

Переговоры продолжались. Они продолжались и после того, как Крым в 1475 году был завоеван Османской империей, Теперь эти переговоры приобрели еще более важное значение. Однако их ход был нарушен попыткой объединения Большой Орды с Крымом, в результате чего в 1476 году Менгли-Гирей был свергнут, и два года в Крыму сидел сын Ахмата — Джанибек.

Обстановка на южных границах Московского государства осложнилась.

«Вечевому колоколу в Новгороде не быть!»

Договор на Коростыни юридически закрепил власть великого князя над Новгородом, но с сепаратистскими настроениями высшего новгородского боярства не покончил.