Однако Ярослав Всеволодович, унаследовавший от отца, деда и дяди умение разбираться в постоянно меняющейся политической конъюнктуре, должен был выбирать: поднимать Северо-Восточную Русь, не оправившуюся от погрома 1237 года, на борьбу с Батыем и всеми силами монголо-татар при непрекращающихся нападениях шведских и немецких крестоносцев, с враждебной Литвой в тылу или, имея в виду разорение южных земель, нескрываемое желание старого ростовского и суздальского боярства замирения с завоевателями и, не вняв общенародному патриотическому настроению, пойти на поклон к Батыю, принять его условия замирения и обратить свои силы против крестоносцев и литовских князей?

Выбор, конечно же, кажущийся, ибо всякое сопротивление Батыю вызвало бы новое, не менее жестокое нашествие на Северо-Восточную Русь. Антиордынские настроения — это еще не возможность победы при полном неравенстве сил.

Невская битва 15 июля 1240 года.

Но был еще и третий предмет для раздумий: Новгород Великий и города Северо-Западной Руси, не тронутые Батыевыми нашествиями. В одной из летописей XVI века мы найдем такое известие: «въ тоя ж горкая Батыева времчина отвергоша они (новгородцы. — Авт.) работнаго ига, видевшие держаще державныхъ Рускихъ нестроение имятежь, и отступища тогда, и отделишася отъ Руси, царства Владимирского, оставше бо Новгородцы отъ Батыя не воеваны и не пленены».

Быть может, тенденция отхода русских земель, «не воеванных» Батыем, от княжений «воеванных» выражалась не в столь законченном и определенном виде, однако такое направление мыслей ни в Новгороде, ни в Смоленске, ни в Пскове, ни в Полоцке, ни в Витебске отрицать не следует.

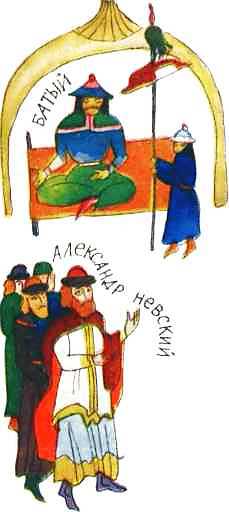

Может быть, именно такого рода настроениями в какой-то мере объясняется и разлад князя Александра с новгородцами, наметившийся сразу после невской битвы. Однако нельзя исключать воздействия на тогдашнее развитие отношений Новгорода с Великим Владимирским княжением и других факторов; вполне возможно, что победа Александра на Неве настолько усилила его авторитет среди русских князей, что Батый решил уже в 1240 году заменить его менее влиятельным политиком и менее способным военачальником — князем Андреем Ярославичем. В пользу такого предположения говорит сам ход политических событий 1241–1242 годов. Именно тогда политическая конъюнктура на западных рубежах Новгородской и Псковской земли настолько ухудшилась (немецкие крестоносцы не скрывали своих завоевательных планов в отношении этих территорий), что Батый решил снова сделать ставку на проверенного в военном деле князя Александра. Об этом, в сущности, говорила и поездка князя Александра в Орду, совершенная им в 1 242 году. И сам факт удаления Андрея из Новгорода, и возвращение Александра на Волховские берега в качестве наместника своего отца — великого владимирского князя Ярослава Всеволодовича.

Первым оценил всю сложность и противоречивость обстановки Александр Невский, ибо лучше других знал, какая опасность надвигается с Запада, видя, что крестоносцы явились на Русь не меньшими разрушителями, чем монголо-татары. Новгородская IV летопись сообщает под 1 242 годом, что «поиде Александръ к Батыю царю».

Выезжал он в стан грозного завоевателя, не завершив изгнания немцев из Пскова. Это не надо упускать из виду. Возвратившись из Орды, Александр Ярославич собрал новгородские полки и, спокойный за свой тыл, двинулся к Пскову, изгнал оттуда рыцарей-крестоносцев и вступил в Чудскую землю, во владения Ордена. Орден в ответ двинулся всеми своими силами на Псков. На Чудском озере развернулось одно из крупнейших сражений средневековья, в котором с блеском проявился полководческий талант Александра Ярославича. Для Европы и Римской курии явилась неожиданностью живучесть Руси, ее сохранившаяся боеспособность.

Ледовое побоище

Сражение состоялось 5 апреля и получило в истории название Ледового побоища. О Ледовом побоище написано немало исследований, популярных очерков, нашло оно отражение в художественной литературе, в живописи и даже в кинематографе. Знаменитый советский режиссер С. Эйзенштейн поставил накануне Великой Отечественной войны художественный фильм «Александр Невский», в сюжете которого центральное место занимает Ледовое побоище. Везде, во всех работах воздается должное мужеству русских воинов, полководческому искусству Александра Невского, но мы нигде не находим вполне ясного ответа, как, каким образом, с помощью каких тактических приемов новгородское войско победило профессиональное войско немецких рыцарей.

Рифмованная немецкая хроника и новгородская летопись воссоздают приблизительный облик битвы, но во всех своих позициях он очень схож со знаменитой битвой при Каннах, где Ганнибал нанес поражение римским легионам, и производит впечатление литературного заимствования.

Немецкие рыцари выстроились клином (в просторечии «свиньей»), а точнее, узкой и очень глубокой колонной. В ряду построений рыцарских войск клин — один из многих тактических приемов. Задача клина сводилась к массированному удару рыцарской конницы, закованных в доспехи всадников и коней по центру новгородского войска.

Русское войско было построено по классической схеме, выработанной еще Святославом. Центр — пеший полк с выдвинутыми вперед лучниками, по флангам — конница. И новгородская летопись, и рифмованная немецкая хроника единогласно утверждают, что клин пробил русский центр, но в это время ударила по флангам русская конница, и рыцари оказались в окружении. В упорной сече русские разбили рыцарей. Софийская летопись сообщает, что Орден потерял убитыми 500 рыцарей, в плен было взято 50.

Вплоть до начала XIV столетия, до битвы «золотых шпор» при Куртрэ в 1302 году, где фламандские горожане побили французских рыцарей, таких потерь рыцарское войско не несло. Крупнейшее рыцарское сражение при Буввине в 1214 году, в котором схватились французские рыцари во главе с королем Филиппом Августом и немецкие рыцари под предводительством Оттона IV, ознаменовано потерей 70 рыцарей с немецкой стороны, что привело к поражению.

Ледовое побоище 5 апреля 1242 года.

До сих пор ведутся даже споры о месте, где произошло Ледовое побоище, хотя военные историки склоняются к мысли, что русские встретили немцев у Вороньего Камня. Встает вопрос, что побудило командование Тевтонского ордена, достаточно изощренное в тактике, принять построение клином и наносить удар по центру русского войска, упустив из внимания его фланговое прикрытие. Рифмованная хроника и новгородская летопись показывают, что такое построение на пробой русского центра оказалось выгоднее русской стороне. Следует тут же задаться другим вопросом: а не вызвал ли Александр Невский намеренно это построение рыцарского войска? Не входило ли в его замысел что-то не замеченное ни немецким хронистом, ни новгородским летописцем?

Французское рыцарское войско при Куртрэ было сначала осыпано стрелами из арбалетов, затем встречено фалангой пеших фламандцев, вооруженных длинными копьями. В XIII и XIV веках арбалет был единственным стрелковым оружием, которое могло поразить закованного в доспехи рыцаря и его коня, укрытого броней.

О широком применении арбалетов-самострелов новгородским войском ничего не сообщается, мало того, очень сомнительно, чтобы в середине XIII века этот вид оружия имел массовое употребление на Руси. Вместе с тем археологические находки говорят о том, что новгородцы имели на вооружении очень надежные дощатые доспехи. Построенные глубокой стеной пешие воины в дощатых доспехах, не очень-то поворотливые в бою, и могли стать приманкой для клина.

Летописцы — как и хронисты — несвободны от тенденциозности в изображении событий и особенно в изображении военных столкновений. Русскому летописцу очень хотелось подчеркнуть мужество, богатырскую силу новгородских полков, сумевших отразить удар немецкой «свиньи».