Но время шло, и, когда в Египет и Месопотамию вторглись индоевропейцы, имевшие более совершенные колесницы, запряжённые лошадьми, тактика боя несколько изменилась. Конструкция боевой повозки в основном была одинакова во всех странах. Общими были: наличие дышла изогнутой формы, ось с двумя колёсами, имеющими спицы, число которых варьировалось. К оси и дышлу крепился кузов с плошадкой, размер которого зависел от числа воинов, в нём находившихся. Рамочная основа кузова обычно сверху обшивалась досками, кожей или листами металла. Колёса на оси крепились с помощью чеки, которая не давала им соскочить. Изобретение уздечки с удилами и псалиями значительно упростило управление конём. Первые удила были кожаными или верёвочными, но они натирали животным нёбо, и человек научился изготавливать удила из металла. А чтобы грызло всегда находилось во рту лошади, стали применять псалии, фиксировавшие удила. Управление лошадью с помощью уздечки и удил оказалось настолько эффективным, что такой метод сохранился по сей день. На щёчных ремнях уздечки часто крепили шоры — куски кожи, не дающие лошади смотреть по сторонам. Это упрощало работу возничего, поскольку, не замечая происходящего по сторонам и сзади, кони меньше пугались.

К верхней части дышла крепилось ярмо-перекладина, на которой, в свою очередь, держались два ярма-рогатки для двух животных. Вначале лошадь впрягали, как и онагра, с помощью петли, но вскоре этот способ заменили, потому что петля натирала ей шею. Наиболее эффективным оказалось применение «седёлки», устанавливавшейся на холке животного. Она фиксировалась с помощью подпруги и грудного ремня. На эту седёлку крепилось ярмо-рогатка, которое к перекладине привязывалось не жёстко, а имело возможность вращаться. Это позволяло лошади двигаться в упряжке свободнее, что значительно снижало вероятность травмы животного и поломки экипажа (352, с. 155).

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОЛЕСНИЦ

Были различия и в типах боевых повозок. Условно их можно поделить на следующие виды:

1. Хеттско-египетский;

2. Ассиро-вавилонский;

3. Эламский;

4. Китайский, эпохи «инь» и «чжоу»;

5. Аравийский;

6. Микенский;

7. Персидский;

8. Кельтский.

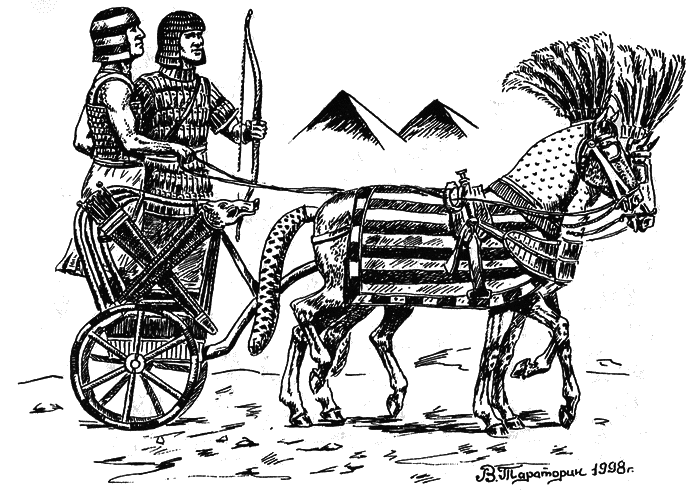

Хеттско-египетская конструкция, как правило, отличалась лёгкостью. На колёсах устанавливали 4 или 6 спиц, возможно, изготовленных из металла, что придавало колесу необходимую жёсткость и устойчивость. Ось, если и изготавливалась из дерева, то непременно из самых твёрдых сортов. Это относится и к дышлу, которое обычно не крепилось к оси, а присоединялось к передней части кузова[11].

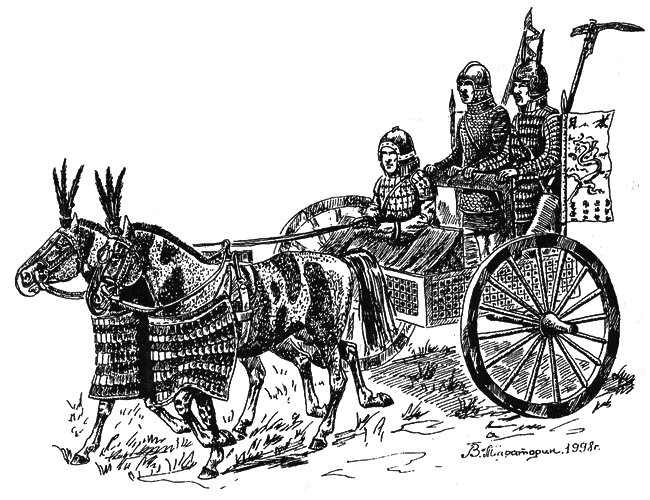

Рис. 2. Хеттская боевая повозка. XIII в. до н.э.

Крепление ни в коем случае не должно было быть жёстким, потому что на этот узел приходилась основная нагрузка, а при сильной вибрации, которую испытывала колесница в этой части, неподвижное крепление непременно вело бы к поломке. Со временем ближневосточные и египетские мастера пришла к выводу, что ось, которую раньше крепили почти под центром кузова, следует сместить ближе к его заднему краю. Это усиливало амортизацию, так как дышло во время движения раскачивалось ещё сильнее, выполняя роль рессоры (352, с. 147). Но такая конструкция была пригодна только на ровной поверхности, достаточно просторной для колесниц. Для холмистой же местности эти повозки не годились, ибо дышло не выдерживало нагрузки и ломалось (231, с. 79). Упряжка малоазиатских и египетских повозок состояла из двух лошадей, часто прикрытых ламелярными или чешуйчатыми доспехами, либо войлочными и кожаными попонами (352, с. 102, 104, 147).

Второй тип колесниц использовали ассирийцы, вавилоняне и урарты. Они были массивнее, чем повозки Малой Азии и Египта. Колёса делали большего диаметра, с мощным внешним ободом. В них обычно вставляли 6—8 спиц. Кузов был также большего размера. Поскольку воинам Meсопотамии и Урарту приходилось вести бои и совершать переходы не только на равнинах, но и в гористых местностях, требовались колесницы, одинаково пригодные для обоих видов схватки. Мастерами был найден оптимальный вариант: ось они по ближневосточному методу присоединяли к заднему краю кузова, что делало ход на равнине более мягким, а в горах к верхней передней части кузова и ярму-перекладине крепилась «распорка», фиксировавшая дышло в одном положении и не дававшая ему сильно вибрировать (352, с. 155, 161, 170; 295, с. 56). Это значительно упрощало передвижение повозок по пересечённой местности и предохраняло от поломок. Иногда заднюю часть кузова закрывали специальным съёмным щитом, обеспечивавшим большую безопасность колесничим-парабатам (352, с. 155). На барельефах можно видеть, что часто в кузов боевой повозки вставляли своеобразный зонт с привесью на задней части (352, с. 153). Он крепился на деревянном шесте, изготавливался, вероятно, из войлока или кожи, покрытых металлическими бляхами, и служил дополнительной защитой от стрел, дротиков и камней. Число лошадей, запрягаемых в повозку, было различно: 2, 3, или 4. Их также покрывали защитными попонами (352, с. 161).

Рис. 3. Египетская колесница. XII в. до н.э.

Рис. 4. Сражение под Кадешем. Столкновение боевых колесниц. Древнеегипетское изображение (прорисовка).

Рис. 5. Ассирийская колесница. IX в. до н.э.

Конструкции эламитских колесниц основывались на другом принципе. На оси с огромными колёсами, имевшими широкий внешний обод и 8-12 спиц, крепилась плоская платформа, часто по краям снабжённая дугообразными поручнями, прикрывающими воинов от опасной близости вращающихся колёс. Спереди и сзади платформа ограждений не имела (352 176). Упряжка состояла из двух лошадей или, иногда, эквидов. Животными управляли с помощью узды или без неё, по шумерскому методу. К ярму они припрягались широкими ременными петлями, надевавшимися на шею. Воинам на повозке приходилось вести бой сидя, потому что стоять без соответствующих ограждений и поручней было неудобно и опасно.

Рис. 6. Эламитская повозка. VIII в. до н.э.

Модели китайских колесниц, государств Инь и Шань (II тысячелетие до н. э.) и Чжоу (конец II — начало I тысячелетия до н. э.) в целом были положи (235, с. 157; 233, с. 279). Основные отличия дальневосточных боевых повозок от ближневосточных состояли в следующем: во-первых, дышло китайских колесниц жёстко соединялось с осью, проходя под кузовом. На этом перекрестии укреплялась прямоугольная рама, поверх которой ставился кузов. Во-вторых, желание сделать колесницу более устойчивой привело к тому, что в некоторых модификациях мастера стали удлинять ось, что повлекло за собой расширение кузова, в котором воины (4 человека) стояли не друг за другом, а в ряд. В-третьих, на ось надевали металлические наосники, что не практиковалось на Ближнем Востоке и в Месопотамии. Колеса были большего размера и напоминали эламитские. Число спиц варьировалось — от 25 штук и более. Сама ось крепилась почти у самого центра кузова. В-четвертых, ярмо на китайских колесницах фиксировалось на дышле неподвижно, строго перпендикулярно ему. Ярма-рогатки для лошадей также присоединялись наглухо. Такая конструкция очень затрудняла движение животных, так как нагрузкасильно увеличивалась, и это вело к частым поломкам и калечению лошадей (233, с. 280—281).