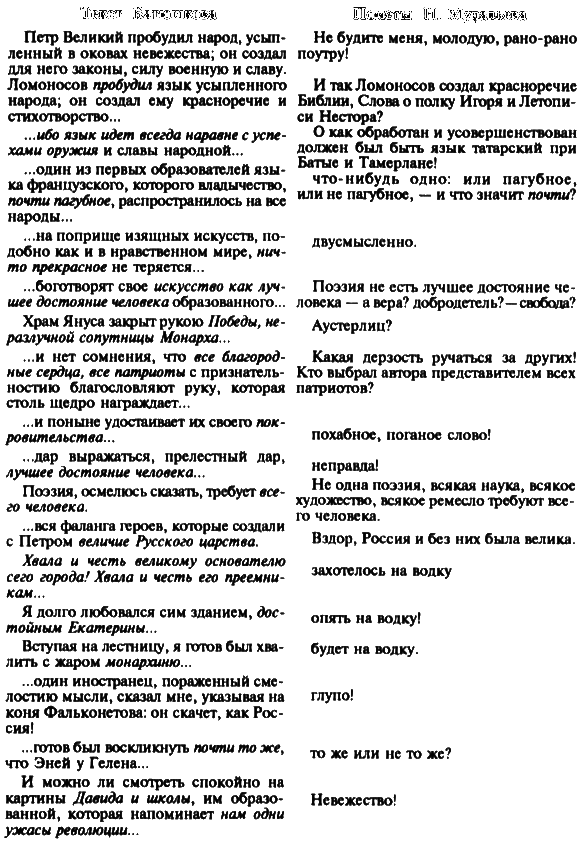

Даже эта подборка «избранных помет» Муравьева демонстрирует, что в основе негативного отношения декабриста к прозе Батюшкова лежали не политические пристрастия. Среди таковых можно указать на отрицание Муравьевым «покровительства» и «меценатства» (благодетельное воздействие которых Батюшков много испытал на себе), иронические отзывы о российских монархах или почитание картин Ж. Л. Давида. Но не они определяют его отрицательное отношение к морализаторским опытам поэта. Более всего Муравьева не удовлетворяет, во-первых, постоянно упование Батюшкова на «язык», «поэзию», «искусство» как высшие сферы человеческой деятельности (именно к ним Батюшков пытался «приохотить» своего воспитанника). Во-вторых, и главное: Муравьев никак не может понять и принять батюшковской «многосмысленности». Что значат выражения «почти пагубная», «почти то же» — «что значит почти?», «то же или не то же»?

Неприятие «многосмысленности» — характернейшая черта «декабристского» сознания, которая, собственно, и обозначила отличие «детей 12-го года» от старших современников, сформировавшихся всего несколькими годами ранее. Поэтому Батюшков занят поисками смысла бытия («Скажи, мудрец младой, что прочно на земли? Где постоянно жизни счастье?..» — I, 199), уверенный, что этот «смысл» многозначен и бесконечен в своем проявлении, — а Никита Муравьев добивается предельной полноты и ясности, пытаясь подвести сложнейшие проявления жизни под точные и локальные определения: никаких «почти»! Эта, типично декабристская, форма миросозерцания определила и всю историю «тайных обществ» с их «спорами» и «размышлениями» по поводу «цареубийственного кинжала» и «обреченного отряда», с их самоликвидациями и возникновением все новых «ответвлений». Она же определила и всю историю рокового дня 14 декабря 1825 г., когда отточенный и продуманный план государственного переворота был «провален», в сущности, только потому, что его творцы не смогли учесть «многосмысленности» ситуации с присягой в Сенате, с «возмущением» полков, с цареубийством и т. п.

Это же стремление к «однозначной» цельности определило и «бытовой» облик декабристского поведения. Примечательным оказывается эпизод, зафиксированный в воспоминаниях В. А. Олениной: «На детском вечере у Державиных Екатерина Федоровна заметила, что Никитушка не танцует, подошла его уговаривать. Он тихонько ее спросил: „Maman, estсе qu’ Aristide et Caton ont dansé?“ <„Мама, разве Ариствд и Катон танцевали?“ — франц.> Мать на это ему отвечала: „Il faut supposer qu’oui, à votre âge“ <„Думаю, что в твоем возрасте — да“>. Он тотчас встал и пошел танцевать»[265].

Равнение на античную «однозначность», привлекательное в детском возрасте, сохранилось в Никите Муравьеве и позже — и вызвало у Батюшкова ироническое отношение. В письме к Е. Ф. Муравьевой, отправленном по дороге в Италию из Вены (18/30 декабря 1818), Батюшков заметил: «Простите, буду писать из Венеции или Флоренции к вам, а к Никите из Рима, ибо он Римлянин душою» (II, 528). И позже, в письме из Неаполя от 24 мая 1819 г.: «Благодарю Никиту за коротенькое его письмо в слоге Тацитовом. Он забывает, что я уже не в Риме и ко мне можно писать пространнее и длинными периодами» (II, 543). Батюшков относился к идеалу «римлянина» иронически: «римлянин» бессмыслен в современной России. Не случайно в 1817 г., дезавуируя известную легенду Отечественной войны о подвиге Н. Н. Раевского и его сыновей, он вложил в уста прославленного генерала саркастическую констатацию: «Из меня сделали Римлянина…» (II, 37)[266].

В конце концов однозначная «идеальность», отличавшая Никиту Муравьева от того типа «просветителя», какой в сознании Батюшкова связывался с М. Н. Муравьевым-отцом, определила настороженное отношение к выросшему «брату». В мае-июне 1818 г. Батюшков около месяца живет в Москве. Там же находится Никита Муравьев, подпоручик, прикомандированный к Гвардейскому корпусу. Батюшков предпочел поселиться отдельно, «боясь его стеснить» (II, 486), — и лишь после настойчивых просьб матери переехал к Никите. «Он бодр и весел, — пишет Батюшков Е. Ф. Муравьевой, — о чем ему скучать и сокрушаться? У него нет никаких несчастий, и имея такую мать, как вы, и столько даров Провидения, можно ли роптать на него и называть себя несчастливым? У него же рассудок слишком здрав: вы это лучше моего знаете» (II, 488). Характеристика Никиты здесь весьма двусмысленна. Батюшков вроде бы и хвалит его (а что же делать в письме к матери?), — но похвала выходит натянутой, «кисло-сладкой»: бодрость и веселье, отсутствие несчастий и благословение Провидения… А слишком здравый рассудок — это, в глазах Батюшкова, вовсе не достоинство.

Никита Муравьев в это время пишет «Мысли об „Истории государства Российского“» (записку, с содержанием которой Батюшков категорически не согласился бы) и активно выступает на московских совещаниях «Союза благоденствия», на которых разрабатывается либеральная программа благотворительности и просвещения, привлекающая к «Союзу…» все новых членов. Батюшков вряд ли даже и знал об этих собраниях: в глазах Никиты его «безмятежные» занятия наукой и поэзией (определившие жизненную позицию писателя) кажутся недостойными настоящего и цельного гражданина.

В 1819–1821 гг. Батюшков из Италии чаще всех пишет Е. Ф. Муравьевой и очень редко — Никите (сохранилось свидетельство лишь об одном письме, до нас не дошедшем — II, 560). В письме от 13 января 1821 г. Батюшков, после обычных «усердных поклонов», замечает: «Уверьте брата, что я никогда не изменюсь. Скажите ему, что я желаю его видеть благополучным и достойным его почтенного родителя в совершенном смысле» (II, 568). Это уже напоминает фразу из завещанья, — да, собственно, так оно и случилось, ибо все последующие моменты отношений Батюшкова и Муравьевых оказались за гранью здравого рассудка поэта.

3

Д. Д. Благой в 1933 г. писал: «Никита Муравьев, как и Батюшков, принимал участие в заграничном походе 1814 года. Но в то время, как он, вместе с большинством своих сверстников, вывез из России семена „вольнолюбия“, которые дали цвет и плод в революционном движении передовых слоев дворянства первой половины 20-х годов, Батюшков, наоборот, возвращается на родину усталым, присмиревшим, остепенившимся, расставшимся с вольнолюбивыми „предрассудками юности“, изверившимся в силе и способностях человеческого ума — „мудрости человеческой“, — ищущим „опереться на якорь веры“. Это определяет всю глубину пропасти, которая легла к этому времени между разочарованным либералом начала века — Батюшковым и новым поколением дворянского либерализма и дворянской революционности — поколением декабристов»[267].

Построение это, в общем-то, справедливо, — но лишь как некая «исходная» социологическая модель, применимая не только к Батюшкову, но и к таким «около-декабристам», как Пушкин, Вяземский, Д. Давыдов, Грибоедов, «любомудры». В судьбах каждого из них эта модель реализовалась по-своему. У Батюшкова — в том бытовом и психологическом комплексе родственной связи с зачинателями и лидерами декабристского движения, в условиях которого не требовалось даже и прямого «знания» о «преступном предприятии». Сам вопрос: знал или не знал Батюшков о «роковой тайне»? — представляется в данном случае второстепенным. В той ситуации, в которой он оказался, он стал как бы одновременно и в кругу потенциальных «заговорщиков» — и вне этого круга. Но и эта противоестественная ситуация должна была осложняться чисто «человеческими» условиями.

Внешне декабристское движение представало как выражение извечного конфликта «отцов» и «детей», когда сыновья тайных советников и сенаторов, внуки суворовских генералов, верно служивших трону и «устоям», стали проповедовать свободу и заниматься конституционными проектами, выдвигали идею цареубийства и республиканского устройства общества и становились в «преступное каре», дабы эти, немыслимые дня «отцов», идеи провести в действительность. Дед Никиты Муравьева утвердил смертную казнь Пугачеву; отец — стремился воспитать государя-наследника в осознании того, что абстрактное «добро», соотносящееся с существующим положением, не допустит новой «пугачевщины»; сын, содействуя дворянскому «возмущению», действительно становился «бунтовщиком хуже Пугачева», ибо выпускал того «джина», которого более всего боялись «два небитых дворянских поколения»[268].