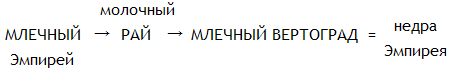

Стихи: «И в вечных недрах Эмпирея <…> Ты внидешь в млечный вертоград» — включают в себя идею пространственно-временной протяженности, которая может быть условно представлена как постепенное перетекание одного пространства в другое: шествуя по млечному пути Эмпирея, ты достигнешь его недр и внидешь в райские долины, где текут молочные реки. Первым шагом метафоризации становится своеобразное «сжатие» локусов:

Вторым шагом — перенесение признака одного пространства на другое[*]:

Словосочетание млечный вертоград не просто и не только поэзия — это своеобразный и уникальный по точности топоним (черта, особенно отличающая словоизобретения Боброва), вобравший в себя весь комплекс культурных и мифопоэтических представлений, связывающий эти два слова. Вертоград — это и небесный сад, и вечный город, небесный престол, окруженный золотой стеной. Скопление звезд, Млечный путь — а для греков Млечный круг — это тот предел, к которому в своем восхождении стремится душа: «Такая жизнь — путь на небо и к сонму людей, которые уже закончили свою жизнь и, освободившись от своего тела, обитают в том месте, которое ты видишь (это был круг с ярчайшим блеском, светивший среди звезд) и которое вы, следуя примеру греков, называете Млечным кругом» (Цицерон)[188].

Генерирование новых смыслов, граничащее с поэтическим откровением, лежит в основе метафорического языка С. Боброва.

II

Рассмотренные приемы образования метафоры помогают проследить трансформацию эмблемы в метафору на более широком текстовом материале, как, например, отдельный текст (ода) или группа текстовых фрагментов, складывающихся в некое тематическое единство, своеобразную рубрику. В основе той или иной рубрики лежит поэтическая мифологема — Вечность, Земля, Мир, Время — или — Россия, Петр, Флот и т. д. Для примера остановимся на двух из них: Мир (покой) и Флот.

1. МИР

Если Брань/Война в одической лирике XVIII в. устойчиво персонифицируется в образ Марса (реже Беллоны), то богинь, олицетворяющих мирную жизнь, значительно больше. Для Боброва это Цибела (Земля-Природа), Помона (богиня садов и плодов), Церера (богиня земледелия) и его собственное изобретение — дева, «знак Августа месяца». Описывая окончание войны и установление мира, Бобров, как правило, открывает картину традиционной аллегорической заставкой: Природа ликует, Марс спит среди снопов:

Все тихо; — нет ни бурь, ни брани

Между Беллониных сынов;

Помона плещет в белы длани;

И Марс храпит среди снопов. (I, 90)

На мягком лоне девы той <…>

Уснул он в теж часы блаженны

И скрыл чело в густых снопах… (II, 31)

Пусть маслина покроет взор!

Пусть ляжет Марс между снопами! (I, 31)

Он спит; — Церера не вздыхает <…>

Она зовет к себе Морфея,

Дабы он бога усыплял,

И средь пушистых недр лелея,

Его сном вечным обуздал. (II, 33)

Уже кумир сей ада спит <…>

Он спит; — геенна с ним храпит

Во глубине косматой нивы. (I, 102)

Однако в ходе развития сюжета аллегорическая ткань теряет свою знаковую стабильность, нарушается однозначность входящих в нее элементов. Традиционные атрибуты Цереры, серп и пук колосьев/сноп[*], попадая в художественное пространство батальных сюжетов Боброва, берут на себя символические функции атрибутов Войны. Происходит это тогда, когда антитезу Мира и Брани Бобров усиливает объединяющим эти два сюжета понятием жатвы (золотая жатва — кровавая жатва):

<Марс> Златую жатву попирает,

И топчет тучный злак в лугах,

Где зря Церера след строптивый,

Что бурный бог проторг сквозь нивы,

Звенящий вержет серп в браздах. —

За ним Ирой меж смертями,

Как пчел рои меж роз летят,

Мечьми махая, как серпами,

К ужасной жатве все спешат.

(II, 9)

Если атрибутами «златой жатвы» являются «тучный злак» и «звенящий серп», то при ее трансформации в «жатву» войны значение серпа передается мечу, а снопа колосьев — «снопу копий» («Где копий сноп?» — I, 103).

Соответственно, при обратном преобразовании (в сюжетах, описывающих окончание войны и воцарение мира), атрибутам Марса передаются свойства атрибутов Цереры. Так, символом превращения войны в мир становится меч в функции серпа или плуга:

… — где меч широкий?

Он нивы меряет предел,

На ниве режет след глубокий…

(I, 103)

В подвижной поэтике этой рубрики так же скользит и множится значение второго атрибута Цереры. «Густые снопы», «тучный злак», «пук колосьев зрелых» соотносятся не только с идеей изобилия, но и с образом животворящей влаги, питающей всходы. Отсюда эпитеты «глубокая трава», «косматая нива», «пушистые недра», «мягкое лоно». Одновременно все это — символические характеристики «мирного» пространства, в которое перемещается на отдых бог войны («И Марс храпит среди снопов», «во глубине косматой нивы»). В державинском варианте этой эмблемы снопы заменены туманами:

Небесный Марс оставил громы

И лег в туманы отдохнуть.

Для Боброва важен весь смысловой диапазон образа. «Туманы» в этом контексте объединяют для него несколько пересекающихся друг с другом значений: с одной стороны, это такой же атрибут осени, как и снопы —

Весы

[*] на равных чашах взвесят

В одной снопы, в другой туман, (IV, 80) —

с другой — остужающая «ратный огонь» влага —

Пусть ляжет Марс между снопами!

Пусть гром отдохнет меж парами… (I, 31)

Ср.:

Сам Зевс багреющей десницей

Не мещет в раскаленный свод

Катящихся громов с зарницей <…>

Со громоносной птицей он

Свившись во облаках дождящих,

Возник почить на тихий трон.

(I, 103)

Вместе с тем влага тумана, остужающая «бурное дыхание» бога войны, функционально соотносится Бобровым с сочной влагой нивы, которая так же, как и туман, тушит «ратный огонь»:

Он спит <…>

Во глубине косматой нивы;

С ним молкнет потушенный гром.

(I, 102)