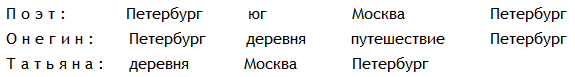

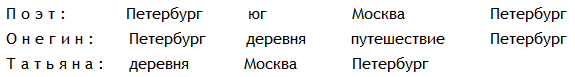

Хотя Благой не говорит о круговой форме «Евгения Онегина», но он понимает, что «одним из основных, руководящих композиционных приемов Пушкина было гармоническое соответствие конца произведения его началу». Следовательно, «последняя глава гармонически соответствует как началу всего произведения, так и началу романа между Онегиным и Татьяной»[791]. Дж. Клейтон тоже сознавал круговую форму романа, оценивая «динамику движения» в переходах героев «от одной окружающей обстановки в другую и обратно» и находя в этих переходах «предумышленные путешествия». По мнению Клейтона, в основе структуры «Евгения Онегина» лежат «замыслы образа и метафоры», расположенные в соответствии «с динамичной символикой кругового движения через время и пространство». Клейтон отрицает то, что он называет «эффектом круглости» в анализе структуры «Евгения Онегина» Владимира Набокова. Вместо этого он предполагает, что «динамический ход через время и пространство <…> связан с основной темой произведения — с неумолимым, невозместимым прохождением времени»[792]. С его точки зрения, динамический ход через время и пространство основан на мифах о путешествии. «Вопрос о путешествии важен, потому что он функционирует на символическом уровне». Он даже иллюстрирует замысел хода развития романа, вычерчивая диаграмму путешествий трех главных героев и показывая этим, что два из этих «странствий» являются круговым путешествием:[793]

Дж. Томас Шоу находит определенный круговой замысел и «в развитии характеров героев», и «в единстве эстетической позиции автора-повествователя». По его мнению, можно раскрыть в эстетической позиции автора-повествователя романа состояние поэта, который уже прошел через этапы очарования, разочарования и очарования вновь на высшем уровне эстетической зрелости[794]. Татьяна проходит в романе через все три этапа развития, от очарования до разочарования в любви и потом до полной зрелости человека, достигнувшего высшего уровня достоинства. Молодой поэт Ленский, романтический идеалист, представляется «энтузиастом, очарованным молодым человеком», «экзальтированным поэтом любви и дружбы». Можно предположить, что если бы Ленский не был убит на дуэли, он стал бы либо «великим поэтом, одаренным „святой способностью проникновения“, либо „бывшим поэтом“, рогоносцем, ленивым, страдающим подагрой землевладельцем»[795]. Что касается Онегина, он «представляет собой человека, задержанного в своем духовном развитии на этапе разочарования». Онегин «разочаровался слишком скоро и слишком надолго». Онегину дается возможность достигнуть третьего этапа — в конечном счете он может влюбиться в Татьяну. Но ввиду того, что «основным вопросом романа являются не этапы развития как таковые, а возможность поэта (или поэтического в каждом человеке) достигнуть зрелости», можно предположить, что ни Онегин, ни Ленский, не будучи настоящими поэтами, не оправдают этих надежд. По мнению Шоу, тема зрелости в романе «Евгений Онегин» включает в себя мотив «времени делать и времени быть». Автор-повествователь совершил до написания романа, а Татьяна совершает в течение романа круговое путешествие, они возвращаются к началу на высшем уровне развития. Ленский же умирает, не достигнув даже второго этапа разочарования. Онегин может достигнуть этапа очарования вновь, но автор-повествователь не дает возможности увериться в том, совершил ли герой свое круговое путешествие к полной зрелости[796].

В то время как Шоу интересуется структурой романа «Евгений Онегин» лишь в отношении вопроса о развитии характеров героев, Владимир Набоков считает этот вопрос вторичным аспектом структуры романа, построенного по круговой форме. По мнению Набокова, «структура [романа] <…> оригинальная, сложная и чудесно гармоническая». Канонический вариант романа «Евгений Онегин» является «примером единства, восемь глав которого образуют элегантную колоннаду». Так, «первая и последняя главы связаны системой подтем, отвечающих друг другу в приятной игре встроенных [в структуру] эхо. Тема Петербурга в первой главе <…> дублирована темой Петербурга в восьмой главе <…> Тема Москвы, богато представленная во второй главе, развивается в седьмой главе» и т. д. Вторая половина каждой главы связана с первой половиной следующей; вторая половина последней главы опять связана с первой половиной первой главы. В этом ходе развития тем обнаруживается структура романа в форме круговой «колоннады». Так, тема «Деревня» во второй половине первой главы повторяется в первой половине второй главы; тема «Романс» во второй половине второй главы продолжается в первой половине третьей главы; тема «Встреча в аллее» связывает вторую половину третьей главы с первой половиной четвертой главы. В то время, как тема «Зима» связывает четвертую главу с пятой, тема «Именины» связывает пятую главу с шестой, тема «Могила поэта» связывает шестую главу с седьмой, тема «Кружение светских развлечений» связывает седьмую главу с восьмой. Круговой ход завершается — т. е. роман и кончается и возвращается опять к началу — там, где тема «Петербург» во второй половине восьмой главы повторяется — или продолжается — в первой половине первой главы. Основной структурный принцип романа обнаруживается яснее и в том факте, что эта система «частично перекрывающихся половин» повторяется при помощи разных структуральных связей и вне и внутри глав.

Набоков видит в своем сравнении структуры «Евгения Онегина» с классической колоннадой не статическое, механически построенное художественное произведение, а динамичное романтическое творение, в котором все движется, изменяется, перекликается, развивается; замысел структуры романа оказывается «игрой» с неоклассическими и романтическими принципами, т. е. «„классическая“ регулярность пропорциональности делается красиво рельефной „романтическим“ приемом протягивания или переигрывания структуральной темы одной главы в последующей главе»[797]. Роман является быстродвижущимся органическим произведением в образе постоянно развивающегося круга, который возвращается в свое начало. Все известные композиционные приемы романа — повторения, переходы, отступления от темы, переклички, ускорения и замедления темпа — рассчитаны на то, чтобы запустить его круговой ход.

Давно уже была отмечена своеобразная «повествовательность» романа «Евгений Онегин», т. е. постоянные намеки автора на манеру повествования, на свою роль в фабуле, и как друга Онегина, и как наблюдателя-комментатора. Набоков называет автора-повествователя «стилизованным Пушкиным». По его мнению, намеки «стилизованного Пушкина» обнажают самую структуру романа. Ю. М. Лотман называет эти намеки «признаками» и, в отношении к голосу автора-повествователя, «показателями». По его мнению, «текст „Онегина“ как таковой может восприниматься и как многоголосие — при таком подходе будут активизироваться признаки, характеризующие текст как контрапунктное столкновение многообразных форм чужой речи, — и как авторский монолог, в который „чужие голоса“ входят как показатели широты диапазона голоса повествователя»[798]. Показатели позволяют Пушкину напоминать, что «сам он сочинитель, а герои романа — плод его фантазии». Пушкинская задача в «Евгении Онегине» — «превращать не жизнь в текст, а текст в жизнь. Не жизнь выражается в литературе, а литература становится жизнью». Особенность романа, происходящая из нарушения и просветительских, и романтических творческих законов (ср. «неоклассические» и «романтические принципы» у Набокова), заключается в том, что Пушкин может «уверять читателей, что герои — плоды его художественной фантазии, а следовательно, должны подчиняться законам литературы, и что они — реальные люди — приятели и знакомцы автора, никакого отношения к литературе не имеющие»[799]. Именно на основе этих показателей возможно анализировать динамику кругового хода развития романа.