Изучение причин упадка музыки, прежде всего оперной, еще при жизни Бетховена и Шуберта завело бы нас слишком далеко. Укажем на них в самой общей форме: события французской революции и наполеоновских войн глубоко перепахали весь культурный слой Европы. Вообще искусство — это чуткий барометр состояния умов. Наивная публика с неразвитым, первозданным вкусом заполняла теперь театр. В романах Стендаля и Бальзака — вот где дана наилучшая социологическая картина той эпохи. После блестящего, гениального Россини, который в роли оперного композитора как никто другой символизирует эту эпоху и который, находясь на вершине славы, переносит свою деятельность в Париж, наступает пора Беллини и Доницетти. Отныне итальянская опера всецело подчинена задачам демонстрации виртуозного пения, между тем как последняя опера Россини — «Вильгельм Телль» — знаменует собой новую моду, моду на большую историческую панораму в романтическом стиле. Спонтини подготовил такой жанр, а с Мейербера, Герольда, Галеви начинается его расцвет. Вот что шло на немецкой оперной сцене, когда Вагнер приступил к деятельности оперного капельмейстера. В сравнении с импортной продукцией Франции и Италии, внешне весьма блестящей, операм немецких композиторов — Вебера, Шпора, Маршнера, Лортцинга[171] было куда труднее утвердиться на сценах театров.

С тех пор прошло больше ста лет, и для нас яркость музыки Россини затмевает всю современную ему оперу. У Беллини и Доницетти, его итальянских преемников, мы находим немало настоящей, приятной музыки в духе национальной традиции с ее приверженностью вокалу. Поэтому мы склонны прощать им примитивность формы и техники и ценим их достоинства — широкую, распевную мелодию Беллини, живые ритмы и неистощимый юмор Доницетти. Французской комической опере тоже присущ свой стиль, и прежде всего яркий комедийный характер, — все это можно найти прежде всего у Буальдье[172] и Обера, которых, кстати сказать, ценил и Вагнер. Но нам трудно симпатизировать большой опере и ее главному представителю — Мейерберу. Здесь с солидностью письма и очевидным чувством драматического эффекта соединяются такое отсутствие фантазии и такой пустопорожний пафос, что пышность сценического оформления и блеск театральной техники, к сожалению, вполне оправдывают вагнеровские слова — «действие без причины».

Только не надо забывать при этом, что в вагнеровском «Риенди» мало музыки, которая не могла бы встретиться в опере Мейербера, и что в «Гугенотах» можно найти места получше, чем самые яркие куски «Риенци». Редко где в этой колоссальной по масштабам опере встретишь что-либо своеобразно вагнеровское, и даже вдохновенный, блестящий хор «Santo spirito cavaliere» — это общее место. Вообще в любой детали утверждается фразеология французской оперы, и надоедливо повторяется мейерберовский каданс:

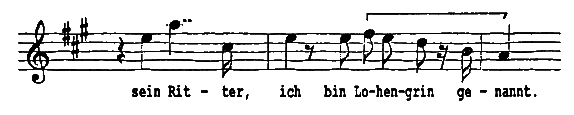

Этот каданс попадается иной раз даже в «Летучем голландце» и «Тангейзере» — в конце концов, даже и Лоэигрин, выдавая тайну своего имени, пользуется вариантом того же каданса:

Один из мотивов вагнеровского бунта против оперного стиля — это, вне всякого сомнения, неприязнь к первородному греху, который Вагнер совершил, а потом героически преодолел. Вагнер проникся той же ненавистью и к стандартным оперным либретто, а «Риенци», с его блестящей и энергичной драматургией и вполне условными характерами и конфликтами, — это и есть именно такое произведение. Правда, у Мейербера ни разу в жизни не было столь качественного либретто, и на этом примере видно, насколько драматург Вагнер обогнал Вагнера-композитора. Позднее он не очень сочувственно относился к этой своей опере и как бы избегал ее. У него действительно было мало общего с создателем той музыки — он стал другим, выработал свой язык, и, как бы ни развивался этот язык на протяжении долгой жизни композитора, как бы ни утончался он со временем, он продолжал оставаться все тем же — выразительным инструментом чуткой души художника.

Но вот что необычно — Вагнер как бы совершенно внезапно ощутил размах своих крыльев; произошло это, когда он работал над «Летучим голландцем». Как и его чувства, его творчество выражает движение необузданных внутренних сил. Едва закончив «Риенци», Вагнер обратился к новому замыслу, который долго вынашивал в душе. На следующее лето музыка полилась как река — то была реакция его творческого влечения на тяжкие переживания тех лет. Творческая потенция Вагнера как бы собрана в кулак. Бегство из Риги, опасные приключения на море, нищенское существование в Париже, унижения, долговая тюрьма — все эти впечатления сложились вместе и привели к тому шоку, под влиянием которого, как мы уже говорили, длительное время находилась вся душевная жизнь Вагнера; шок высвободил темные творческие силы, дремавшие до поры до времени в его душе. «Летучий голландец» не выдуман Вагнером, он им реально пережит, и нас захватывает именно правдивость этого произведения. В музыке отзывается совсем не театральная буря. Норвежские матросы, прядильня, призрачный корабль — все это живо увиденные и прочувствованные реальные лица и вещи. А в образе Голландца, томящегося по искуплению, воплощены многие черты самого Вагнера, бесприютного скитальца. Вообще говоря, многим персонажам Вагнера присущи черты автопортрета. Второстепенные фигуры в опере достаточно условны по замыслу и по музыке — таков Даланд, благожелательный отец Сенты, прозаическая личность, прямо перешедшая сюда из французской оперы. Неудивительно, что и музыка начинает звучать по-мейерберовски. Таков Эрик, неудачливый возлюбленный, который в минуты лирического подъема напоминает плаксивого Маршнера. И все же! Сцена, когда он рассказывает свое сновидение, а Сента переживает его как бы наяву, «погруженная в магнетический сон», — эта сцена так напряжена, что дыхание перехватывает: тут звучит совершенно новый музыкальный язык, несказанно выразительный, вся драма словно собрана в единый фокус. Есть и другая сцена, словно концентрирующая в себе целую драму, в третьем действии. Это стычка норвежцев с голландцами — реальности с миром призраков. Более захватывающей ситуации не удалось придумать и самому Вагнеру. Но Сента, символ истинной женственности, преданной жертвенной любви, — это прекрасный вымысел. Впрочем, таковы все героини Вагнера. Именно поэтому так трудно найти идеальную исполнительницу Сенты — нежность и героизм не слишком легко сочетаются в этом образе. С «Летучего голландца» начались вагнеровские мытарства — поиски идеальных исполнителей. В драме тоже существуют определенные амплуа, приемам исполнения которых обучают начинающих актеров. Но в опере типизация образов сказывается гораздо сильнее, так как амплуа отождествляются с определенной тесситурой и характером голосовых данных. Отсюда всем известные типы старинной оперы, главный порок которых в том, что либреттисты разрабатывали сюжеты в расчете на такие амплуа: роль для легкого лирического сопрано, роль для сладостного тенора — первого любовника, роль для громового баса с густой бородой. Меломан сразу же узнает эти типы, стоит артистам появиться на сцене. Вагнер с самого начала болезненно реагировал на оперные штампы, его характеры выходят далеко за рамки условного оперного стиля и оттого ставят актера-певца перед особой проблемой. Но при этом Вагнер не мог изменить физических предпосылок и условий пения. Драматический артист в принципе способен справиться с любой ролью, обладая самыми скромными голосовыми средствами: можно вообразить себе такого Фауста, который совершенно погрузится в себя и которому не придется даже повышать голос на сцене. Но пение в опере — совсем другое дело, тем более у Вагнера, с его страстным, полнозвучным, бушующим оркестром, с решительными кульминациями, каких требует вокальная линия. И Сента, и Венера, Брунгильда, Ортруда, Кундри — назовем хотя бы несколько женских ролей в операх Вагнера — все они вынуждены затрачивать на исполнение своей партии столько энергии, что это под силу лишь физически крепкому человеку. То же можно сказать и о вагнеровских героических тенорах — Тангейзере, Лоэнгрине, Тристане, Зигфриде. В итоге Вагнер лишь прибавил к существовавшим до той поры амплуа певцов два новых — это героический тенор с мощным голосом, шеей быка и мышцами боксера и высокое драматическое сопрано в лице монументальной матроны с пышной грудью. Вот практический результат идеальных устремлений Вагнера — как и во многом ином, в этом сказывается утопичность его величественных замыслов.