Действительно, эта война была второй Тридцатилетней, но совершенно в другом смысле, чем думают прусские мифологи. Семилетняя война, как и Тридцатилетняя, окончилась полной неудачей попытки подчинить Германию господству габсбургской католической империи. Семилетняя война, как и Тридцатилетняя, окончилась общим истощением; опустошение Германии как после той, так и после другой войны было одинаково велико, так, по крайней мере, утверждает король Фридрих. Как Тридцатилетняя война окончилась «порукой за Вестфальский мир» со стороны Франции и Швеции, т. е. правом свободного их вмешательства в немецкие дела, иначе говоря, чужеземным господством двух культурных народов, так и Семилетняя война окончилась «порукой за Вестфальский мир» со стороны России, чужеземным господством варварского государства; несчастные последствия этого господства не устранены еще до сего времени, так как на устранение их стало возможно надеяться вообще только с тех пор, как немецкий пролетариат проснулся для сознательной политической жизни.

Теперь спрашивается: как благодаря этой Семилетней войне в духовной жизни немецкого народа могло возникнуть «первое высшее жизненное содержание»?

2. К психологии семилетней войны

Часто говорят, каковы бы ни были результаты Семилетней войны, но тот факт, что прусский король совершенно один в течение семи лет почти со сверхчеловеческой гениальностью выдерживал натиск всего враждебного мира и разбил наголову всех врагов, так долго хозяйничавших на немецкой земле: русских и венгров, французов и шведов, — несомненно, снова пробудил национальный дух немецкого народа или, по крайней мере, его протестантского большинства. В действительности такого рода соображения ближе всего сродни словам Гете о «более высоком жизненном содержании». Теперь спрашивается: так ли смотрели на это современники и действительно ли «патриотические военные подвиги» Фридриха пробудили в них этот национальный дух, из которого возникла будто бы наша классическая поэзия?

Если бы Фридрих прочел это рассуждение, оно было бы ему столь же непонятно, как и язык ирокезов. Его лучшее качество — серьезное и трезвое отношение к вещам — постоянно спасало его от всякого рода хвастовства; ему хотелось быть не более как полководцем своего времени — и действительно, ничего большего он собой и не представлял. Правда, эти идеологические преувеличения недавно нашли сильный отклик и в прусской военной литературе; уже десять лет, как в ней, не к чести классического военного государства, ведется ярая полемика по поводу того, придерживался ли Фридрих вследствие своей гениальности, опередившей эпоху на пятьдесят или сто лет, наполеоновской стратегии, которая видит главную и единственную цель в том, чтобы в сражении разбить неприятельское войско, или же он вел, держась тактики своей эпохи, осторожную, медленную, методическую войну, в которой старались занять наиболее выгодное по отношению к неприятелю положение, разрушая операционные магазины, служащие для надобностей войск врага, захватывая ту или иную область или крепость и при помощи разных искусных маневров, «оттеснений», «ложных тревог», «диверсий» и т. д., вытесняя врага из позиций, причем битва являлась чрезвычайным средством, чем-то вынужденным: к ней прибегали только в крайнем случае или разве тогда, когда можно было наверняка добиться значительной выгоды. Теперь можно обойтись без долгих размышлений, чтобы признать, какое суждение верно. Наполеоновская стратегия основывается на народной армии, на стрелковой тактике, на реквизиционной системе; предпосылкой ее являются массовые армии, быстро двигающиеся вперед, ведущие стрелковый бой, т. е. такие, которые могут сражаться в любом месте и производить реквизиции и существовать, добывая себе продовольствие непосредственно у населения. Войско прошлого столетия было наемным и, как таковое, было связано с линейной тактикой и магазинным снабжением. Вследствие дороговизны вербовки его невозможно было увеличить сверх определенной нормы. Его можно было вести в сражение не иначе как в сомкнутых линиях, удерживая палками и угрожая пулями офицеров; поэтому оно могло сражаться только на открытом, ровном месте, представляя собой нечто вроде механической стрелковой машины, вследствие чего главной целью муштровки была скорость стрельбы, которую Фридрих в конце концов довел до шести выстрелов в минуту с зарядом для седьмого. Оно (это войско) должно было, наконец, быть строго охраняемо в лагерях и получать продовольствие от своих военачальников; его передвижение связано было с магазинами и пекарнями, и вследствие этого его свобода передвижения была очень стеснена. Если бы Фридрих попытался с этим войском держаться наполеоновской тактики и если бы позволил своим наемникам сражаться врассыпную, то в тот же самый день его войско разбежалось бы на все четыре стороны. Или если бы он позволил своим наемникам добывать себе пропитание при помощи реквизиций, то, по очень удачному выражению одного из позднейших военных историков, по крайней мере часть его войска немедленно превратилась бы в грабительскую шайку[28].

Психологическая невозможность держаться наполеоновской стратегии для Фридриха была едва ли не большей, чем практическая. Он не мог даже мечтать об этом, как не могло ему прийти в голову устроить полевую железную дорогу или полевой телеграф. И величайший военный гений не может выдумать такую новую стратегию, которая не определялась бы в конечном счете экономическим развитием. Стратегия называется наполеоновской не потому, что ее изобрел Наполеон, а потому, что в наполеоновских войнах она достигла высшего совершенства. Она возникла сама собой в американскую войну за независимость. Во время этой войны английские наемные войска столкнулись с инсургентами, которые сражались за свои кровные интересы, следовательно, не дезертировали, как наемные войска; они не были обучены, но тем лучше могли стрелять из своих винтовок и вследствие этого нападали на англичан не в сомкнутых линиях и не на открытой местности, а в рассыпном строю под прикрытием лесов. Большой заслугой Фридриха является уже то, что он зорко следил за американской войной, чтобы на ней учиться. Правда, довольно иронически звучит, когда он пишет 3 ноября 1777 г. своему брату Генриху: «Мы следим за Вашингтоном, Гоу, Бургойнем, Чарлтоном, чтобы научиться от них этому великому военному искусству, которого никогда не исчерпаешь для того, чтобы смеяться над их глупостями и оценить то, в чем они поступают по правилам». Но непогрешимость этих «правил», по-видимому, стала для него все-таки сомнительной, а «глупости» Вашингтонов — весьма поучительными, так как незадолго до своей смерти он приказал сформировать несколько батальонов легкой пехоты из местных жителей; эти батальоны должны были применяться к местности и быть более подвижны и свободны, словом, получить более охотничью подготовку[29].

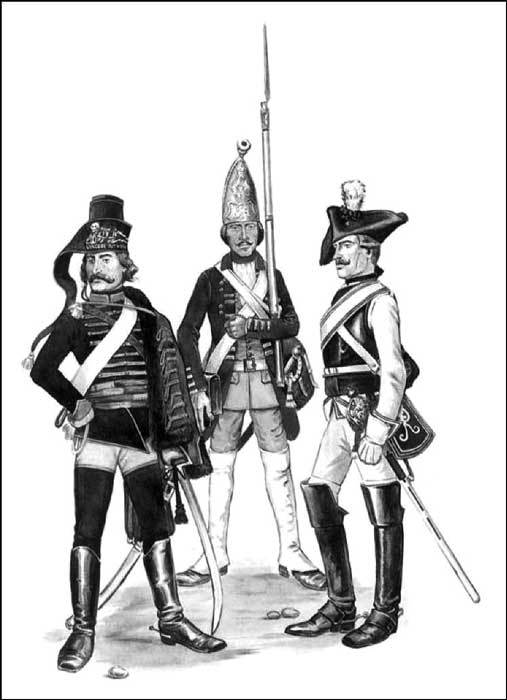

Воины армии Фридриха Великого:

«Гусар смерти» 1757 г., гренадер лейб-батальона 1762 г., лейб-кирасир 1762 г.

Этим Фридрих далеко опередил ученых военных теоретиков своего времени и всех своих офицеров. Они не поняли новой стратегии даже тогда, когда уже имели с ней дело на практике, когда во время французских революционных войн 90-х годов толпы поселян, собравшихся отовсюду защищать свои социальные интересы от эмигрантов, возвратившихся с австрийско-прусским наемным войском, сражались подобно тому, как сражались американские фермеры и охотники с английскими наемниками. Пророческим взглядом поэта Гете понял знамение времени, когда он после канонады при Вальми сказал прусским офицерам: «Здесь сегодня начинается новая эпоха всемирной истории, и вы можете сказать, что при этом присутствовали». Но его слушатели не поняли его, за что нельзя их очень осуждать, так как сам Гете только чувствовал, но не понимал хорошенько того, что говорил, — иначе как же мог бы он спустя двадцать лет обнаружить в Семилетней войне «новое жизненное содержание». Однако даже такие повторные опыты ничему не научили прусских офицеров; наемные войска во всех столкновениях имели большое тактическое превосходство над французскими волонтерами, но все-таки не могли победить Франции. В этом факте нельзя было сомневаться, между тем никто не был в состоянии определить его причины; тактику французов рассматривали как бессмысленный беспорядок, пренебрегавший всеми испытанными способами военного искусства; но как бы то ни было, а считаться с ней было надо. Знаменитый генерал фридриховской школы, князь Гогенлоэ-Ингельфинген, давал в 1794 г. совет заключить мир с французами; от продолжения войны, по его мнению, нельзя было ждать ничего хорошего, так как «что же поделаешь с глупцами!» Точно таким же образом выражается официальный австрийский документ, говоря, что «при обыкновенном течении вещей» французы были бы побеждены, но они всегда прорываются со «страшной силой», как «бурный поток». Еще во время войн 1813–1815 гг. среди генералов европейской коалиции, рядом с преждевременно павшим Шарнгорстом, вполне на высоте наполеоновской стратегии стоял только один Гнейзенау; он поэтому принужден был вести отчаянную борьбу со своими прусскими подчиненными, Бюловом и Йорком, и был сучком в глазу союзных монархов, военные советники которых — с прусской стороны Кнезебек, с австрийской Дука и Лангенау — целиком опирались на военные воззрения XVIII века; в дворцовых кругах смеялись над штабом Гнейзенау точно так же, как в свое время над лагерем Валленштейна. Даже при Ватерлоо в английской армии применялась линейная тактика, что совершенно логично, так как это войско состояло из наемников. И битва была бы, несомненно, проиграна, если бы не явились вовремя пруссаки под командой Блюхера и Гнейзенау. Наполеоновская стратегия вошла в кровь и плоть прусского войска только спустя десятилетия благодаря классическим произведениям Клаузевица, и один прусский генерал, присутствовавший при нелепой беседе о прусском учителе, победившем при Кениггреце, заметил очень метко: «Конечно, этого учителя зовут Клаузевиц»[30].