Мужское потомство Габсбургской династии прекратилось в 1740 г., через несколько месяцев после того, как Фридрих II принял бразды правления. Не гениальная идея и не желание произвести революционный переворот, а просто неуклонная политика прусского военного государства побудила короля проникнуть в Силезию, прежде даже чем Мария-Терезия успела отклонить его предложение мирно сговориться о бранденбургских притязаниях на отдельные части этой провинции. Об этих притязаниях Фридрих, конечно, говорит с иронией, так как единственно, чего он хотел, это — воспользоваться исключительным положением для того, чтобы округлить прусское государство настолько, чтобы дать своему войску возможность держаться на уровне растущего могущества великих держав. Он очень хорошо знал, что его наследственные притязания не встретят сочувствия в Вене, и предъявил их только из тактических соображений — частью для того, чтобы придать своей завоевательной политике «законный» оттенок, частью, учитывая опасения маршала Шверина и министра Подевиля; поэтому не приходится говорить о том, что он занял Силезию, еще не дождавшись категорического отказа от Вены. Но само собою разумеется, что эти «мирные» переговоры скорее служат веским доказательством против «революционного восстания». Если бы Мария-Терезия пошла навстречу предложениям Фридриха (помощь деньгами и оружием против всех ее врагов и голос Бранденбурга за выбор ее супруга в римские императоры) и если бы она согласилась на предложение Фридриха II и ради этого отказалась хотя бы только от южной Силезии, то Фридрих поддержал бы «габсбургское чужеземное господство», как говорят теперешние прекрасные лозунги — по мере своих сил. Получив отказ в Вене, он должен был решиться на войну, которая отнюдь не походила ни на «революционное восстание», ни на «патриотическую реформу». Ибо, если Габсбургская империя была тенью папской милости, то Виттельсбахская, знамя которой теперь якобы нес Фридрих, существовала благодаря милости Франции, т. е. являлась тенью от тени. Напротив того, союз с Францией против Габсбургов был старой политикой бранденбургского дома, — разве курфюрст Иоахим I в 1519 г. не обещал по договору немецкую императорскую корону французскому королю Франциску I, а курфюрст Фридрих-Вильгельм в 1679 г. не обещал того же французскому королю Людовику XIV?[25]

Ко всему этому присоединяется еще один достопримечательный факт, что собственно не Фридрих завоевал Силезию, а его отец, тот преданный императору и империи государь, которого долгие годы водил на помочах имперский посол Секкендорф на посмешище всей Европе. Во время неумело подготовленного Фридрихом сражения при Мольвице, после нескольких успешных нападений австрийской конницы на прусскую, Фридрих постыдно и преждевременно бежал, тогда как прусская пехота, вымуштрованная Фридрихом-Вильгельмом I и принцем Дессау, стояла, как стена, и решила победу без особого участия высшего командования. Столь же неудачно было первое выступление Фридриха в качестве дипломата. В договоре в Клейншнеллендорфе он предал своих французских союзников Австрии, допустил австрийское войско, «в обмен на ключи одной единственной крепости[26], которая, в сущности, не была способна дать отпор», напасть на его французских союзников, которые, как сам он сообщает в своих записках, не давали ни малейшего повода к разрыву. О моральной стороне дела не стоит много разговаривать; Франция и Пруссия стремились к одному — ослабить Австрию, однако, лишь настолько, чтобы благодаря этому не усилить чрезмерно своего союзника. Трудно сказать, Фридрих ли надувал французов чаще, или они его, так как протест союзников по поводу «вероломства» Фридриха обыкновенно отнюдь не носил характера благородного негодования, — это был крик возмущения мошенника против мошенничества других. Фридрих уже понимал крылатое словечко Гете, он перефразировал его в письме к Подевилю следующим образом: «раз должно произойти надувательство, то шельмами будем мы». Но договор в Клейншнеллендорфе был такой плутней, при которой Фридрих, желая обмануть, был обманут сам, а дипломат не может сделать худшей ошибки, чем предать своих союзников с ничтожной пользой для себя и с величайшей выгодой для общего врага. В это время Фридрих заслужил упрек, не снятый в дальнейшем его дипломатией, именно в том, что он предпочитает ничтожную выгоду момента огромным преимуществам в будущем. Скорее можно объяснить второе предательство им своих союзников, когда Фридрих заключил сепаратный мир в Бреславле, по которому Мария-Терезия, особенно под давлением английской дипломатии, уступила ему Силезию, чтобы отделаться от опаснейшего врага и развязать себе руки для борьбы с остальными противниками, конечно, с затаенными мыслями о будущем.

Эти предпосылки были столь ясны, что легко понять, почему Фридрих в 1744 г., когда Мария-Терезия достигла в тогдашней войне за австрийское наследство блестящих побед над Францией и виттельсбахским призраком императора, заключил новый союз с Францией и предоставил в качестве имперского вассала свои вспомогательные отряды императору, честь и достоинство которого были тяжело оскорблены. Но и на этот раз он совершил большую дипломатическую ошибку, тайком выговаривая для прусского государства хорошенький кусочек королевства Богемии, которое он намеревался завоевать для своего суверена. Тайна была разоблачена и выставила короля с морально-политической стороны весьма невыгодно, и все это ради несбыточной мечты. Это был один из тех случаев, когда Фридрих переоценивал свои силы. Ибо, насколько легко было присоединить к прусскому государству Силезию, при ее географическом положении и экономических условиях, настолько невозможна была эта задача по отношению хотя бы даже к части Богемии. С завоеванием этого королевства Фридрих получил очень тяжелый урок. На этот раз его французские союзники покинули его на произвол судьбы, и старый маршал Траун, которого Фридрих постоянно восхвалял с приятной почтительностью, как своего учителя в военном деле, прогнал его через силезскую границу, почти совершенно уничтожив прусское войско. Зима 1744/45 г. была для Фридриха особенно тяжелым временем. Если он, по свидетельству иностранных послов, внешне возмужал, то внутренне освободился от всех иллюзий, которыми его до сих пор в области внешней политики обманывали честолюбие и жажда славы, или, как он выразился, «скрытые инстинкты». Хотя он в 1745 г. в целом ряде боев и сражений (Hohenfriedberg, Sour, Katolisch-Heunersdorf, Kesselsdorf) победил австрийцев при помощи своего восстановленного войска, однако он все-таки согласился в конце года, к болезненному изумлению Франции и сначала недоверчивому, а затем радостному изумлению Австрии, на второй сепаратный мирный договор при условии, что за ним будет закреплено право на обладание Силезией. И после исполнения этого условия он возвратился в свое государство, решив во всю свою жизнь «не дразнить кошки».

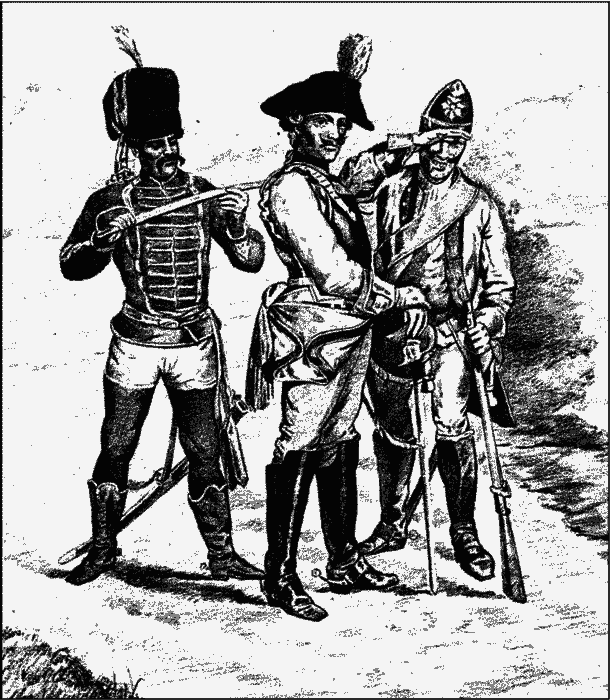

Прусские кавалеристы Фридриха II

Не подлежит ни малейшему сомнению, что это решение короля было совершенно серьезно. Правда, когда спустя 11 лет разразилась Семилетняя война, тотчас на него посыпались упреки, что он взялся за оружие с честолюбивым и легкомысленным намерением, и, казалось, это обвинение имело тем большее значение, что оно исходило прежде всего от братьев Фридриха и что большинство его генералов и министров тайно соглашалось с этим. Внезапное нападение его на Саксонию и беспощадное разграбление этой страны являлось также, по-видимому, бесчестным нарушением мира. Однако король решился на насильственный шаг в высшей степени неохотно и только под неумолимым давлением обстоятельств. Благодаря измене саксонских и австрийских чиновников он был в продолжение многих лет постоянно документально осведомляем о переговорах между Австрией, Саксонией и Россией, которые намеревались напасть на него и сломить растущее могущество прусского государства. Факт этих переговоров неоспорим и был таковым уже тогда, но прусские принцы полагали, что из всего этого ничего не вышло бы, если бы не преждевременное выступление короля. Это, конечно, было возможно, и, основываясь на этой возможности, король с напряженным вниманием, но вместе с тем и с безмолвным спокойствием следил все время за австро-саксонско-русскими переговорами. Между тем существовала противоположная возможность, которую Фридрих не решался превратить в действительность, так как она поставила бы его в крайне затруднительное положение. И эта возможность превратилась в действительность, когда столкновение экономических интересов Англии и Франции в североамериканских колониях вылилось в открытую войну и вместе с тем началась война внутри Германии, ибо нападение Франции на Ганновер, как на самое больное место Англии, было понятно само собой. Франко-прусский союз окончился в июне 1756 г., и попытки Фридриха возобновить его потерпели неудачу. Это объяснялось отнюдь не дружественными отношениями Марии-Терезии и враждебными отношениями Фридриха к Помпадур, ибо даже в абсолютистской Франции XVIII столетия при решениях великих политических дел к подобного рода вещам относились легко, как к чему-то неважному, или, говоря юридическим языком, как к «побочному обстоятельству».