Упадок власти и беспорядки в Мингрелии особенно усилились после смерти предшественника князя Григория Дадиана, который оставил пять сыновей и вдову, женщину самолюбивую и мстительную, враждовавшую со старшим своим сыном и законным наследником Григорием Дадианом, 18 лет от роду ставшим правителем Мингрелии.

Царь Имеретии, Соломон II, был женат на сестре Григория, и между ними более двадцати лет существовала теснейшая дружба, но вторичная женитьба Григория Дадиана на дочери последнего царя Грузии Георгия XII — Нине Георгиевне, поставила их во враждебные отношения. Соломон заявил притязание на Лечхумскую область, находившуюся между их владениями. Правитель Мингрелии, не видя возможности бороться с сильнейшим противником, стал искать покровительства и подданства России, каковое и осуществилось 4 декабря 1803 г. с оставлением рода Дадианов начальствующими Мингрелией.

Вскоре после этого имеретинский царь Соломон также высказал желание вступить под покровительство России. Присоединение Имеретии к российским владениям Цицианов признавал не только полезным, но и необходимым, так как с этим приобретением осуществлялось желание нашего правительства придвинуть к Черному морю наши закавказские владения.

Вступление царя Соломона в подданство России было не так чистосердечно, как он об этом писал. Он желал только получить возможность разорить владения Дадиана, затем при первом случае отказаться от подданства. И одновременно с отправлением своего уполномоченного, князя Деонидзе, в Петербург, Соломон отправил другого посла в Константинополь с просьбой к турецкому правительству защитить его от русского оружия. Посылка эта, впрочем, осталась без всяких последствий.

Вероломные поступки Соломона и его враждебные выступления против Мингрелии заставили прибегнуть к занятию Имеретии войсками даже без согласия Соломона. Но вследствие приготовления к походу в Ганжу необходимо было отложить действия против имеретинского царя до окончания этой экспедиции.

Недостаток войск в Грузии и невозможность усилить боевые средства новыми полками из России заставили Цицианова изворачиваться теми средствами, которые он имел в своем распоряжении. Действия с лезгинами, несколько раз нападавшими на села Цалки и Карели, на некоторое время задержали экспедицию князя Цицианова против Ганжи. Эта временная задержка позволила Джевад-хану приготовиться к встрече русских.

По прибытии в Грузию Севастопольского мушкетерского и 15-го егерского полков Цицианов собрал в Саганлуге, в 15 верстах от Тифлиса, отряд силою в 3 батальона с 2 егерскими ротами, 3 эскадрона драгун и 11 орудий и 22 ноября выступил из Саганлуга. Через шесть переходов достиг Загиала (шамшадыльского селения), где к нему присоединились еще 2 батальона 17-го егерского полка. Таким образом, отряд увеличился до 5½ батальона.

29 ноября, по прибытии в Шамхор, Цицианов отправил Джевад-хану письмо с требованием сдачи Ганжи. Получив отрицательный ответ, главнокомандующий приступил к рекогносцировке крепости. Подъехав к предместью и не имея возможности осмотреть крепость, не завладев предварительно садами, Цицианов сформировал две колонны: одну, из Кавказского гренадерского батальона, с легкими войсками и двумя орудиями, под начальством подполковника Симоновича, он направил по большой тифлисской дороге, а сам с 2 батальонами егерей, эскадроном драгун и 5 орудиями двинулся правее тифлисской дороги на ханский сад.

В садах наши войска встретили сильное сопротивление. Предместье, растянувшееся на полторы версты от стен крепости, изобиловало высокими глинобитными заборами, окружавшими сады и представлявшими ряд отдельных укреплений, которые приходилось брать штурмом. Несмотря, однако, на сильный огонь и отчаянное сопротивление, наши войска в течение 2 часов успели очистить предместье. На другой день крепость была обложена и открыто бомбардирование.

Желая избегнуть кровопролития и полагая, что Джевад-хан достаточно напуган поражением своих войск в предместье, Цицианов письмом вновь потребовал сдачи крепости. Целый месяц длились бесплодные переговоры, и наши войска держали ганжинскую крепость в осаде, но на все требования сдачи Джевад-хан отвечал отказом. Тогда, собрав военный совет, Цицианов решил штурмовать Ганжу. Начальником наступающих колонн был назначен генерал-майор Портнягин, и ему было приказано все предприятие держать в тайне, оставляя войска на местах, и только за полчаса до наступления развести их по назначенным местам. Казачья цепь до рассвета должна была оставаться на своих местах.

Штурмующие войска были разделены на две колонны, из которых первой, составленной из двух гренадерских батальонов и 200 спешенных драгун под общим начальством Портнягина, приказано было идти влево от карабагских, или верхних, ворот — «от батареи артиллерии подпоручика Башмакова», вторая колонна, из двух батальонов 17-го егерского полка, под начальством полковника Карягина, должна была наступать левее тифлисских, или цитадельских, ворот; колонна эта предназначалась для демонстративной атаки. Батальон 17-го егерского полка майора Белавина, при котором находился и сам Цицианов, составлял резерв и был поставлен на Майдане, против карабагских ворот. Батальон Севастопольского мушкетерского полка поставлен напротив тифлисских ворот с приказанием препятствовать выходу неприятеля из крепости и в случае надобности для помощи штурмующим. Вся артиллерия свезена была к резервам и туда же отряжено 100 казаков. Наконец, татарской коннице, «недостойной по неверности своей вести войну обще с высокославными войсками», приказано было держать цепь вокруг форштадта и садов.

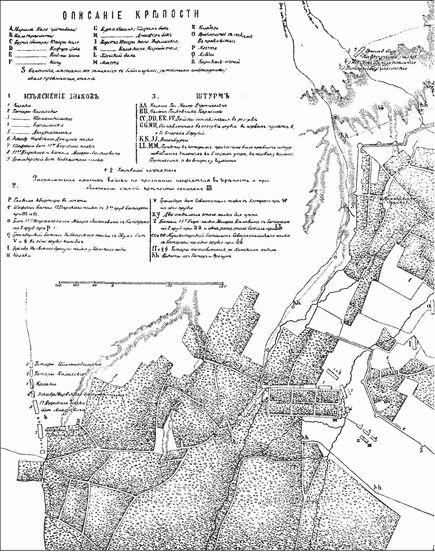

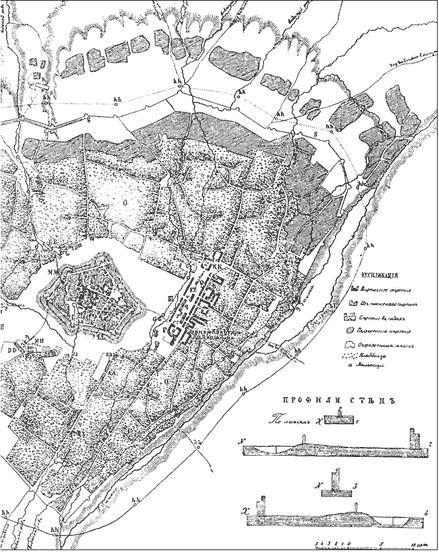

План крепости Ганжи

Штурм был назначен на 5½ часа утра 3 января. До земляной стены отряд должен был дойти с крайнею тишиною и, пользуясь темнотою ночи, приставить лестницы к городской стене. Диспозиция была исполнена в точности. Колонны к назначенному времени заняли свои места и подошли к городскому валу так тихо, что огонь из крепости был открыт тогда, когда наши солдаты были не далее как в 15 сажен от земляного вала. За земляным валом оказалась каменная стена. Неприятель начал кидать в атакующих камни и стрелы, а также для освещения штурмующих — подсветы, сделанные из свернутых бурок, смоченных нефтью и зажженных.

Карягин хотя и должен был производить демонстративную атаку, но, видя вред, причиняемый неприятелем, выделил лишь незначительный отряд для демонстрации и, не ожидая условленного сигнала колонны Портнягина, кинулся к лестницам и успел взойти на стену раньше левой колонны. Овладев стеною, Карягин отправил вдоль нее батальон майора Лисаневича, который овладел последовательно двумя башнями и затем отворил городские ворота. В одной из захваченных Лисаневичем башен был убит сам Джевад-хан, упорно защищавшийся, сидя верхом на одной из пушек.

Колонна Портнягина сначала не имела такого успеха. Сделанная в земляном валу накануне штурма брешь указала неприятелю место главной атаки, а потому здесь была сосредоточена большая часть сил осажденных. Вследствие этого левая колонна, встретив у бреши упорное сопротивление, была вынуждена взбираться по приставным лестницам. Портнягин первым взошел на стену, а за ним последовал весь отряд и овладел тремя башнями.

Но, овладев башнями, войска должны были спуститься в город с каменной стены четырех сажен вышиною. Шести башенных спусков не хватало рвавшимся вперед войскам, и они, несмотря на продолжавшийся внизу ружейный огонь ганжинцев, перетаскивали с наружной стороны стены 14-аршинные лестницы и по ним спускались в город.

В городе между тем смятение было ужасное: толпы татар, конных и пеших, в беспорядке метались по улицам, отыскивая ханский бунчук, как место сбора; женщины собрались на площадь и своими криками оглашали воздух. Солдаты очищали город от неприятеля. К полудню все стало тихо. Все улицы были покрыты мертвыми телами.