Каждое судно, хоть самое маленькое, тоже мимоходом пишет эту повесть, а прохожий, то бишь я, хочет перебраться через канал Сан-Пьетро, уже видит наклонную башню, стоящую подле церкви, но не имеющую к ней отношения, с этой минуты я знаю здесь каждый метр, я на другом конце своего лабиринта, приближаюсь к выходу, мне знакома вот эта стена, где на уровне глаз растет неведомое растение, я помню его с прошлого года, это моя любимая загадка: как растение, зеленое и сильное, может вырасти из сплошной стены, какая здесь чувствуется беспредельная сила воли, почвы нет, только кирпичная кладка, ветер, занесший семечко в крошечную вмятину, дождь, влажный воздух лагуны и неистребимая воля выжить, во что бы то ни стало. Надо будет выяснить, как это растение называется на моем родном языке, хотя бы потому, что как раз названия неброского бывают очень красивы. Сам я назвал бы его камнеломкой, а тот, кого я мог бы спросить и кто написал одну из самых замечательных книг о Венеции, умер. Имя его — Предраг Матвеевич, и об этом городе он написал на хорватском книгу, где речь идет не о дворцах и церквах, а о различных формах причальных свай, о названиях исчезнувших предметов, об инструментах, какими на протяжении веков пользовались корабелы, о разных сортах хлеба, которыми здесь когда-либо питались и которые восходят к космополитическим мирам, привезенным венецианскими кораблями из-за океана, но еще и о том, что я называю неброским, о растениях, на которые никто и никогда не обращает внимания, поскольку растут они под ногами, ведут свое незримое существование на краю набережных, меж ступенек церквей, на стенах и под мостами. Чуть не сказал — «безымянное существование», но это неправда. В книге Матвеевича, которая по-немецки называется «Das andere Venedig», то есть «Другая Венеция», у таких растений есть вполне определенные названия, там они именуются SeebeifuB, Leinkraut, Schollkraut, Wasserklee, Kornelkirsche. BeifuB — это полынь, Leinkraut — льнянка, насчет Schollkraut[71] мой словарь молчит, Wasserklee — водяной трилистник, a Kornelkirsche — кизил, с этим я разобрался, однако ж надо их еще и распознать. С его книгой в руках я заглядывал под мосты, где ему попадались иные из этих растений, но, когда ты не на лодке, трудновато что-нибудь разглядеть под мостом, а он видел там кизил, именуемый в Венеции muraiuola, «поскольку он цепляется за стены». Может, мое растение — кизил? С фотографией в руке я разыщу его, прежде чем напишу последние слова этой книги. А пока остаюсь благодарен Матвеевичу, ведь он провел меня по другой Венеции, по таким местам, где надо смотреть во все глаза, чтобы увидеть то, чего иначе нипочем не увидишь, как, например, полураздетую женщину, держащую в левой руке платье, которое явно только что сняла. Она изображена на гипсовом рельефе очень высоко на карминно-красной стене, кому-то хотелось что-то нам поведать, а мы уже не понимаем что, ее лицо под неким подобием тюрбана испуганно, будто ей нужна помощь, часть правой руки отсутствует. Не мешало бы записать ее роман, рассказ полураздетой женщины высоко на стене в другом столетии, когда кто-то — кто же? — пожелал, чтобы мы ее увидели, но зачем?

Если Венеция — остров, состоящий из островов, то Сан-Пьетро — остров за пределом этого острова. Он самый дальний и присоединен всего лишь двумя мостами. Не будь наклонной колокольни и большой церкви, где прежде жил патриарх Венеции, кто бы туда отправился? Несколько улиц, церковь, перед нею маленький сквер, где старушки выгуливают собак, — для меня вполне достаточно. Колокольня стоит непонятая, высокая, с совершенно неразличимым рельефом наверху, предназначенным исключительно для ангелов и птиц, но, чтобы добраться до нее, надо прежде миновать несколько улочек, пугаясь, когда кто-то вдруг выходит из-за угла. За мостом я свернул налево и стою у воды. Она здесь низкая, буроватая, странные водяные растения колышутся из стороны в сторону, подводные растения — совсем иные обитатели этого города. Прямо у воды — улица называется Квинтавалле, — обогнув угол стены, видишь поврежденный рельеф. Замечательный старый путеводитель Лоренцетти, где описан каждый камень Венеции, знает, как он называется: это мраморный табернакль, un tabernacolo marmoreo, в данном случае мраморный ковчег, слово, потихоньку исчезнувшее из нашего языка. Если б я не знал, что речь здесь идет о Марии, я бы просто увидел сидящую на троне женщину с младенцем на коленях, которая передает ключи какому-то старику. На старике тройная корона, и, если тебе известно, что такое тройная корона, ты знаешь, что перед тобою папа, а поскольку в руке у него большой ключ, это, стало быть, Петр, первый папа римский. Загадочность изображений, когда они обозначают буквально то, что видишь, способна навести на странные мысли. На миг я воображаю себя китайским туристом из Ханчжоу, отбившимся от группы, — что я увижу в таком случае? Младенца с одной ножкой, на коленях у молодой женщины, чья юбка вконец рассыпалась, каменную птицу, замершую над фигурами. Без сомнения, это рассказ, но что он означает? Я всегда задерживаюсь тут ненадолго, на сей раз кто-то поставил внизу горшочек с лиловатыми цветами и листиком вроде как у шалфея. Рельеф все тот же, но это, конечно, неправда, двое зловредных художников — ветер и дождь — трудятся над ним уже не одно столетие, а когда закончат, рельеф исчезнет. Когда-то, пишет Лоренцетти, здесь проходили «estremi limiti della citti»[72], здесь люди первой островной конфедерации вышли в лагуну, когда город еще не был построен. Зная об этом, идешь все-таки немножко по-другому. Олнволо — вижу я немного погодя на табличке с названием улицы, ведь когда-то здесь цвели оливы, а район называется Кастелло, си-речь Крепость, потому что когда-то здесь был форт, построенный первыми венецианцами для защиты от захватчиков. В этом месте, должно быть, еще до 1000 года стояла церковь, с епископом, подчинявшимся патриарху Градо, что позднее в истории привело к великому и непримиримому соперничеству, конец которому будет положен папой Николаем V лишь в 1451 году, когда он сделает епископа этой церкви патриархом Венеции. В маленьком сквере перед собором безлюдно, ветер с канала Сан-Пьетро, шелестящий скудными кронами деревьев и разметающий пыль возле собора, знает об истории все. До 1807 года это была главная церковь города, потом главенство перешло к Сан-Марко. Вдали мне видны высокие, неприветливые стены Арсенала. То, что, наверно, некогда было дворцом патриарха, выглядит печально, заброшенно, стены обветшали, краска облупилась, внутри, вероятно, еще сохранились византийские элементы, но здание на замке.

В безлюдном внутреннем дворе я укрываюсь от дождевого шквала, потом захожу в церковь, прохожу под неприветливой головой толстогубого великовозрастного путто, помещенной среди гирлянд над входом под классическими, неизменно умиротворяющими архитектурными формами кого-то из наследников Палладио. Кроме женщины в застекленном киоске, видимо продающей открытки, не видно ни души. Здание огромно, но что же произойдет дальше с этими исполинскими постройками? Когда-то я стоял в сицилийской Сегесте в огромном пустом храме Посейдона/Нептуна — кто поведал тогдашним верующим, какое будущее ожидает их храм, когда их боги исчезнут?

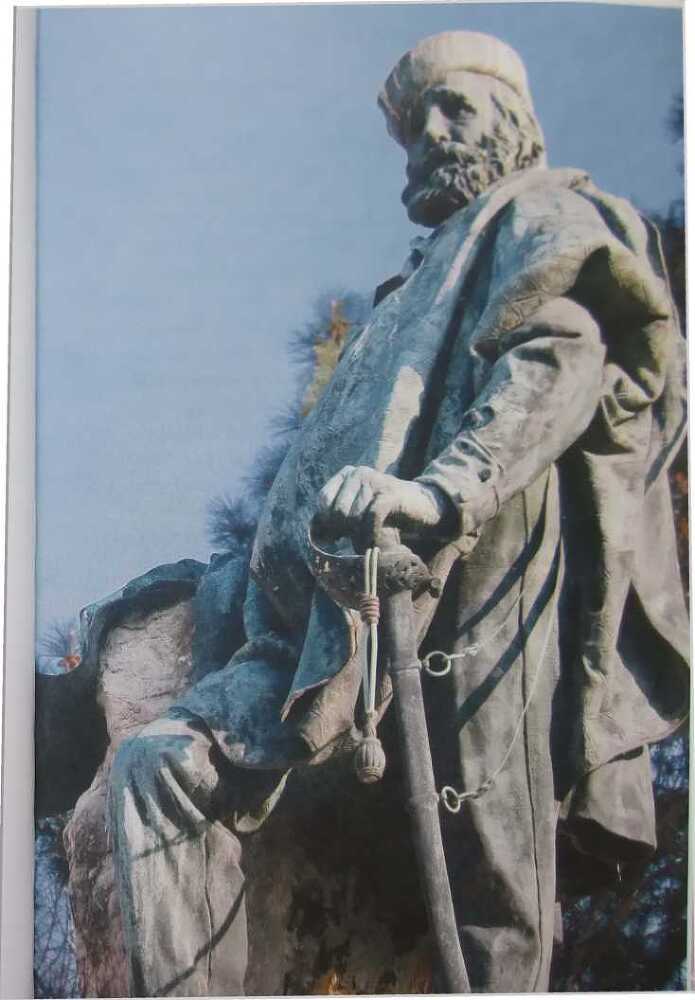

Я отгоняю эти кощунственные мысли, ведь пока что исконный обитатель вполне счастлив, а вот когда он исчезнет, вопрос встанет ребром. Или станет жутким, как в случае с гримированным и выставленным на обозрение телом Ленина в Кремле. Но и здесь покойники рядом: как только я сворачиваю в огромном помещении направо, то первым делом вижу немыслимо высоко на стене саркофаг. Почему венецианцы иной раз помещают своих знатных покойников на такой высоте, я не знаю, быть может, это как-то связано с вечным страхом перед наводнением. Они в безопасности, однако же никто и никогда не может к ним приблизиться, а скульптурные фигуры под саркофагом, где он лежит не внутри, но поверх, можно разглядеть разве что в сильный бинокль. И поскольку моя по-детски наивная душа всегда и все воспринимает буквально, я спрашиваю себя, каково это — веками лежать в неподвижности, слушая шаги живых, абсолютно тебе незнакомых. Фелипе Коррер — так его звали, одно из знатных имен города, где властвовала аристократия, procuratore[73], солидный пост в морской республике, брат папы Григория XII. Я иду дальше и оказываюсь у мраморного престола, испещренного арабским и завитушками, стихами из Корана. Венецианцы ничего не боялись, львы из Сирии, колонны из Византия[74], квадрига из Константинополя — они все везли домой, как и этот мраморный арабский трон, на котором, наверно, сидел Петр, весь мир принадлежал им. Услужливая табличка сообщает, что означает каллиграфическая арабская вязь на спинке трона, это каноны из суры III, аят 192: «Господи наш! доставь нам то, что обещал Ты нам чрез твоих посланников и не постыди нас в день воскресения», а ниже сура XXIII, аят 118: «Господи, прости и будь милостив! Ты самый лучший из милосердствующих».