Всего десять лет спустя, в 1807-м, придет Наполеон, заявивший, что станет для Венеции Аттилой. Слово дож происходит от латинского dux, предводитель. Веком позже кое-кто другой в Италии, плохо учивший историю, назвал себя дуче, результат известен.

*

Порыв ветра проносится сквозь историческую паутину у меня перед глазами, дует на Пипина и его войско, на патриарха Градо, на папу и императора Византии, на подвижный прозрачный ковер, существующий лишь для меня. В толпе других пассажиров я спустился по сходням. Я снова на суше, ощущение своеобразное, поскольку это твердь, я снова крепко стою на остатке мира и, сделав большой крюк, смогу вновь приблизиться к островному городу с другой стороны, и это кое-что говорит о состоянии, какое завладевает тобой в Венеции. По дороге сюда я был занят историей. Не думаю, что таков удел каждого, тут все дело исключительно в моем собственном характере, я чувствую, что воздух в этих краях пропитан историей, он иной, состоящий из атомов имен и дат, из заряженных частиц, которые для других незримы, на меня же оказывают особенное воздействие, вынуждают высматривать надписи и памятники, видеть повсюду и во всем следы минувшего, аномалия, из которой в Венеции можно извлечь много пользы, поскольку тебя не отвлекает уличное движение. Идешь, размеренность шага задает ритм, ты уже как бы в эпическом стихе, читаешь город в ритме шагов. Вот и здесь все так же, позади меня море, а впереди длинная, широкая улица, словно доходящая до горизонта, Кьоджа. При этом возникает ощущение парадокса, вероятно оттого, что движение невелико, ведь теперь, когда я наконец-то избавлен от воды, мне чудится, будто широкая улица — река, и я иду по асфальту, как по воде. После нескольких недель в Венеции я чувствую, как что-то от меня отпадает, в самом городе я не ощущал это что-то как тяготу, нет, но теперь все же испытывал некую свободу и легкость, меня будто выпустили на волю, да так оно и есть, я выпущен на волю и иду мимо большой башни с большими часами, которые уже много веков отсчитывают время, захожу в пескерию, где рыбы доказывают свою экзистенциальную одинаковость тем, что выглядят точно так же, как в те дни, когда высокая башня только строилась, форма постоянства, против которой бессильна любая историческая книга. Римлянин, грек, солдат Пипина или Наполеона — все узнали бы этих рыб, словно огромное серебряное сокровище лежат они подле моллюсков, которые, как и тогда, прячутся в своих самодельных каменных крепостях.

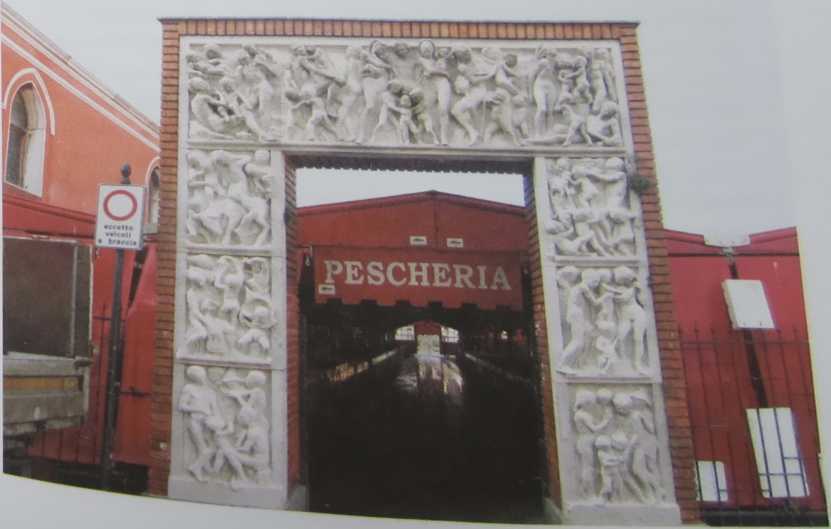

Одни только мы в ходе времен постоянно меняли одежду, чтобы не слишком походить на своих предков. Изменился ли за минувшие века вкус рыб, никто уже точно сказать не сможет, хотя нам известно, что теперь в морях полно веществ, каких раньше там не было. Два длинных ряда низких блестящих металлических столов под красным навесом, иду вдоль них, уже драют шваброй полы, солнечные лучи падают в воду, мои глаза покуда цепляются за крабов, угрей, сардин, моллюсков, но я знаю, их привлекло что-то другое, и поворачиваю обратно. Порой что-то замечаешь, не видя, что именно, или видишь, не замечая, и лишь когда я выхожу из-под длинного красного навеса и снова оглядываюсь назад, я вижу ее — узкую арку из желтого кирпича, выложенную прямоугольными панелями с богатыми скульптурными рельефами, изображающими нагих детишек разного возраста. Красивой арку назвать непозволительно, ведь, как гласит путеводитель, это фашистская архитектура. Я, конечно, наверняка ее видел, но обернуться меня заставило кое-что другое. Подобно trompe-l’oeil, руки и ноги, а порой также плечи и бедра выступают за строгие прямоугольники панелей, отчего возникает впечатление, будто тела двигаются. Текст пишет о «stile razionalista е celebrativo dell’architettura fascista — рационалистическом и торжественном стиле фашистской архитектуры», что бы это в данном случае ни означало, но одновременно упоминает о влиянии Донателло, и далее рассказ куда проще. Изначально здесь планировали построить не рыбный рынок, а школу, и скульптор, Амлето Сартори (итальянцы не боятся назвать сына Гамлетом), получил от родителей одной рано умершей девочки заказ на памятник, где будет изображено все, чем их покойная дочка никогда уже не займется, — танцы, игры, чтение, и там все это есть. Приска — так звали девочку, которой не довелось ни играть, ни читать, и спустя сто лет арка Приски красива, поверьте мне на слово. Существуют формы забавной наивности или современного китча, которым необходимо дожидаться своего времени. Когда, например, трогательность одержит верх над фашизмом. Немногим позже, вернувшись на широкую главную улицу, я вижу над входом в современный магазин доказательство в виде статуи монаха, который держит в руках концы своей опояски, словно собирается прыгать через веревочку. Кто скульптор, я не знаю, никакой таблички там нет, на мой взгляд, работа XVIII века, и, возможно, тогда это изваяние тоже не считали красивым, а вот я перед ним останавливаюсь. Его торс чуть слишком грациозно склоняется вправо, к каменной стене, будто где-то играет музыка и он собирается танцевать, слева и справа преклоняют колени две монахини. На них ку-клукс-клановские маски с прорезями для глаз, сплетенные ладони тянутся вверх, к монаху, — загадка, которую мне нынче не разрешить. Я иду по широкой улице туда, где невысокие четырехугольные ворота ведут на мост, откуда опять видна лагуна. На заднем фасаде ворот — чуть ли не вавилонский рельеф, изображающий венецианского льва, левая лапа стоит на открытой книге, крыло лежит на спине, лоб нахмурен, хвост кольцом, он готов спуститься вниз и вместе со мной отправиться по широкой главной улице обратно к судну. Фантазия — возможность грезить наяву и видеть то, чего не видит никто. Мы со львом шагаем по широкой улице. Когда я останавливаюсь возле колокольни собора и пытаюсь прикинуть ее высоту, мой спутник говорит: «Никак кирпичи пересчитать собрался?», но, поскольку говорящим львам в грезах не удивляешься, я не слушаю, читаю табличку на башне. Колокольня построена в XI веке, а в 1312 году ее реставрировали. Градоначальником был тогда Пьетро Чнвран. Стало быть, Пьетро Чиврана по меньшей мере уже семьсот лет нет в живых, а я вот только что прочитал его имя. И опять забуду, но это ничего не значит. Кто-то хотел, чтобы я прочитал его имя, и я прочитал. Тот, кто не верит, что мертвые суть часть настоящего, ничего не понял. 4 ноября 1347 года в ходе перестройки башня обрушивается, обломки уничтожают еще несколько домов, погибает старая женщина, но имя ее не сохранилось, как и имена ни много ни мало 72 человек, которых наугад выбрали из числа граждан, чтобы расчистить завалы. Что эти мужчины говорили меж собой про Чиврана, история тоже не сохранила. 14 ноября после непременной торжественной мессы закладывают первый камень, и три года спустя колокольня уже отстроена вновь. На судне никто не замечает, что рядом со мною сидит лев, а когда мы через Лидо добрались до Сан-Марко, он вдруг исчез. Свою газету он оставил на скамейке.

*

Фигуры, фрагменты. Прямо у моста Вздохов, на берегу узкого канала, вливающегося здесь в Бачино-ди-Сан-Марко, я вижу нечто среднее между хорошо организованным конвейером и балетом. Я стою в сторонке, а прямо напротив меня — маленькая группа китайцев. Не в пример хорошо одетым японцам, это скорее люди с бесконечной равнины, с вековечными крестьянскими лицами и соответственным терпением. Заморосил дождь. Они ждут гондолу, я тоже жду, только не гондолу, а того, что произойдет. Знаю, мной движет антропологическое любопытство, желание понять воздействие глобализации или же то, как сталкиваются две совершенно разные цивилизации с очень разными устремлениями. Для одной — обязательное удовольствие, для другой — необходимые деньги, клишированное, однако незабываемое воспоминание о людском конвейере, то бишь зарабатывании на хлеб. Рядом со мной стоит гондольер, сейчас он не правит лодкой, но входит в группу из трех человек. Его задача — помочь китайцам выбраться из лодки, тогда как двое других должны снова заполнить лодки пассажирами. Но мое внимание целиком приковывает тот, что рядом со мной. У него отработана изумительная техника подъема старых китаянок из гондолы. Он протягивает левую руку, китаянка вкладывает в нее свою маленькую старую руку, отмеченную следами тяжелой трудовой жизни. И он поднимает ее вверх, причем лодка конечно же качается. Если женщине и страшно, этого не разглядишь. Затем его левая рука выписывает дугу и вытаскивает ее на берег, причем — вот чудо! — одновременно он выписывает в воздухе дугу и правой рукой, которая заканчивается ладонью с вытянутым пальцем, решительно указующим на шляпу, что висит на крючке. Туда надлежит положить чаевые. Деликатностью сия процедура не отличается, но, поскольку весит старушка немного, она словно бы воспаряет и благополучно приземляется, левая рука мужчины устремляется к следующей пассажирке, правая указует. А на другом конце тем временем грузятся ожидающие китайцы, исчезают в железном свете лагуны, кучка сгрудившихся людей, ретушированная моросящим дождем. Я вижу, как внизу, в покачивающейся лодке, они глядят вверх, глядят на мужчину в соломенной шляпе, который стоя гребет, и как узкая гондола удаляется по бурной черной воде в сторону Сан-Джорджо.