1. И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове (Пришв.). 2. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши (Пришв.). 3. Чубук настороженно, сощурив глаза, обошел избу кругом (Гайд.). 4. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали: «Ура!» (Гайд.). 5. Кратко и предостерегающе гудели пароходы, что-то говоря друг другу (Плат.). 6. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу (Пауст.).

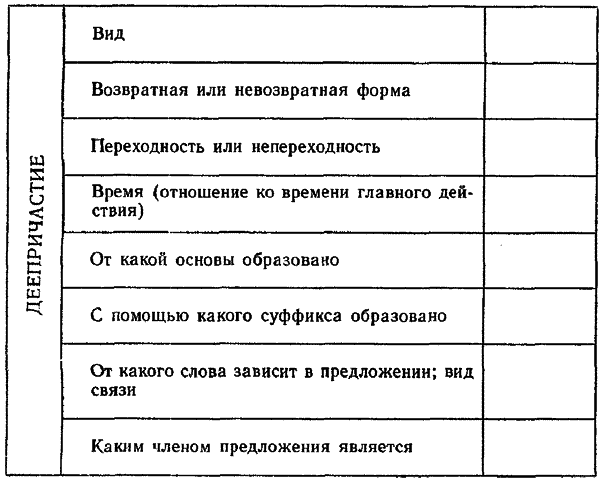

187. Выпишите из предложений деепричастия. Сделайте их анализ, использовав таблицу.

1. И вот однажды Бим лежал, уткнувшись носом в плетень, а ветер приносил вести: луг есть, где-то недалеко есть и лес. 2. В школе, делясь новостями, ребятишки на первой же перемене распространили слух: есть в их дворе собака… и зовут ее Бим. 3. Бим беспокойно забегал по двору и наконец стал царапаться в калитку, оглядываясь на Хрисана Андреевича. 4. Накормить овцу поздней осенью — дело действительно премудро-хитрое: не умеючи если, то через неделю полстада подохнет. 5. Алеша стал делать то же самое, что и отец, но здесь, позади, он шагал торопливо, иногда перебежкой, прижимая овец к Хрисану Андреевичу. 6. Бим сел за спиной Алеши, прижавшись к кожуху. 7. Бим сел, не сходя с места подъема куропаток и не приближаясь, однако, к охотнику, следил за ним. 8. Бим вошел в сторожку и молча лег, почти упал у порога. Идти дальше он не мог; наевшись тюри у Михея, он почему-то еще больше обессилел, а сон буквально валил его с ног. 9. Бим поднял голову и смотрел, почти сомкнув веки. 10. Находясь где-то на грани полной потери сознания и потому не чувствуя боли, он, повинуясь неведомой людям внутренней собачьей воле, пошел, качаясь, как чумной. 11. Силы помаленьку возвращались, а вскоре, облизавшись и поблагодарив Лохматку, пошел дальше, пошел намного прочнее. (По Г. Троепольскому.)

Наречие и слова категории состояния

§ 133. Наречие как часть речи.

Наречие — часть речи, включающая слова, которые обозначают признак действия или состояния (бежать быстро, сильно любить), признак качества (пронзительно резкий), признак признака (ослепительно ярко), признак предмета (сон наяву). Морфологически наречия являются неизменяемой частью речи. Лишь небольшая группа наречий на -о образует формы степеней сравнения: писать красивее, писать красивее всех. Наречия как часть речи обладают специфическими суффиксами: -о, -е, -ски; -ьи, -ому, -ему (в сочетании с по-): весело, неуклюже, мастерски, по-лисьи, по-новому, по-твоему.

По словообразовательной структуре наречия соотносятся со всеми знаменательными частями речи, являясь производными, или мотивированными, а также могут быть и непроизводными. Большая группа наречий мотивирована именами прилагательными: красиво, медленно, сурово, тягуче, вызывающе, дружески, по-новому, по-братски, по-волчьи, заново, досуха, впустую. Количественно меньшими группами представлены наречия, образованные от существительных, числительных, местоимений, глаголов, наречий: весной, летом, верхом, внизу, позади, без толку, напрокат, за границей, на днях, вдвоем, втроем, надвое, вдвое, втрое, дважды, трижды; зачем, отчего, незачем; мельком, молчком, вплавь, нараспашку, невмоготу, нехотя; позавчера, отныне, недаром, ненадолго. Немотивированными являются наречия тогда, тут, там, здесь, где, теперь, куда, очень, почти, едва, чуть.

Синтаксически наречия характеризуются тем, что в предложении они примыкают к глаголам, прилагательным, наречиям и существительным и выступают главным образом в функции обстоятельства: Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает (Расп.), редко несогласованного определения: сварить кофе по-варшавски.

По своему общему значению наречия делятся на две группы: определительные и обстоятельственные.

Наречия определительные характеризуют действие, признак или предмет со стороны качества, количества, способа совершения действия: хорошо, слабо, очень, весьма, наизусть, дружески, в одиночку. Определительные наречия включают собственно качественные наречия (красиво, тягуче, вызывающе, тихо, приветливо, дружески), количественные наречия (почти, очень, весьма, едва, по горло, дважды, вдвое, вдвоем), наречия образа и способа действия, куда входят все наречия от прилагательных с по- (по-русски, по-летнему, по-волчьи), а также наречия, образованные от склонявшихся в древнерусском языке кратких форм имен прилагательных с приставкой на- (налегке, наготове, навеселе), от существительных с приставками на- и в- (навыкате, впору, втайне), от имен существительных в форме творительного падежа (тайком, столбом).

Наречия, произведенные от качественных прилагательных, имеют сравнительную и превосходную степени сравнения. Форма сравнительной степени у них простая с суффиксами -ее (-ей), -е, -ше: красиво — красивее, широко — шире, рано — раньше.

Наречия превосходной степени на -ейше (после шипящих -айше) употребляются редко: покорнейше прошу, строжайше запрещено. Активно употребляемые в современном русском языке формы превосходной степени образуются прибавлением местоимений всего и всех к сравнительной степени: веселее всех, лучше всего.

Формы сравнительной и превосходной степени в предложении примыкают к глаголам и являются обстоятельствами образа действия (отвечают на вопрос как?): Она пишет красивее сестры; Она пишет всех красивее; ср. с формами степеней сравнения прилагательных: Она красивее сестры; Она всех красивее.

Качественные наречия на -о способны выражать различные формы оценки с помощью суффиксов -оват-о (-еват-о) (со значением ослабленности признака), -оньк-о (-еньк-о), -онечк-о (-енечк-о), -охоньк-о (-ёхоньк-о), -ёшеньк-о (с оттенками усиления, ласкательности) и повторением основ (усиление признака): маловато, молодцевато, долгонько, частенько, тихонечко, хорошенечко, легохонько, ранёхонько, ранёшенько, далеко-далеко, давным-давно, полным-полно.

Обстоятельственные наречия являются выразителями временны́х, пространственных, причинных, целевых обстоятельств. Обстоятельственные наречия времени дополняют слово, к которому они примыкают, указанием на время (вчера, завтра, днем, поздно, смолоду), наречия места — указанием на место (налево, снаружи, вперед), наречия причины — на причину (сгоряча, сдуру, спросонья), наречия цели — на цель (нарочно, назло).

Наречие может прямо называть признак или только указывать на него; ср.: дома, вечером; где-то, когда-то. В зависимости от этого семантического различия наречия делятся на знаменательные и местоименные.

Местоименные наречия подразделяют на личные (по-моему, по-твоему, по-своему), указательные (здесь, там, тут, тогда), определительные (всюду, всегда, везде), вопросительно-относительные (куда, где, когда, откуда, отчего, почему), неопределенные (где-то, куда-либо, как-либо, где-нибудь, куда-нибудь, кое-как, кое-где, кое-куда), отрицательные (нигде, никуда, никогда, никак, негде, некуда, некогда, незачем, неоткуда).