Сохранилась еще более ранняя песенка шестнадцатого века, в которой рассказывается всякая небывальщина, и каждый куплет кончается припевом: «I will have the whetstone and I may!». Например, так:

Я видел: кот козу доил,

Медведь седло корове шил,

И дом собачку сторожил.

Мой оселок по праву!

Упомяну еще об одной глупой песенке (Му lady went to Canterbury), которая заканчивается таким убедительным аккордом:

Кукареку! — пропел баран,

Вскочив в седло коровье.

Так дайте нам еще стакан,

И дай вам Бог здоровья!

Здесь мы видим, как жанр небывальщины естественно сливается с жанром пьяной околесицы. Таковы грубые, как бы еще лубочные истоки, из которых постепенно, с течением лет и веков, английский нонсенс развился до той утонченной степени, который мы находим у Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла. С этой вершины движение могло идти только под горку.

Ракушка одиннадцатая Стратфорд-на-Эйвоне

(Этот пресловутый Шекспир)

Как я уже говорил, в те времена железный занавес между Востоком и Западом только-только дал слабину, и всякий новый человек из Москвы воспринимался с большим интересом. Меня пригласили выступить на русской службе ВВС в Буш Хаус. Для приехавшего это был способ немного заработать, что в поездке не лишне. Я выступал там дважды с литературными передачами. В последний раз — с рассказом о русском стихотворном переводе, который был разделен на две передачи, и их даже повторяли — я сам слышал в Москве через полгода. Моя редактор Наташа Рубинштейн спросила, не хотел бы я познакомиться с ее мужем, переводчиком Георгием Беном? Еще бы я не хотел! Ведь это имя связано с первой моей публикацией в двухтомнике Эдгара По в 1972 году, и всех переводчиков в этой книге я запомнил, а впоследствии познакомился почти со всеми, за исключением питерца Георгия Бена, который в 1973 году эмигрировал в Израиль. Он переводил стихи и прозу, в том числе выпустил первый сборник Суинберна на русском языке. Но главным своим переводом он считал перевод трагедии Шекспира «Ричард III».

Наташа и Георгий свозили меня в Стратфорд-на-Эйвоне. Вела машину, конечно, Наташа. Я знавал немало семей, где главный или единственный водитель — жена. Особенно, если глава семьи поэт; тогда руль ему лучше совсем не давать — упаси Бог, задумается о чем-то, зазевается… Нет уж, лучше пускай тихонько сидит и рифмы подбирает.

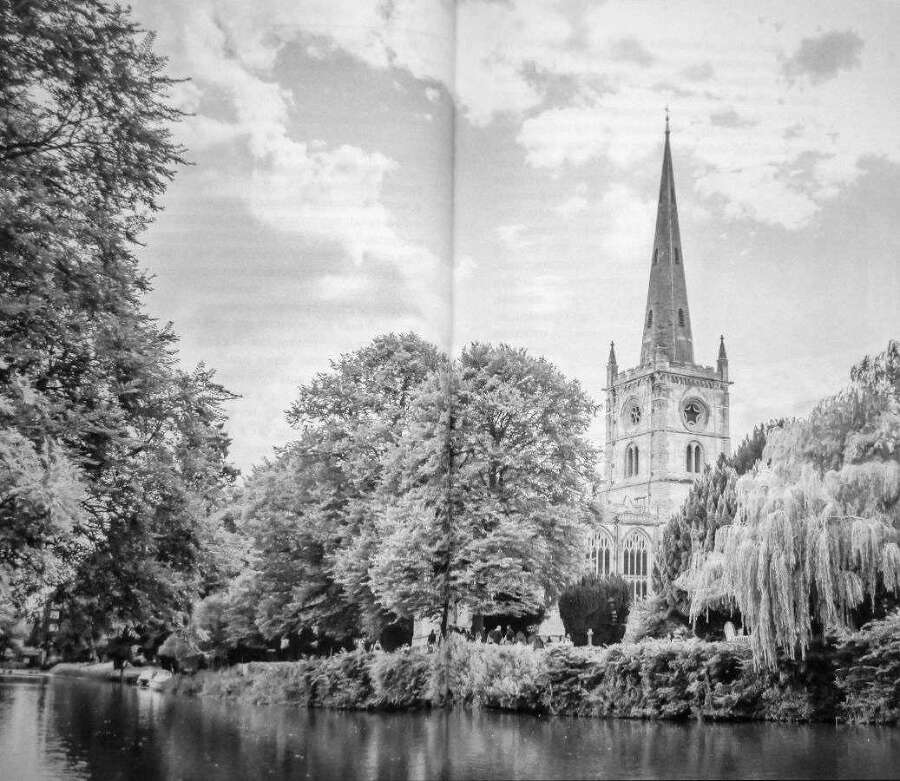

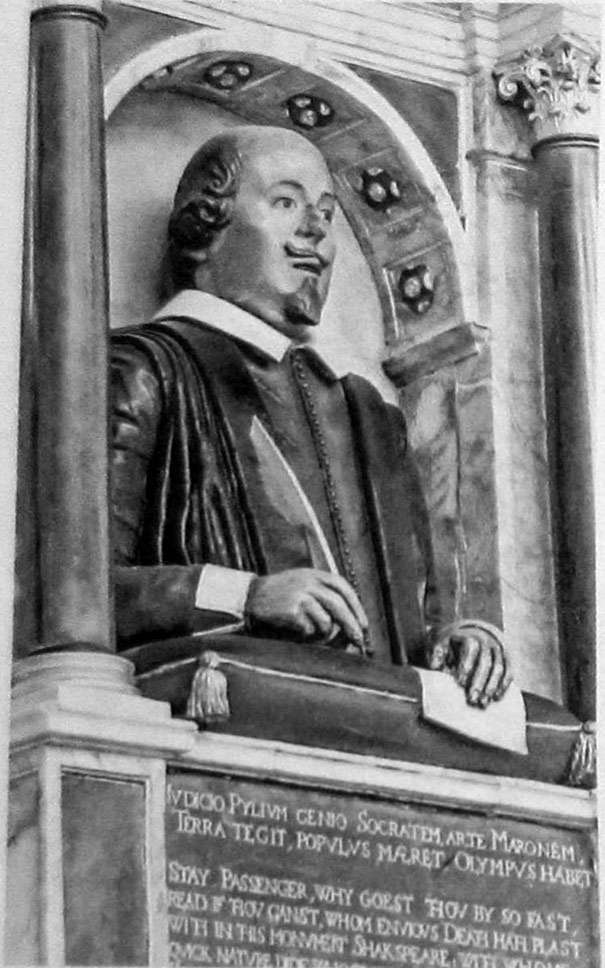

И вот она, эта речка, эта церковь на берегу, в которой Шекспир был крещен 26 апреля 1564 года — и похоронен в 1616 году чуть ли не в тот же самый день; вот они — виденные прежде лишь на картинках эпитафия поэта и его надгробный памятник. Сторонники графа Оксфорда или графа Рэтленда — те, кто не верит, что человек плебейского происхождения, сын перчаточника, мог взойти на вершину Олимпа, считают, что памятник типично мещанский, что в нем нет и отблеска гения истинного Шекспира, творца «Гамлета» и «Короля Лира». А я так думаю, что вполне достойно почтили стратфордцы своего земляка; получился уважаемый мужчина с пером в руках — сразу видно, умственных занятий человек. Ведь не Микеланджело же было приглашать, не Генри Муру заказывать памятник отставному актеру, хотя бы и автору удачных пьес.

И хорошо, что вышло так, как вышло. Представляю себе, что мог наваять Микеланджело, какого Давида без пращи или Моисея без рогов. А Генри Мур соорудил бы, наверное, большую тушу с дыркой посередине. Критики стали бы говорить, что это раненое сердце поэта, сквозь которое прошли все печали и страдания мира. А другие — что творчество поэта (как взгляд на мир сквозь эту дырку!) позволяет нам увидеть реальность подлинную, а не придуманную.

М-да… Нет, уж пусть лучше будет, как оно есть! По крайней мере, это достоверно и прилично.

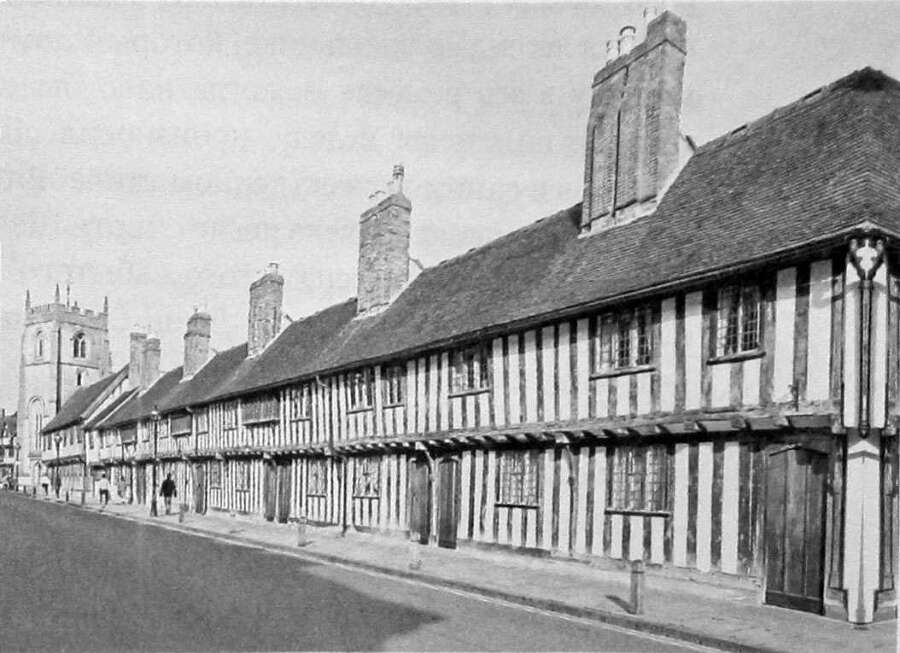

А вот здание грамматической школы, в которую Уильям ходил с семи до пятнадцати лет. В то время она называлось Королевской новой школой. Учение продолжалось, с перерывами, от шести или семи утра до пяти вечера. Здесь говорили только на латыни. Читали, переводили и зазубривали десятками страниц латинские тексты — от Горация и Овидия до Эразма Роттердамского (причем переводили и прозой и стихами), изучали правила риторики, упражнялись в умении писать и произносить речи на любые предложенные темы. Вот где будущий драматург приучался думать афоризмами и сентенциями, остро и кратко выражать свои мысли, пробуждать эмоции слушателей, доказывать и убеждать. Нет, не Shakespeare’s Birthplace (дом, где родился Шекспир), не та бутафорская колыбелька — сентиментальная скорлупка, из которой якобы вылупился великий Бард, а этот просторный и голый учебный класс с высоким потолком и деревянными скамьями — истинное гнездо, откуда выпорхнул «лебедь Эйвона». Так о нем сказал Бен Джонсон в своей знаменитой элегии, помещенной в Первом фолио: «Sweet swan of Avon!» — сладкоречивый, прекрасный лебедь.

Между прочим, Шекспир был не один такой талантливый выпускник Стратфордской школы, в его классе был другой мальчик, его сверстник, которому сулили блестящее будущее; но он, к сожалению, умер в ранней молодости. То был сын мясника по имени Адриан Тайлер, и надо полагать, что именно к нему относится легенда о школьнике, который помогал отцу-мяснику в его ремесле и, когда надо было заколоть теленка, приступая к делу, произносил обвинительную речь в самом торжественном стиле. Вполне естественно, что через полвека после смерти Шекспира эта легенда была перенесена с того забытого подростка на его знаменитого земляка. Джон Обри, простодушный мемуарист второй половины XVII века, способствовал ее распространению. Но к школьнику Уильяму Шекспиру она не могла иметь отношения, ведь его отец и перчаточным-то делом давно уже не занимался, он был главным магистратом и казначеем Стратфорда.

Интересно, что на роль «настоящего Шекспира» антистратфордианцы прочат лишь высокородных особ, в основном графьев: графа Оксфорда, графа Рэтленда, графа Пембрука — в крайнем случае, лорда Бэкона, барона Вируламского; хотя творческий вклад королевы Елизаветы тоже не исключается. Эти эксперты как будто не ведают, что почти все знаменитые драматурги той эпохи были куда как скромного происхождения: Кристофер Марло — сын сапожника, Бен Джонсон — сын каменщика, Джон Уэбстер — сын каретника, Томас Мидлтон — опять-таки сын каменщика. А Уильям Дэвенант был сыном владельца оксфордского трактира, где часто останавливался Шекспир и по одним слухам — его крестником, а по другим — незаконным сыном. На что он сам любил намекнуть друзьям за стаканом вина.

Как же нелепо выглядят на этом фоне утверждения, что, дескать, Шекспир был малограмотен. В то время как в стратфордской школе учили свободно говорить на латыни, переводить прозу и поэзию, публично выступать и произносить речи. И притом снабжали множеством заученных на всю жизнь классических цитат и афоризмов. То есть, выпускников словно специально готовили к профессии драматурга! Семь строгих лет в такой школе дало Шекспиру куда больше, чем мог бы дать университет, где студенты, как известно, больше лоботрясничают и предаются эксцессам молодости, чем грызут науку.

Моя рецензия на книгу Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса», откуда я взял вышеприведенное суждение о малограмотности Шекспира, было одной из первых в ряду антиантистратфордианских статей, которые эта книга у нас спровоцировала. Разумеется, все эти статьи, сколь бы они ни были доказательны, никоим образом не повлияли на популярность «Великого Феникса», чье кряканье по-прежнему возбуждает читателя, падкого на всякие разоблачения.