Лаврентьевская летопись под 6739 (1231) г.: «Того же лета родися Василку сынъ, месяца июля въ 24 день, в праздник святою мученику Бориса и Глеба, и наречено бысть имя ему Борись»[402]. Проверим утверждение летописи по Месяцеслову. Правильно. В этот день празднуется память «святых благоверных князей Бориса и Глеба».

Лаврентьевская летопись под 6761 (1253) г.: «Того же лета родися сынъ Борису князю Василковичю, месяца сентября в 11, и нарекоша имя ему в святом крещеньи Дмитрий»[403]. Из Месяцеслова узнаем, что 11 сентября среди прочих святых празднуется и мученик Дмитрий.

Московский свод под 6834 (1326) г.: «Того же лета родися великому князю Ивану сынъ Иоан, марта въ 30, на память Иоана Лествичника»[404]. Под 30 марта в Месяцеслове находим такое известие: «Преподобного отца нашего Иоанна, списателя Лествицы», т. е. того, который «написал Лествицу Рая, вводящаго на высоту духовного совершенства»[405].

Московский свод под 6835 (1327) г.: «Нуля въ 4 родися великому князю Ивану Даниловичу сынъ Андрей»[406]. По Месяцеслову в этот день празднуется память «иже во святых отца нашего Андрея, архиепископа Критского»[407].

Если взять за основу вышеприведенные данные наших русских летописей, то вывод можно было бы сделать однозначный: день памяти святого воина Александра, празднуемый 9 июля, является днем рождения Александра Невского. Но на самом деле все обстоит гораздо сложнее. В летописях встречается целый ряд случаев, когда имя новорожденному давали по дню крещения, а не по дню рождения, к тому же встречаются случаи, когда одноименного святого нет даже в ближайшие несколько недель после дня рождения интересующего нас лица.

Нельзя признать бесспорным и предложенный Н.П. Лихачевым вариант дня рождения великого князя Александра — 9 июля. Святых Александров-воинов известно три, их память чтится под 13 мая (воин-римлянин), 10 июня (просто воин), 9 июля (воин египетский). Выбор сузится, если мы обратимся к произведениям древнерусской богослужебной литературы, бытовавшим в первой половине XIII в. В Минее служебной упоминается только святой Александр Римлянин, память которого чтится 13 мая. В какой-то степени подтверждением этого может служить текст «Повести о житии и храбрости благовернаго и великаго князя Александра», где митрополит Кирилл в связи со смертью князя произнес следующие слова: «Чада моя, разумейте, яко уже заиде солнце земли Суздальской!»[408]. Сравнение святого с солнцем — обычный прием агиографов, но в текстах, посвященных святым воинам Александрам, только в Минее служебной под 13 мая мы неоднократно встречаем этот образ (РИБ, Соф. собр., № 203. Минея на май. В четверку. XIII в. Л. 64, 65 об.): «Яко солнце свьтъло от въстока въсиявъ обътече всь миръ»; «…обиде всь миръ яко солнце пресветьло, разори неистовьство идольское, неисповедимъ явися Александре пресветъле». Вопрос о святом воине Александре, в честь которого был назван князь, требует более детального рассмотрения.

Сложности очевидны. Но даже небольшая возможность внести уточнение в биографию святого Русской православной церкви и нашего национального героя должна быть использована. Подтвердится ли наша гипотеза — должно решить дополнительное исследование, которое, однако, выходит за рамки данной статьи.

Литература и культура Руси

О.М. Иоаннисян

XIII век в истории древнерусского зодчества. Основные тенденции развития архитектурного процесса

В истории древнерусского зодчества XIII век стал веком переломным и трагическим одновременно. В середине этого столетия архитектура Древней Руси, переживавшая доселе высочайший подъем, понесла огромные потери в ходе опустошительного монгольского нашествия. Строительная деятельность практически во всех русских землях (в том числе и в Новгороде, непосредственно не испытавшем на себе военного разгрома монголами) была прервана на долгие десятилетия, что повлекло за собой развал и гибель строительных артелей и в конечном счете утрату строительных кадров. Исключение составили лишь юго-западные земли Руси (богатое Галицко-Волынское княжество), которые даже в условиях жесточайшего разгрома смогли сохранить строительные кадры и возобновить строительство уже в 50-е годы.

В то же время именно в XIII столетии (особенно в первой его половине) окончательно сформировалась та тенденция типологического и стилистического развития, которая послужила основой дальнейшего становления русского зодчества вплоть до конца XVII столетия. Эта тенденция впервые была выявлена Н.Н. Ворониным[409] и получила полное и детальное рассмотрение в трудах П.А. Раппопорта[410]. Именно благодаря ей П.А. Раппопорт выделил конец XII — первую половину XIII в. в хронологически самостоятельный период истории русской архитектуры. В чем же она выражалась?

Церковь св. архангела Михаила в Смоленске. Конец XII в. Реконструкция С.С. Подъяпольского

Если поставить в один ряд памятники древнерусского зодчества XI, XII и XIII вв., нетрудно заметить, что последние уже лишь в общих чертах сохраняют воспринятую в конце X в. из Византии типологическую схему храма, в области же архитектурных форм и объемов, организации пространства и композиционного построения они представляют собой качественно новое явление, лишь базирующееся на византийской традиции, но являющееся уже самостоятельным национальным вариантом храмовой архитектуры в общей системе восточнохристианского зодчества. На смену статичной плавности и уравновешенности храмов с позакомарными покрытиями приходят динамичные, устремленные ввысь композиции башнеобразных храмов со сложной системой завершения и часто с ярко выраженной центрической композицией.

Процесс сложения национальных архитектурных форм, выразившийся в создании тяготеющей к вертикализму динамичной композиции башнеобразного храма, в первой половине XIII столетия охватил все без исключения школы древнерусского зодчества, хотя и выразился в различных типологических стилистических и конструктивных формах. От традиционных статичных форм в XIII столетии отказался даже консервативный в архитектурном отношении Новгород, весьма своеобразно интерпретировавший новые архитектурные веяния, занесенные на новгородскую почву смоленскими мастерами. Даже Галич, наиболее тесно связанный в своем архитектурном развитии с архитектурой Центральной и Западной Европы, не остался в стороне от этого процесса, решая общую для всей древнерусской архитектуры этого периода задачу в весьма своеобразной форме — с использованием готических конструкций сложных опор.

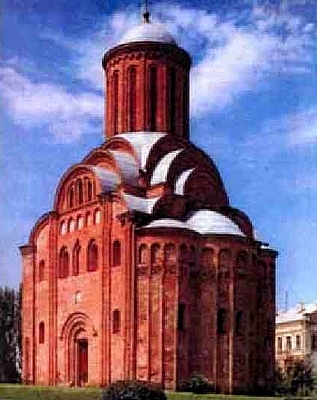

Церковь св. Параскевы-Пятницы в Чернигове. Начало XIII в.

Однако процесс создания нового, национального типа храма, далеко уходящего от изначально воспринятого из Византии прототипа, столь активно развернувшийся в первой половине XIII в., на самом деле начался значительно раньше. Еще Н.Н. Воронин связывал начало этого процесса с полоцким зодчеством середины XII в., где уже в Спасском соборе Евфросиньева монастыря проявились те тенденции и появились те формы, которые в XIII столетии станут определяющими в развитии древнерусского зодчества[411]. Исследования памятника, проведенные П.А. Раппопортом и Г.М. Штендером, блестяще подтвердили это его наблюдение[412]. Однако исследования последних лет позволяют значительно углубить хронологически процесс развития этой тенденции в архитектуре Древней Руси.