Показательно в таком случае, что и наивысшая концентрация славянского этноса, и его распределение по базовым коммуникационным трассам и ключевым точкам Верхней Руси от Новгорода к Ладоге связаны с освоением «ничейных» областей и территорий; в первую очередь это следует объяснить своеобразием и эффективностью ландшафтно-хозяйственного стереотипа, генетически связанного со среднеевропейскими условиями и впервые распространенного в регионе именно славянским населением[269]. Трасса Ловать — Волхов, освоенная этим земледельческим населением, в VIII–XI вв. из пограничной зоны становится фактором этнокультурной интеграции и притом — важнейшей составляющей общеевропейской континентальной магистрали, летописного Пути из Варяг в Греки. Именно процессы, развивающиеся на этом пути и базирующейся на нем непрерывно развертывающейся системе коммуникаций, в IX–XIII вв. определили дальнейший ход русской истории, а следовательно, место и значение Северо-Запада Новгородской земли.

Однако структурная определенность и своеобразие региона, проступающие в XIII–XIV вв., явились следствием одной из фаз процесса «демогенезиса», единого и непрерывного со времени окончания ледникового периода. Ритм его, объединяющий Верхнюю Русь с Северной Европой, в то же время во многом обособляет регион от соседних и родственных в этноязыковом отношении восточнославянских областей Восточноевропейской равнины, чем во многом определилась и драматичная история Новгорода Великого, проявившаяся, в частности, и в трагических коллизиях его отношений с князем Александром Невским и его преемниками.

А.И. Сакса

Северные прибалтийско-финские племена в эпоху Александра Невского

Александр Невский был выдающейся фигурой своей эпохи, а сама эпоха востребовала, кажется, всего его без остатка. В значительной степени его деятельность была связана с северными финскими племенами, с укреплением северо-западных рубежей Новгорода. Общеизвестно, что «старейшине в земле Ижерьской» Пелгусии) князь Александр поручил «стражу морскую» и что тот заблаговременно сообщил князю о подходе шведских кораблей, увиденных им на рассвете июльского дня 1240 г. На следующий год, в походе победителя в Невской битве на Копорье против крестоносцев, участвовало войско из новгородцев, ладожан, а также ижорян и карел. Карелы (корела) активно участвовали и в других военных предприятиях новгородцев. В средневековых источниках упоминаются сумь и емь — финские племена, проживающие на территории современной Финляндии, — с той лишь разницей, что последние либо участвовали в походах на Русь в составе шведских войск, либо служили объектом походов новгородцев, т. е. были противниками Новгорода. Причины, приведшие к такой ситуации в Восточной Прибалтике, достаточно полно отражены в работах И.П. Шаскольского[270]. Мы в своей работе ставим целью показать эти племена «изнутри», рассмотреть процесс их становления во второй половине первого тысячелетия н. э. — начале второго тысячелетия н. э.

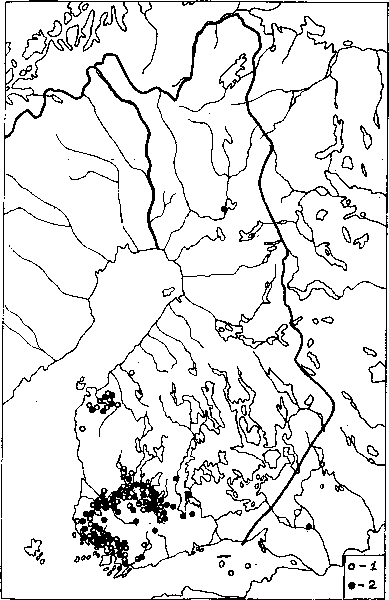

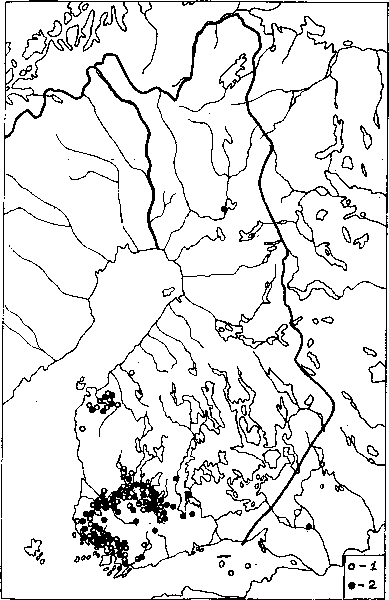

В Финляндии в эпоху переселения народов (V–VI вв.) существовали три развитые области: Юго-Западная Финляндия (провинция Варсинайс-Суоми, западная часть провинции Уусимаа и южная часть провинции Сатакунта), озерная область провинции Хяме и Южная Похьянмаа на побережье Ботнического залива (картосхема 1). Археологические культуры этих областей различались по формам погребальных сооружений, среди которых все же преобладали каменные или каменно-земляные насыпи, а также по составу погребального инвентаря. В целом материальная культура населения этих областей в V–VI вв. характеризуется сильным прибалтийским (южная прибрежная часть страны) и скандинавским (западное побережье) влиянием. Погребения эпохи переселения народов в Финляндии не образуют больших могильников. Зачастую это отдельные насыпи или 1–3 захоронения на могильниках более ранней поры. С середины VI в. население заселенной в то время территории Финляндии стало вырабатывать свои формы украшений на основе распространенных в регионе иноземных образцов[271].

1. Археологические памятники Финляндии V–VI вв. (1) и VII–VIII вв. (2). (По М. Хуурре 1979)

Наступление эпохи Меровингов (VII–VIII вв.) сопровождается существенными переменами в погребальной обрядности и инвентаре могил. На место отдельных погребений приходят могильники, на многих из которых продолжали хоронить и в последующую эпоху. Многочисленнее и разнообразнее становится сопровождающий инвентарь погребений. С конца VI в. в Нижней Сатакунте, в районе приходов Эура и Кейлие, начинают хоронить умерших по обряду трупоположения в грунтовых ямах. На остальной постоянно заселенной территории страны в это время стал распространяться погребальный обряд, при котором остатки кремации размещались на древней дневной поверхности, на которой предварительно выкладывалась вымостка из камней в 1–4 слоя (так называемого полттокенттякалмисто). Во внутренних областях Финляндии вымостка зачастую отсутствует. Такие могильники известны в Хяме, а также в Верхней Сатакунте[272].

В эпоху Меровингов зона оседлого заселения расширяется за счет внутренней колонизации и увеличения плотности населения на уже освоенных землях. Параллельно с процессами развития общества, отразившимися в описанных нами выше изменениях в археологических памятниках, происходят и другие изменения в культуре. Складывается этноопределяющий набор украшений; на основе среднешведских образцов развивается собственное производство равноплечных и ракообразных фибул, ставших ведущими типами застежек в ту эпоху[273]. Этот период в два столетия (VII–VIII вв.) чрезвычайно важен с точки зрения формирования финской культуры железного века. Именно в это время археологически фиксируемые явления, такие как становление женского убора и набора воинского снаряжения, распространение могильников типа полттокенттякалмисто, приобретают общефинский характер. Можно говорить о качественно новом этапе в развитии населения Финляндии, характеризующемся активной внутренней колонизацией, становлением новых форм хозяйства производящего типа, земледелия и скотоводства, что привело к росту численности населения и формированию национальных форм культуры. Однако географические границы ранее освоенных областей расширились незначительно. Развитие происходило по пути интенсивного освоения уже заселенной территории и ее периферии, качественных изменений в социально-экономической сфере. К концу периода, и прежде всего с развитием торговли на Балтике, ситуация изменилась, что вызвало усиление эксплуатации местных ресурсов, развитие земледелия, ремесла, пушного промысла и торговли по внутренним водным путям. Как следствие, потенциал населенной области уже не удовлетворял потребностям развития, и в него вовлекаются малонаселенные, но богатые ресурсами районы, население которых находилось на предыдущей степени развития. Являясь поначалу лишь посредником в освоении ресурсов отдаленных от поселенческих центров областей, оно все более вовлекается в эту деятельность, перенимая от пришельцев навыки в обработке земли и ремесленном производстве. Следствием были формирование новых поселенческих центров и рост численности населения, возникновение новых очагов культуры и влияния на другие отдаленные районы. Нам представляется, что по этой схеме произошло становление таких уже развитых к XII–XIII вв. областей, как Карелия и Саво.

В Западной Финляндии (территории расселения летописной суми) в эпоху викингов (IX–XI вв.) населенная зона расширяется за счет увеличения плотности населения и освоения новых земель. Многие из захоронений IX–XI вв. сделаны на могильниках предшествующей поры, продолжая тем самым их использование. В сельском хозяйстве в течение эпохи Меровингов произошли существенные прогрессивные изменения. С начала VI в. небольшие серпы и косы заменяются более крупными орудиями труда, позволяющими обрабатывать большую площадь полей и угодий. В употребление входят железные сошники. Увеличение площади могильников и продолжительности их использования несомненно отражает изменения в системе расселения. Этот процесс — переход от отдельного двора к деревенской системе расселения — также получил начало в эпоху Меровингов[274]. Население стабилизируется. Помимо земледелия развивается скотоводство, о чем говорят многочисленные находки костей домашних животных на могильниках. Сохраняет высокий уровень ремесленное производство. К эпохе викингов в Финляндии сформировалась самобытная материальная культура, постоянно развивающаяся и не теряющая связи с Прибалтикой и Скандинавией. Сохраняются и развиваются торговые связи, налаженные с Прибалтикой, Скандинавией, Восточной Европой в предшествующее время. Но в связи со становлением новых путей на Восток в характере торговли финнов произошли изменения, выразившиеся прежде всего в поступлении большого количества восточного монетного серебра (23 клада серебряных монет и вещей в целом по Финляндии).