Таким образом, в истории древнерусского зодчества XIII век, несмотря на трагические события середины столетия, послужил тем связующим звеном, которое обеспечило передачу традиции, возникшей в киевском зодчестве начала XII в., общерусскому национальному зодчеству XV–XVI вв.

Церковь св. Николы на Липне. 1292 г.

Последняя особенность архитектурного развития Руси в XIII в., на которой хотелось бы остановиться, — это отношение церкви к выражаемой в типе здания конфессиональной принадлежности.

В литературе уже неоднократно отмечалось, что домонгольская Русь довольно лояльно относилась к «латинской», католической церкви[419]. Свидетельством этого являются и такие факты из истории архитектуры, как появление в галицком зодчестве XII в. целой группы необычных для православной традиции центрических храмов-ротонд, романских не только по своей строительной технике, но и по самому типу, хотя и предназначенных явно для русских заказчиков, а не для католиков,[420] или использование для нужд православной церкви «латинских» храмов на острове Готланд в Швеции (в XII в. они были даже расписаны древнерусскими фрескистами)[421]

В XIII в., уже с самого его начала, такие вольности не допускались, и если случаи привлечения романских мастеров для строительства православных храмов и в это время были нередки, то появления «латинских» типов храмов уже не наблюдается. Пример этому мы можем найти на том же острове Готланд: явно построенная романскими мастерами русская церковь святого Ларса в Висби[422] имеет совершенно определенный прототип — Пятницкую церковь в Новгороде, вне всякого сомнения, заданный заказчиками и весьма своеобразно понятый шведским зодчим. То же происходит и в Галицкой земле, где храмы XIII в., несмотря на использование в них готической конструкции, жестко придерживаются освященного православной традицией типа, что прослеживается и во второй половине XIII в., когда при сохранении тенденции к динамизму композиции мастера уже совсем отказываются от применения готических конструкций (церковь Николая во Львове и Рождества в Галиче)[423].

Причина этого кроется в резком изменении отношения православной церкви к «латинской» на рубеже XII и XIII столетий. Что же произошло? Дело в том, что с начала XIII в. различия между православием и «латинством» из чисто конфессиональных перерастают в политические. Уже не только миссионерство, но и прямая поддержка военно-политической агрессии католических Польши и Венгрии на Юго-Западе (вспомним польско-венгерскую интервенцию в Галиче в начале XIII в.) и Швеции и Ордена на Северо-Западе превращают «латинскую» церковь из конфессионального оппонента в политического противника, поддерживающего военного врага, что сразу же вызывает резкое отторжение от принятых во враждебной церкви форм культового здания. Более того, помимо чисто русских причин, вызвавших конфронтационные отношения с «латинской» церковью, была и еще одна, общая для всего восточнохристианского мира, — это события 1204 г., когда многочисленное «латинское» воинство, отправившееся освобождать Гроб Господень, вместо этого повернуло свое оружие против древнейшей столицы христианского мира, главного центра православной церкви — Константинополя — и подвергло его жесточайшему разгрому.

Ж. Бланков

"Слово о полку Игореве", Житие Александра Невского и вышивка королевы Матильды из Байо как отражение жизни феодального общества

Произведение искусства или литературное сочинение обычно отражает эпоху их создания, среду и общество, которые их породили. Это утверждение может показаться «общим местом». Уже давно в русской историографии, литературоведении и искусствоведении, как и в трудах западных исследователей, истина эта находит многочисленные подтверждения. Выдающийся литературовед А.Н. Веселовский опубликовал в конце прошлого века и в начале нашего блестящие статьи, позднее вошедшие в сборник «Историческая поэтика» (1940), который до недавнего времени относили к разряду формалистических, хотя, судя даже по названию, здесь налицо мастерский и исторический подход.

А.С. Орлов, В.П. Адрианова-Перетц, Н.К. Гудзий и другие специалисты оставили нам ценные истолкования древнерусской литературы, где они применяли историческую художественную методику. Более тридцати лет тому назад Д.С. Лихачев издал свой труд «Человек в литературе Древней Руси» (первое издание в 1958 г.), в котором показаны взаимосвязи литературы, искусства и феодальных представлений о человеке как исторические.

Но исследователям есть еще что сказать о конкретных примерах, которые касаются отдельных произведений Средневековья, отражающих исторический процесс или отдельное событие, факт или определенную идеологию, а иногда стиль эпохи.

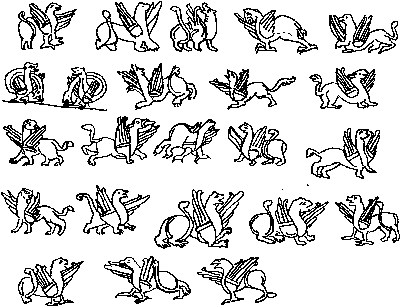

Ковер королевы Матильды из Байо. Прорисовки бордюра: грифоны

Хотелось бы обратить внимание на три памятника Средневековья, по крайней мере два из которых считаются шедеврами. Насколько нам известно, никто из исследователей не сопоставлял их между собой. Это всем известное «Слово о полку Игореве», имеющее огромную критическую литературу, Житие Александра Невского и великолепное, во многом загадочное произведение западного средневекового изобразительного искусства и памятник истории — хранящаяся в городе Байо (Нормандия) вышивка королевы Англии Матильды, жены Вильгельма I Завоевателя (с 1056 г.), дочери фландрского графа Бодуэна (ум. 1083 г.).

Творение это относительно мало известно в России. Изготовленное сразу же после завоевания Англии норманнами в октябре 1066 г., шитье это не только иллюстрирует событие, но и живо характеризует ранний феодализм в Западной Европе. Серия картин на льняном полотне шириной 50 см, а длиной почти 70 м, по сути дела, несет нам код широкой и разнообразной информации о прошлом, о системе духовных ценностей, об идеологии и верованиях тех времен, отражает, наконец, «стратиграфию» норманнского и английского общества середины XI в.

Одновременно вышивка сообщает нам сложную, далеко не полностью раскрытую геральдику времени и общественной среды.

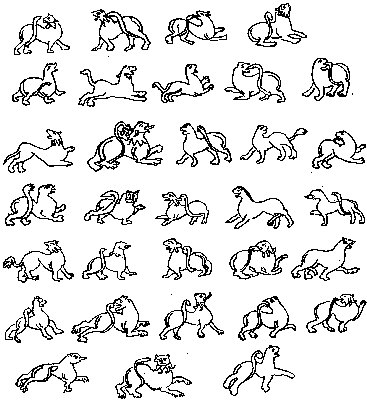

Ковер королевы Матильды из Байо. Прорисовки бордюра: львы

Как видно на репродукциях и на слайдах,[424] главное место в ней занимают сцены, расположенные по центру полосы, по жанру своему повествовательные, «монументального историзма и эпического стиля», по определению Д.С. Лихачева: поход Гаральда в Нормандию, его пленение графом Ги де Понтьё, заступничество герцога Вильгельма, встреча Гаральда с Вильгельмом (последнее напоминает нам свадьбу князя Владимира Игоревича с Кончаковной!), война и битвы между герцогом Вильгельмом и бретонским герцогом Конаном, посвящение Гаральда в рыцари и его присяга Вильгельму над реликвариями (важный, типично феодальный факт!), возвращение Гаральда в Англию, доклад Гаральда своему сюзерену королю Эдуарду, восшествие Гаральда на королевский престол после смерти Эдуарда (в нарушение феодального порядка и присяги Вильгельму!).

Интересен эпизод, удивительно перекликающийся со «Словом». Это явление кометы как предзнаменование беды, подобно затмению солнца над войском Игоря. Кстати, комета Галлея и Солнечное затмение — не выдумки авторов, а действительные феномены, имевшие место в октябре 1066 г. и в мае 1185 г.