Итак, во-первых, я доказываю искомое в отношении геометрии a parte действующего. В самом деле, всякое действующее действует посредством своей силы, которую оно производит в подлежащей материи: например, свет Солнца производит свою силу в воздухе, каковая представляет собой свечение, распространяющееся по всему миру от солнечного света. И эта сила называется подобием, образом, species[205] и многими [другими] именами, и ее производит как субстанция, так и акциденция, как духовная, так и телесная, причем субстанция — в большей степени, нежели акциденция, а духовная — в большей степени, нежели телесная. И этот species производит всякое действие в этом мире: он воздействует на чувство, на разум и на всю материю мира — через порождение вещей, ибо естественным деятелем во всем, на что он действует, производится одно и то же, поскольку он не обладает свободой выбора, а потому, на что бы ему ни случилось воздействовать, он производит одно и то же. Но если действующее воздействует на чувство и на разум, то производится species, как всем известно, следовательно, species производится и тогда, когда [действующее действует] на противоположность и на материю. И у существ, обладающих разумом и разумением, хотя они и совершают многое сообразно намерению и выбору воли, это действие, которое есть порождение species, является естественным, как и во всем прочем. Поэтому субстанция души распространяет свою силу в теле и вне тела, и любое тело производит во вне себя свою силу, и ангелы движут мир с помощью таких сил. Но Бог производит силы, которые распространяет в вещах, из ничего; иначе [производят силы] сотворенные действующие, но об этом здесь говорить неуместно. Итак, указанные силы деятелей совершают всякое действие в этом мире. Но, касаясь этой темы, теперь следует рассмотреть два момента: во-первых, само распространение species и сил от места своего возникновения, а во-вторых, разнообразное [их] действие в этом мире ради возникновения и уничтожения вещей. Второе не может быть познано без первого. И потому следует сперва описать само распространение species.

Глава II

В которой разъясняются правила распространения сил действующего сообразно линиям и углам.

Всякое распространение осуществляется или сообразно линиям, или сообразно углам, или сообразно фигурам. До тех пор пока species распространяется в среде одинаковой разреженности, например, во всем небе, или во всей [сфере] огня, или во всей [сфере] воздуха, или во всей [сфере] воды, он всегда сохраняет прямой путь, поскольку Аристотель утверждает в V книге Метафизики, что природа действует наикратчайшим возможным способом, а прямая линия короче других. И это ясно также из двадцатой теоремы I книги Начал Евклида, где сказано, что в любом треугольнике длина двух сторон в сумме больше, чем длина третьей.

Но когда второе тело [встречающееся на пути species] иной разреженности и плотности, так что не является совершенно плотным, но [при этом] некоторым образом изменяет прохождение species (такова, например, вода, которая отчасти плотна, а отчасти разрежена, а равным образом кристалл или стекло и т. п., через среду каковых мы можем видеть), тогда species, если он падает на второе тело перпендикулярно, распространяется в нем по прямой линии, как и прежде, но если он падает не перпендикулярно, то необходимо изменяет прямое направление и образует угол в [точке] вхождения во второе тело. И это отклонение от прямого направления называется преломлением луча и species. И причина этого заключается в том, что перпендикулярное направление сильнее и короче и природа потому действует вдоль перпендикуляра лучшим образом, как учат геометрические доказательства, о коих я подробнее расскажу позже в своем месте.

Но это преломление бывает двояким, поскольку если второе тело более плотно, например, в случае схождения [species] с неба в подлунный мир, то все силы звезд, которые не падают перпендикулярно к сфере элементов, преломляются между прямым путем и перпендикуляром, проведенным от места преломления. А если второе тело менее плотно, например, в случае восхождения [species] от воды вверх [к небу], то прямой путь окажется между преломлением и перпендикуляром, проведенным от места преломления. …

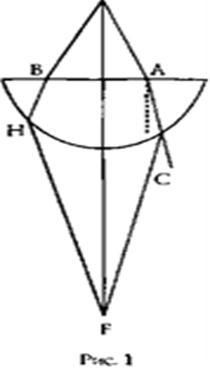

А то, что это истинно, учат авторитеты и знают опытные люди, а кроме того, могут быть изготовлены инструменты с тем, чтобы мы с помощью чувств узрели таковые направления [распространения species]. Но и до обретения инструментов мы можем доказать это без противоречия с помощью естественного эффекта, как учит этот чертеж.

Итак, возьмем половину сферического кристалла или стеклянный сосуд с округлым дном, наполненный водой[206]. И когда лучи от центра Солнца достигнут через воздух тела кристалла или сосуда, которые плотнее воздуха, то те лучи, которые [падают] на это тело не перпендикулярно (это те, которые падают не к его центру, как ясно из чертежа), преломляются между прямым направлением и перпендикуляром, проведенным от места преломления. Таков луч АС, который, пройдя через все тело сосуда, переходит в менее плотный воздух, и не перпендикулярно. Следовательно, ему надлежит проходить [через воздух] таким образом, чтобы прямой путь находился между ним и перпендикуляром, проведенным от места преломления, а потому он не приходит в С, но отклоняется к F, к главному перпендикуляру, который проводится от Солнца (таков луч OF). И точно так же с другой стороны: посредством двойного преломления луч HF сходится [с указанным выше лучом] в той же точке F луча OF. Но от Солнца к этому телу исходит неисчислимое множество лучей, следовательно, путем двойного преломления это неисчислимое множество лучей соберется в одной точке. Но концентрация света есть причина тепла. Следовательно, в указанной точке возникнет тепло, достаточное для воспламенения. И это Истинно, как ясно из чувственного опыта, ибо если в данной точке разместить нечто воспламеняющееся, например, шерсть, или хлопок, или ветошь, то оно воспламенится. Следовательно, когда здесь произойдет воспламенение, то оно случится только в силу концентрации лучей, а причиной концентрации лучей будет только двойное преломление, поскольку одинарного недостаточно, а третьего не требуется; следовательно, надлежит полагать такое разнообразие преломлений, что является удивительным для мудрецов. Ибо отчего природа действует именно так? Ничто так не радует природу и волю, как то, что осуществляет разнообразие, но причины этого неизвестны. Однако в данный момент не следует исследовать причины, поскольку это чудо мы познаем на основании достовернейшего опыта, к которому позднее будут присоединены и иные опыты.

Когда же второе тело столь плотно, что никоим образом не допускает прохождения species (я говорю о видимом прохождении, насколько оно доступно человеческому взору), тогда мы говорим об отражении species. Но согласно Аристотелю[207] и Боэцию[208], взор Линкея[209] проникал сквозь стены. Следовательно, на самом деле species проходит [сквозь плотное тело], и это истинно, но человеческое зрение судит не об этом, а об отражении, которое происходит с необходимостью. Ибо вследствие трудности прохождения через плотное [тело] и потому что в воздухе, в котором [луч] начинает движение, обнаруживается легкий путь, то [встретив препятствие] он обильно распространяется [в обратном направлении] — в ту сторону, откуда движется. И, вообще говоря, могут иметь место два общих вида отражения[210].